■第11回(1/24)■

国際労働運動の課題と対応

はじめに

ご紹介ありがとうございます。郷野と申します。よろしくお願いします。まず自己紹介ですが、1981年にUAゼンセン、当時のゼンセン同盟に入りまして、そこからずっと国際局で、もう40年以上国際労働運動に従事しています。当時と今と随分労働組合の状況も違います。

今日できればご理解いただきたいのは、例えば、みなさんファストファッション着られていると思います。ファストファッション買われたことがある人、または着ている人、手をあげていただけますか。ユニクロだとかギャップだとか、H&Mとか。ほとんど着たことありますよね。私もファストファッションにお世話になっていますが、そういうブランドを見てみるとものすごく安いですよね。しかも質がいい。ヒートテックなんかあの品質でこの値段、大丈夫だと思いますか。なんでこんなに安く物が作れるのか、私たちがそれを享受できるのか。本当にそれで大丈夫なのか。ちょっと私は疑問を持っています。多国籍企業の中で何が起きているのか、そういう安いものがどうやって作られているのか、そこで問題点があるのか、この状況が続いていけるのか、それとも是正する必要があるのか、学生さん達もできることがあるのか、労働組合も対応していますが消費者がやれることがあるのか、そんなことをちょっと頭の片隅で今後考えていただければと思います。

例えばチョコレートがありますよね。カカオは結構児童労働で作られていると言われていて、多くのNGOや労働組合も児童労働撲滅に取り組んでいます。そういうことも考えながら、みなさんも消費者として学生として、いろんな立場で物を買ったりするので考えていただければと思います。

日本と海外の考え方の違い

みなさん、もう少ししたら社会に出ると思います。社会に出たら海外に行く機会もあるかもしれません。海外で働いたり、または海外の人と一緒に仕事をすることもあるかもしれません。そのときに今私たちが普通だと思っている常識が、海外では非常識とまでは言いませんけれど、決して当たり前のことではないというのを頭に置いていただきたいと思います。日本の考え方が世の中でずっと通じるかというとそうじゃないというのを、私の経験の中からご紹介したいと思います。

例えばみなさん就職したら、自己紹介するときがあると思います。私はゼンセン同盟に入る前は自動車会社に入社したのですが、自己紹介するとき「〇〇自動車の郷野です」っていう紹介の仕方を、だいたい日本人はしますよね。海外の場合はそれもあるかもしれませんけれど、自分のアイデンティティはどちらかというと「私はカーペンターです」とか「エンジニアです」とか「SEです」とか、自分の技術や専門分野を紹介します。そこが自分のアイデンティティになって、どこの会社というのは二の次みたいなところがあるかなと思っています。大事なのは自分の技術とコミュニティ、家族。労働、会社は大事ですが決して欧米の人にとって自分の最優先事項ではない。そこのところを勘違いすると、一緒に働く仲間で外国の方がいると齟齬や文化摩擦みたいなことが起き易いと思います。

その端的な事例が単身赴任です。基本的に単身赴任というのは海外では考えられません。自分が家族を置いてまで、コミュニティと離れてまで働くという、その意義はない。つまり会社を辞めることになります。でも例えば、アメリカで不況が起きて自動車産業がきつくなったときに、当時のクライスラーだったり、フォードだったり、アメリカの会社で働いているときに工場閉鎖が起きて、別の工場に移らなきゃいけないときに泣く泣く移る人がいます。ただそれはあくまでも最終手段で、日本みたいに全国転勤があるのが当たり前みたいな、それが前提となった雇用というのは、海外では普通じゃありません。普通そういうことをやったらあまり人気のない企業になります。

それから有休消化率。これ働き方のことで覚えておいていただきたいのですが、海外では有休は全部使うもので有休消化率という考え方はありません。当時のゼンセン同盟が労働時間を短縮しないといけない、と労働時間調査団をアメリカとヨーロッパに送ったことがあるんですね。そこで、有休消化率何パーセントですかという質問をしたんですが、どこに言っても通じないんです。言葉の問題じゃなくて考え方がない。このクレイジーな日本人は何を言っているのか、有休というのは全部使うもので消化率を聞くというその概念がわからん、ということで、いきなり質問が全くできなくなるという、そんなことがありました。基本的に彼らはさっき言ったように仕事が一番優先事項じゃなくて家族、自分のバケーションが優先事項ですから、まず年末から、来年は何月に休みをとってどこに行ってというのを計画します。まあ1か月が普通ですかね。私はヨーロッパの人と仕事をすることが多いですが、夏はヨーロッパと連絡をとると必ず1か月間くらいみんな連絡が不能になります。7月8月は仕事になりません。それから12月、これもクリスマス休暇をみんな2週間くらいとっちゃうので、12月あたまくらいからそわそわしてあんまり仕事にならないんですよね。そんな感じで休みはきっちりとるものという概念は強いです。そのために働いているんだからということで、日本人みたいに休んで何しようかな、なんていう人はあんまりいません。

もうひとつ、日本人の場合は労使の線引きがあいまいなところがありますが、アメリカでもヨーロッパでも経営者側は経営者側、労働者側は労働者側です。大学に行き直して会社に入り直すとかしない限りは、基本的には労働者側はずっと労働者側でその範囲の中で、偉くなる、たまに組合つぶしやるときにわざと労働者の代表を昇進させて使用者側にする場合もあります。しかし、基本的には労使の線引きがきっちりされています。だから労使の対立はものすごく激しい。ブルーカラーは基本的には一生ブルーカラー。ホワイトカラーは、例えばアメリカだとハーバードだとかいい大学から来た人がいきなり工場の責任者になって、ブルーカラーでそこの生産のすべてを知っている人にこういうふうにやりたまえって指導するわけですよね。生産性向上についても、労働者が提言することは、基本的にアメリカでもヨーロッパでもあんまりないと思います。それは職務分担がはっきりしていて、求められていないから。そんな生産性向上に貢献しても、成果配分は労働者にいかない。これは使用者が工夫した知恵であるから、利益分は基本的には使用者側が取る。いかに使用者分を取り返すかが労使交渉になるわけですが、基本的に労働者側は生産性向上なんて考えることは一切期待されていないし、職務範囲に入っていないからやらない。言われたことをやる。それだけ職務分担がはっきりしています。ブルーカラーでもがんばれば同じ会社でホワイトカラーになる場合が日本にはありますが、海外ではあまりありません。

それから勤労の美徳は、やはり日本独特かなと思います。レイバーという言葉がありますが、レイバーは昔は一般的に労働を指しました。今は労働組合をトレードユニオンと言ったり、ワーカーズユニオンと言いますが、昔はよくレイバーユニオンと言っていました。レイバーユニオンというのはいいんですが、どちらかというと肉体労働を想像します。子どもを産むときのあの陣痛がレイバーなんですね。だから決して楽しい作業ではない。だからもともとレイバーには、進んでやりたいという美徳の概念ははない。楽しいものではない。だから日本人だと働けば働くほど人生にとって非常にいいんだというところがあるんですが、海外では働かなければ食べられないからやるという考え方です。もちろんホワイトカラーで偉い人達は仕事が趣味という人もいっぱいいますよ。だけど基本的にブルーカラーの労働者はそういう人はあんまりいない。食べるために働くというふうに思っています。例えば、ドイツもその典型的な例で、年に150日間休むといわれています。ドイツは時短がすごく進んでいて、基本的に有休はさっき言ったように完全取得、それから残業する人はあまり能力が高い人とは思われない。能力が低いから働かなきゃいけないんだねっていう評価をされます。上司もあんまり部下の残業が多いと監督不行き届きで、評価が下げられる。ということで、日本では長時間働く人は真面目でがんばっているねと評価されますが、欧州では生産性が高くて勤務時間内に仕事を終える人が評価されます。このように、働き方に対する概念が全然違うということを頭に入れてください。

近年の世界を取り巻く環境

今世界で何が起きているか、これはもう私が言うまでもなくみなさんご存じのことだと思います。世界が分断され、今は三極化していると言われています。昔は先進国対発展途上国みたいな言い方があったんですが、今は民主主義陣営、欧米日本と、それから強権主義陣営、中国ロシア等独裁体制のところですね。それと今もうひとつ、グローバルサウスと言われているところが力を持ってきています。南に基本的に位置していて、例えばインドとかタイ、それから南ア、ブラジル、アフリカ、こういうところが非常に今経済的にも発展を遂げてきて力を持ってきている国々です。今までは言いたいことをあまり言わなかったのをだいぶ言うようになってきました。この3グループが三つ巴で対立をしているという構図だと思っています。日本でも政治でいろんな問題がありますが、基本的には民主国家といえると思います。72パーセントが権威主義体制下で暮らしているので、日本の民主主義が、世界では当たり前ではないということも頭に入れておいてください。

その結果何が起きているか。具体的な事例ですけれど、ミャンマー軍によるクーデターによって、後で話しますが組合も大きなダメージを受けています。それからロシアのウクライナ侵攻、これも組合としてもいろいろ対応をしています。ウクライナの人たちへの経済的支援などもヨーロッパを中心に行っています。それからイスラエルとパレスチナの武装勢力の衝突。ITUCにはイスラエル、パレスチナ両方の組合が加盟しているので、難しい対応を迫られています。

これもみなさんご案内のとおりですが、不平等が拡大しています。例えば世界のトップ10%の富める人が世界の収入の52%を所有している。それから、いわゆる極貧と呼ばれている人が2億1400万人いるというところで、これがまた増大しているという話もあります。1月にスイスのダボスで世界経済フォーラムという世界のリーダーが集まって世界の今後を考える大きな会議があるんですが、その会議の前にOXFAMという大きなNGOが毎年不平等について報告を出しています。一番最近の今年の報告だと、世界で最も富む1%が世界の43%の富を所有している。半分にはいかないですけど、大きな富を牛耳っている。貧富の差が拡大していて、ほんの一握り人が世界の経済を牛耳って富を占領している。南北間のギャップが、過去20年間でだんだんだんだん減ってきたのに、不平等が広がっているという状況があります。

児童労働は日本には基本的にないと言っていいと思いますが、世界では10人に1人が児童労働に従事しています。問題なのは児童労働がずっと継続することなんですよね。児童労働というのは想像が簡単にできるように、親に経済力がないから働かせるわけですが、簡単にこの児童労働は撲滅できない。いろんな国際機関が児童労働の撲滅をめざして活動しています。ILOも児童労働撲滅プロジェクトというのをやっていますが、なかなか児童労働は無くなりません。やはり親が正規雇用でちゃんと食べられるようにならないと、この児童労働は減らない。表面上児童労働をいけないと言って、親元に戻すことをしても全然よくなりません。これはもう随分前に聞いた話ですが、ネパールで労働組合が労働している子どもを親元に帰す運動をしたそうです。その結果何が起きたと思います?結局、この児童労働の子どもたちは、戻されたのです。つまり親が食べられないから。口減らしのためにせっかく工場に出したのに、それなのに戻されたって、自分たちも食べられないから子どもを引き取れないというので職場に戻されたんです。要は貧困をなくさない限り、根本的にこのような問題はなくならないということです。私はバングラデシュやパキスタンやネパールへ行き、児童労働をかなり見ています。インドでも見ました。インドの縫製工場に行ったとき、児童労働いるでしょうと言ったら、工場主が僕も児童労働だったと言って、「何が悪い。僕は児童労働に従事していたけれどちゃんと工場も持てるようになった。しょうがないんだよね」と言われて、児童労働というのは、一部の人が富を牛耳っている限りなくならない、富の分散をしないといけないと思っています。

では、児童労働以外に労働者の賃金はどうなっているか見てみましょう。最近日本では会社によっては30万円の初任給を出すところも出てきたような話も新聞で見ます。後で話す問題のバングラデシュは繊維産業しかありません。みなさんが着ているかもしれないユニクロとかも結構今バングラデシュで作られています。バングラデシュの月給は112ドル、これでもかなり上がった結果です。今の為替レートでいくと月17,000円くらいですか。今まで話にあったかどうか分かりませんが、最低賃金って日本の場合は、三者(公益、労使)で目安を作って、各県で同様に三者協議にもとづき決定されます。バングラデシュはどうやって決めると思います?人が死んでから決まるんです。極端ですけれど事実です。数年に一回最低賃金上がるんですが、これって何が発端になるかというと、あまりに低い賃金にたまりかねて、ある組合、組合がなければ労働者の代表が経営者と交渉をします。当然経営者はそんなものは払えないと言って結局決裂します。そうするとどうすると思います?労働者はストを起こしたり暴動を起こしたりする。そのあとが日本と違うんですよね。そのあと使用者が何をするかというと警察を呼んできて鎮圧する。そうこうしているうちにだんだんだんだん暴動が大きくなって警察が発砲して人が死ぬ。それに対して労働者がまた怒ってどんどんどんどん暴動が大きくなります。そうするとどうなるかというと、工場に火をつけ始めます。前回の賃上げのときにはなかったんですが、その前までは結構ありました。火をつけて縫製の工場地帯に火事が起こるわけです。そうするとやっぱり首相としても困るので、バングラデシュの首相が仲介に乗り出し、最賃が決まる。今回も平和なデモ、最賃をよこせ、最賃を上げろというデモを起こしてそのために4人亡くなっています。なので、最低賃金を上げるというのは命がけです。そうでもしないとバングラデシュでは賃金が上がりません。これは極端な事例で、カンボジアはそこまではいきません。カンボジアはちゃんと政労使で決める枠組みがあります。ここは最賃は上昇しています。ベトナムも上がっています。インドネシアは、政府や使用者からすると上がりすぎと見られています。そのため、政府は反組合的な労働法を制定しています。

繰り返しますが、この最賃、特にバングラデシュの最賃ではもちろん生活できません。全然不満足な額です。私たち労働組合としては、リビングウエイジを必ずよこしなさいという言い方をしている。リビングウエイジというのは生活賃金なんですが、十分に食べられて人がちゃんと寝られる場所があって子どもの教育もできて、そういう私たちでいうディーセントな暮らしができる、それがリビングウエイジです。決して贅沢は望まないけれど、何かあったら貧困に陥り生活できなくなるというのは困りますね。さっき言ったバングラの賃金なんかはとてもじゃないけどリビングウエイジには満たない。そういう状況ですが、日本だと基本的に最低賃金というのは守られるものというのが考え方にあります。日本は法治国家ですから法律は基本は守られると思うんですが、世界の場合、全体の19%は最賃以下しか払われていません。いろんな抜け穴があって最賃が順守されないことが多い。いろんな理由があると思いますが、これちょっとデータが古いですがそんなには変わってないと思います。バングラデシュのように全然満足じゃない最賃ですら到達目標になっています。ということで、世界の労働者の状況は日本と全然違う。賃金は高くないし、労働者が置かれている状況が厳しいというのはなんとなくおわかりいただいたと思います。

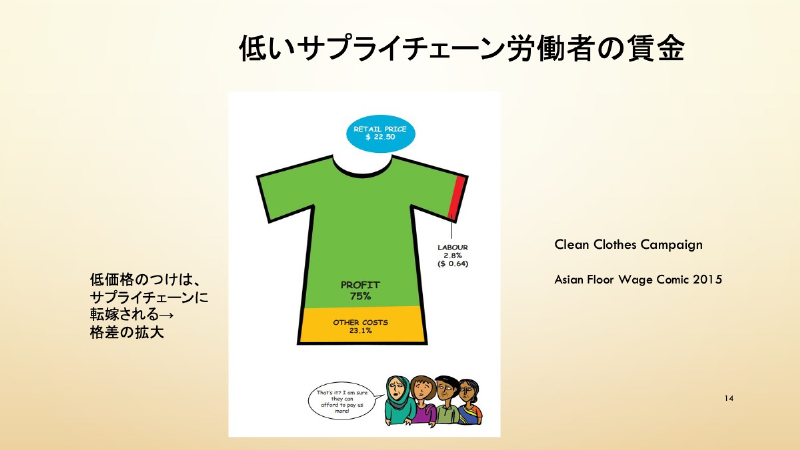

これもちょっと古いデータですが、そんなにはパーセント変わらないと思います。例えばみなさんが着ているTシャツで、バングラデシュなどの縫製労働者が実際のTシャツの代金の何パーセントを賃金としてもらっているか、NGOが調査したら約3%しか賃金支払われていない。ということは、食うや食わずのリビングウエイジも払わないバングラデシュの経営者はもうちょっと払ったって本来いけるはずなんです。ただ彼らもなかなか発注者に高い料金を請求できないという問題がここに潜んでいます。だからここで労務費が非常に少ないという問題があります。

労働組合を取り巻く環境

組合というか労働者をとりまく環境は厳しいんですが、バングラデシュでもカンボジアでもインドネシアでもみんなちゃんとした組合を作って、労使交渉をして最低賃金以上の賃金をもらうようにすればいいじゃないってみなさん思うかもしれません。甘えるなと。日本だって結構ここまでくるの大変だったんですよね。組合としてかなりの闘争の歴史があったわけですが、そういうのを経ないとできないんだから。だったら自分たちで頑張ればと思うかもしれません。ところがそれがうまくいかない環境がここにあります。組合を作ろうとするとどうなるか。日本ではありませんが、殺害誘拐拷問、これ冗談と思うかもしれませんが、本当に今でもいっぱいあります。解雇逮捕嫌がらせは一般的にあります。ミャンマーでは、組合活動は禁止されています。それから中国では、私たちがいう自由にして民主的な労働組合はありません。中国、ベトナムでは独立して民主的な組合は認められていません。いわゆる組合と称している大きな団体は中国もベトナムもありますし、私たちも交流はします。ただ私たちが問題視しているのは、中国もベトナムも組合は中国共産党の枠組みの中に入っている、組織上共産党傘下の組合しか許されないので、そこが問題だと言っています。じゃあ中国で普通に、民主的な組合を作ろうとしたらどうなるかですが、単純です。捕まって刑務所に入れられます。許されません。そういう問題が海外ではあります。つまり組合の結成は困難であることがわかると思います。

「メイド・イン・バングラデシュ」という映画が、去年映画館で上映されたんですが、ご覧になった方いらっしゃいます?先生だけですね。あれは本当に現実です。私はそれを実感して見ています。多くのアジアの国では組合を作ろうとするとまず組合登録しなきゃいけないんです。日本は登録しなくても組合として認められるんですが、海外ではそうはいきません。組合を登録しようとすると組合登録官というのがいて、「メイド・イン・バングラデシュ」でも女性が一生懸命勇気を振り絞って登録に行くんですが、なかなか登録手続きをしてもらえなかったり、してもらえたとしてもそこに役員名が書いてあったりするので、組合登録官から工場に連絡がいって、組合作ろうとしていますよ、お気を付けくださいという一報が入っちゃうんです。組合作ろうとしている人は、解雇されるだけでなくブラックリストに載るので、多分ダッカとかダッカ周辺の工場では一切働けなくなります。そういう厳しい状況に追い込まれる。組合を作ろうとすると特に中米では命がけになりますが、アジアでも去年、バングラデシュもフィリピンにおいても、組合を作ろうとしたり、賃上げ交渉で殺されている人がいます。中米なんかは本当にもっともっと殺されているので命がけという状況になります。政党に属さないちゃんと独立した組合もありますが、組合が政党ごとに作られている場合もあります。香港では、イギリスが統治しているときには組合がかなり活発な活動をしていたんですが、中国に返還されてからじわじわと真綿で首をしめるように自由がなくなってきて、今組合は全部解散させられました。私の知っている組合活動家も今刑務所の中にいます。厳しい状況になっています。香港では民主的な組合活動はできません。

それから、ミャンマー。これは特にお話ししたいのですが、ご存じだと思いますが、ミャンマーもいきなり3年前の2月1日にクーデターが起きて1,500人が死んだと言われています。政治および組合活動により拘禁されている人もいます。労働組合も活動を禁止されています。今ミャンマーについては私たち労働組合としても対応してきています。残念ながら今ミャンマーはまだ闘争があって、いろんな民族もいて、中国とミャンマーの国境あたりでも武力闘争が起きています。どうもヤンゴンはだいぶ落ち着いてきたらしいです。CTUMというミャンマーのナショナルセンターは活動が禁止され、今みんな地下に潜って活動をしています。彼らは何を言っているかというと、包括的経済制裁、ミャンマーの企業と取引をしないでください、つまりミャンマーの企業に発注をしたり、ミャンマーで工場を建てて生産をしたりしないでくださいと言っています。ただ、軍事政権じゃなくて民主的なグループがNUGというミャンマーの統一政府を作っていますが、この統一政府は軍事政権に関わる企業とは取引しないでくださいという言い方をしています。ちょっとスタンスが違います。CTUMのスタンスはどうしてかというと、今組合が活動できないので、ミャンマー国内で労働者の状況がかなり厳しくなっています。例えば残業代が払われなかったりとか、そういうことで日に日に労働条件が悪くなっている。そんな中で私たち働きたくない、投資しないでください、というのが労働組合側の主張になっています。

フィリピンはもっと平和なんですが、ドゥテルテ前大統領のときにExtrajudicial Killingといって超法規的な殺害の権限を警察が持って麻薬とかギャングとかそういう撲滅の名のもとに人を殺していった。そのときに組合活動家もターゲットになって、殺されています。今までに72名が組合活動のために殺されていて、まだ結局犯人も捕まっていないという状況で、フィリピンも大きな問題がある、私たちにとっては課題になっている国です。

インドとインドネシア、ここは経済発展はすごいんですが、両方ともまったく同じ状況が起きています。インドもインドネシアも結構組合が強くなってきたんですね。インドネシアは最賃が月3万円以上に上がっている。組合が強くなったということで、政府ににらまれてしまった。インドのモディ政権もどちらかというと使用者にやさしい政府。それからインドネシアもやはり使用者や起業家にやさしい。どうやって海外から投資を誘致するかのほうが大事で、政府にとって賃上げとか要求が多い組合っていうのは邪魔なんですね。本当はそうではないのですが。それで両方の国とも結局法律を改正し、使用者に有利な法律にしています。両国において、組合がこの改悪法を、撤廃・変更するよう要求しています。

これが本題なんですが、今皆さんの中で、「デューデリジェンス」だとか「労働と人権」それから「ビジネスと人権」という言葉、聞いたことある人?デューデリジェンスとか、それからビジネスと人権、結構流行ってるんですが、私たちの業界だけですかね。

例えば2013年、バングラデシュにラナプラザというビルがあり、そこのプラザが崩壊した事件。ここで1,100人以上の縫製労働者が亡くなりました。この事件知っている人、聞いたことある人?少しいますかね。労働界ではこれかなり有名な事件で、5つの縫製工場の労働者が亡くなりました。1,100人以上ですよ、冗談じゃない。でも不思議ですよね。これ大きなプラザ、銀行とかいろいろ入っていたんです。なのに縫製労働者しか死ななかった。なぜか。みしみし揺れていて危ないというのが分かっていました。政府から立ち退き命令が出され、みんな立ち退いていた。ところが5つの工場の労働者だけは立ち退かなかった、というか立ち退けなかった。無理やり働かされていたんですね。その結果1,100人以上が亡くなった。

そこで質問です。工場で亡くなった人の補償金を含め事故の責任をどこが取るべきか。3択です。一つ政府、一つ工場、一つ発注者。発注者というのはここの工場にはいろんなブランド、例えばH&MとかユニクロとかGAPだとか、いろんな有名なところが発注をしています。そういう発注者なのか3択。じゃあまず工場。工場が崩壊したのだから工場に責任があると思う人?いますね。政府の監督不行き届き、政府?政府の責任と言う人は、いらっしゃるけど少ない。次、発注者、ブランド?少しいらっしゃいます。オーケー。答えは当然全部が悪いんですが、今世界的には、特に労働界では、どこが責任を負うべきかというとブランド、ということになっています。実際にこの1,100人以上の労働者の補償は、ブランドにお金を出させてそこから払ったりしました。発注しただけなのに不公平だと思いますか。雇用関係もなく、自社の工場じゃないんですよね。なんでって思うかもしれない。それってブランド、多国籍企業にかわいそうじゃないですか。私も最初はちょっといきすぎているなと思ったんですが、よく考えるとそうでもない。なぜかというと、やっぱりどこのブランドでも発注するときに、たたいてたたいていかにコストを安くして発注するかというところで、バイヤーは普通、値下げ交渉をしますよね。たまたま、NHKのテレビで見ましたが、バングラデシュの工場経営者と日本人バイヤーが一生懸命交渉している。最終的にはバングラデシュの経営者がしかめっつらしてるんですが、もう労務費削るしかないな、そんな感じになっていました。結局削るところはぎりぎりまで削らなきゃいけない。そうすると何が起きるかというと、まず最初に安全を無視するんです。だいたいミシンが何十台もあったら重いです。普通は上の階には置きません。下です。ところが、私バングラデシュの工場に結構行っていますが、こういう工場って、基本的には上の階にあるんです。日本は下にありますけど。違法建築でどんどんどんどん建て増しをして、上の方に行くと手すりもない。5階とかで階段もつるつるなんですよ。怖いんですね。高所恐怖症の私は上ることすら怖い。そういうところで働いている。当然安全なんて考えていません。映画の「メイド・イン・バングラデシュ」の中で火事がありましたよね。それっていうのは日常茶飯事で、バングラデシュの問題は崩壊だけではなく火事もものすごくありました。火事があるとまず工場の人は何をするかというと、ドアを閉めます。そうすると危ないじゃないですか。それで工場に閉じ込められた労働者が亡くなるんですよ。だけど自分たちの製品はうまくすれば守れるから、そっちの方が大事なんですよね。火事で今まで何人も亡くなっている。これも問題になっていました。それからこの事件が起きる前にやっぱりビルが崩壊して亡くなった事件があります。夜中にビルが崩壊して上にあった工場がつぶれて64名亡くなりました。

ここからデューデリジェンスという考え方がようやくはじまりました。要は誰に責任があるんだと考えた時に、発注者がサプライチェーンに関わる労働者の労働条件には責任がありますよねという考え方が今基本的には普通になっています。サプライチェーンというのは、発注者から、生産、販売まですべて生産にかかわる工程をサプライチェーンといいます。こういう場合も安く買いたたいているブランドに責任をとってもらいましょうということになりました。そういう考え方が基本的にはデューデリジェンス、サプライチェーンに対してすべての責任をとるという、ビジネスと人権という考え方になっています。なので、今特に大手のブランド、名前が有名なところは発注するときに発注先がちゃんとした労働条件で働かせているかをものすごく神経をとがらせています。じゃないと、工場で何かの問題が起きたとき、例えば組合つぶしをしたり、不当解雇をしたりすると、有名なブランド、例えばH&Mとかを生産している工場で不当解雇があったと、すぐネットで情報が拡散されます。ネットにあげられてH&Mってこんなにひどいことするんだ、みたいなところでみんな買わなくなる。なぜこれが有効かというと、特にヨーロッパの人たち、あとアメリカの学生さんもそうなんですが、やっぱりこういうことに敏感なんですね。キリスト教徒が多いというのも重要な要素だと思います。要は自分が着ている洋服が搾取労働で作られたものっていうのは嫌なんです。だったら多少高くてもきちっとした労働条件のもとで作られたものを着たい。そういうことに結構ヨーロッパの人敏感。それと学生さん。後で話しますが、特にアイビーリーグとか有名大学の学生さんは、自分のところの学校のブランドはきちっとした労働条件で作られているかどうか自分たちで監査しています。

ILO(国際労働機関)これは国連の一部の機関なんですが、あんまり知られていません。国連機関だとユネスコだとかWTOのほうが有名で、ILO(International Labour Organization)はあんまり注目を浴びていませんが、そこで労働者の権利を条約として決めています。これだけは絶対に守ってくださいという10条約がありますが、そのうち大事なのは、結社の自由、組合を作る権利。それから団体交渉権、これはもう最低限守りたいですよねということで、この条約を本来は各国が批准をしなきゃいけないということになる。批准というのは何を意味するかというと、この条約に、結社の自由とはこれを守りなさいと書いてあるので、これを法律が守っているかを全部チェックして、全部法律をクリアにして批准をするという手続きを行います。基本的にはそれで批准をして守ってくださいということになっているんですが、この87号条約、98号条約に関しては批准しているかどうかも関係なく、ともかくILOに加盟している187か国はすべて必ず守ってくださいという普遍的に適用される条約です。それでも批准していない国がアジアで結構あるんですね。一番問題視しているのはタイ。タイで批准されていないんです。タイは経済発展していますが、組合を作る自由とか団体交渉権、これについてILO条約を批准していません。さきほど言った中国は基本的に結社の自由がないので、自由に組合は作れないということでもちろん中国は批准をしていない。ベトナムも似たようなものだったんですが、団体交渉権だけは認めるようになった。これはなぜかというと貿易の圧力です。貿易の圧力というのは、ヨーロッパと貿易協定を結ぶときに、ヨーロッパからベトナムに対してやっぱり基本的な労働組合権は認めるよう圧力がかかり、じゃあ最低限団体交渉権は認めましょうとなりました。今ベトナムは結社の自由、これも認めようということで動いています。これは貿易の力、ヨーロッパからの圧力によってうまくいった事例です。

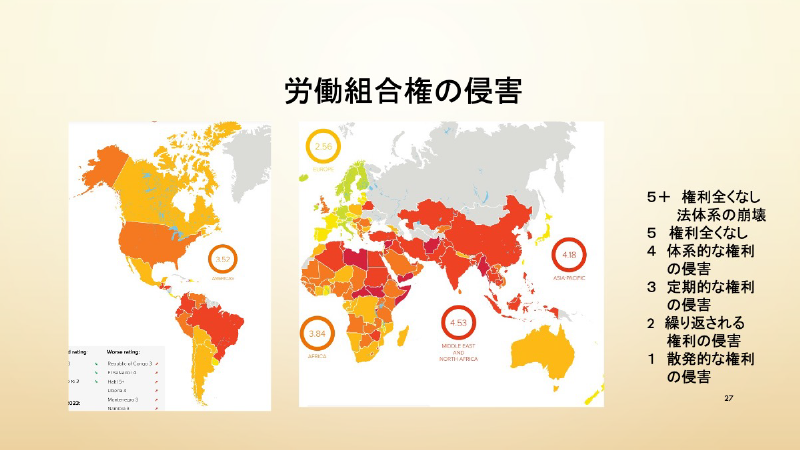

ITUC世界権利指標 2023

世界で労働組合権はどんな状況かというと真っ赤っ赤ですよね。真っ赤のところは、労働組合権がかなり侵害されていることを示しています。これで見ると多くの国で侵害されていることが分かります。例えば中米でも人が多く殺されて問題ですし、アジアも真っ赤っ赤、そういう状況になっています。最悪の十か国としては、アジアからはバングラデシュ、それからミャンマー、フィリピンが入っています。アジアでもストライキ権がなんらかの形で侵害されているのが87%。つまりストライキは簡単にうてないことになっています。結社の自由、組合をつくるのも87%で侵害がある。つまり組合を作ったり交渉したりするのは、自由にできないということになります。じゃあそういう中で私たちは何ができるかということなんですが、国際レベルでは私も理事をさせていただいているILOで、労働基本権に関する条約を決めて、順守を促しています。ただし、例えばバングラデシュみたいに条約は批准したものの、守っていない国がある。そうするとILOとしても指導や技術協力を通して、法律や規則を改正させたりしています。さらに、それを実施させる指導もしています。今ILOの年に2回ある理事会のたびに、バングラデシュ政府はここまで状況を改善しましたという説明をすることになっています。そのたびに労働者側からまだまだ全然だめということでコメントを出していますが、このように労働基本権を守らせる機関として国際的にはILOが存在しています。

余談ですが、いかに日本は国力が弱くなったかということで、だいたいGDPとか関連指標をベースにしながら基本的にはまず経済力に応じて、各国が負担する拠出金を決定します今まで日本は2位だった。それが3位に落ちて中国が2位。今中国がものすごく力を持ってきています。ドイツもGDPが上がってきているので近い将来日本は4位になるかもしれません。

ということで、ILOは基本的には労働組合を作る権利、団体交渉権、強制労働の廃止、これも結構まだあるんですが、児童労働の廃止、差別の禁止、安全で健康な労働環境を推進しています。

あと、女性もいらっしゃるので、ハラスメントについても言及します。今いろいろ日本でもハラスメントの問題が出てきましたが、もう4年前になりますが、ILOで条約として作った「暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約」が発効しました。今何か国が批准しているか忘れましたが、批准国が増えてきています。ただこの条約の適用範囲がかなり広く、いかなる形態でも働いている人、つまり見習い労働者まで対象に入っています。あと例えば研修期間においてのハラスメントについてもちゃんと対応しないといけないとか、それから通勤途上だとかいろいろかなり幅広く網羅しているので、この条約を批准しようとすると日本政府は法律をかなり変えなきゃいけないので、なかなかこれは時間がかかると思っています。

あともうひとつだけみなさんには覚えておいてほしいのは、海外では労働組合、労働者が結構厳しい状況にあるということを言いましたが、ILOの基本理念にフィラデルフィア宣言というのがあって、ここで一番覚えてほしいのは、「一部の貧困は全体の繁栄にとって危険である」という部分です。例えば、バングラデシュの人たちが月1万円くらいで毎月働いている、日本人は20万円以上稼ぎながら働いている、ヨーロッパはもっと、そういう格差の世界がつづくのかということなんですよね。現実を見てみると、フィラデルフィア宣言を採択したのが1944年で、もうそんなことは起きてないよと言えるかというと一層状況は悪くなっていて、貧困があると不満が起きる、不満があると暴動が起きる、それから戦争、紛争になりやすいというのが現実。つまりどこかで貧困があるとそこから火種が起きて最終的には平和がおびやかされる。ということで、繁栄はおぼつかなくなると思っています。そういう意味では労働組合の活動というのは労働条件向上ですが、最終的には平和につながるんだと思います。また組合が平和を追求し行動を起こすので、独裁政権が最初に弾圧するのは労働組合という構図になっています。

国際労働運動

労働運動としても、こういう状況をILOだけではなくどうやって是正するのかということなんですが、特にサプライチェーンに関しては、オリンピック、パラリンピック、それとワールドカップの機会を通じて活動しています。こういうときに、まずオリンピックに関わる製品がちゃんとした労働条件で作られているかどうか、私たちが全部チェックはできませんが、NGOがチェックしたり、あるいは問題が生じている場合にそなえて通報窓口を設けて情報を集めます。オリンピックだとかパラリンピック、ワールドカップのときに、関係する会社がサプライチェーンを含めて適正な労働条件で製品を作っているかどうかというチェックを始めています。カタールでワールドカップが行われましたが、労働組合としてはただ喜んで観戦していたわけではありません。まず、カファラ制度という問題があります。中東で一般的に適用されている制度ですが、これなにかというと、中東のオイル産出国は豊かなので自分たちは働かないんです。その代わりに労働力を輸入します。海外の労働者をカタールで雇用する際に身元引受人を設けその人が雇用を保証するわけです。これがカファラ制度。身元引受までは良いのですが、実際に労働条件がぜんぜん違ったり、劣悪な労働条件、例えばメイドさんがハラスメントにあったり、暴力があったりして、雇い主を変えたり、帰国したい場合でも、カファラ制度では雇用主を変えられません。奴隷みたいなかたちになります。ということで、これはひどい、あんまりだと是正勧告が出され、ILO等から国際的に圧力がかかり、さすがにカタール政府は法律上はカファラ制度は禁止しました。今どこまでそれを実施しているかわかりませんが、そんな問題がありました。それと、この建設現場で労働者が随分亡くなっている。そういう問題があってここの安全問題というのも私たちとしては問題を提起し、是正を求めました。国際的な労働運動はこういうこともやっています。

日本の組合の役割

基本的に労働組合の役割は、ブランドがサプライチェーンに責任ある行動を取るよう要請することです。日系の多国籍企業に対して、連合及び産別組合がこのような行動を求めて活動しています。私の出身のUAゼンセンの場合は、例えばスポーツメーカーも組織化しています。スポーツメーカーは、オリンピックのたびにサプライチェーンの労働条件をチェックされるので、今では発注する際に守るべき基本的労働条件を発注先の工場に確約させています。サプライチェーンの労働条件についてブランドとして責任をとるようにとUAゼンセンは関係企業別組合を通じて要請しています。ただ、それですべてうまくいくかというと、サプライチェーンで問題が生ずる場合もあります。しかし、日本の労働組合としてもできるだけサプライチェーンの問題に取り組んでいます。

あとは組合としては組合作り、これはもう時間がないので割愛しますが、発展途上国でも組合作りをやらなきゃいけないなということで、例えば連合も組合づくりをお手伝いしていますし、それからUAゼンセンも海外で組合を作るための支援をしています。組合を作って自分たちで適切な労働条件を交渉できるようにしなければならないので、それを支援する活動をしています。

今海外でもそういうのが当たり前になって、サプライチェーンについて責任を取らなければいけないということで、ヨーロッパレベルでもサプライチェーンに関する指令が去年の年末に合意ができたので、そろそろ正式に出ると思いますが、サプライチェーンに対して基本的には多国籍企業が人権や環境に配慮するよう求められています。もうすでにフランスとかドイツとかイギリスとか、それぞれ濃淡がありますが、責任があるんだねというところで法律を作っています。

最後に、組合だけではなく、学生としてもできることがあります。アメリカの組合は学生だけではないんですが、学生が中心となって、ワーカーズライトコンソーシアムというのを作って、例えばさっき言ったバングラデシュで64名亡くなったときはワーカーズライトコンソーシアムも入り込んで何が原因かしっかり調査してたりしたんですね。大学の中で、例えばハーバードのTシャツ等大学のロゴがついた製品について、サプライチェーンの労働条件が適正かを学生さんが中心となってチェックする運動をしています。ここまでするのは大変ですが、学生として意識として持っておいていただければありがたいです。安いってことはそれだけの理由があるし、労働組合としては競争力は労務費を除いたところで競争してほしいと言っているんですが、なかなかじゃあ一定の労務費がちゃんと払われているのかというのを検証するのは、組合があればできますが、非常に難しいです。そこのところは悩ましいところですが、ひとつ安いものの陰にはいろんな問題があるかもしれないというところを覚えておいていただければなと思います。

ということでちょっととりとめのない話になりましたが、とりあえず時間になりましたので私の話はここで辞めたいと思います。ご清聴ありがとうございました。