■第8回(1/10)■

労働組合の政策活動①

働く仲間を守る―航空連合の盗撮対策の取り組み―

はじめに

みなさん、こんにちは。今日は貴重な機会をいただきましてありがとうございます。ご紹介にあずかりました航空連合で会長をつとめております内藤晃と申します。60分弱講義をさせていただいて、その後ぜひみなさんから闊達なご質問をいただければと思います。一方的に説明する内容だけでは多分不十分な部分もあって、みなさんの質問で私も教えていただけることもあると思いますので、より理解を深める観点でも積極的に質疑応答に参加いただければと思っています。

みなさん12月から労働組合について学ばれているとお聞きしています。今日これからお話しする内容は、「働く仲間を守る」ということで組合の活動の中でも主に、ちょっと難しい言葉かもしれませんけれど、産業政策を中心に触れます。

私自身別に労働組合をやりたくて全日空に入ったわけではなくて、たまたま入った会社に組合があって、その中でたまたま労働組合の役員をやらせていただくことになったんですけれど、私の今までの短い経験の中で労働組合の役割とか、労働組合って何かと言われたら、社会貢献と思っています。今までの講義や今後の講義の中でも労働組合の役割という話があると思うんですけれど、どちらかというと労働組合というと労働者の権利を主張するとか、そういうエゴイズムというかそうした印象が、もしかしたら持っている方もいらっしゃるかもしれません。私は今までの自分の経験の中で言えば社会に貢献する、仲間と力を合わせて社会に貢献することだと思っていますので、冒頭にそれを申し上げた上で中身に入っていきたいと思います。

今日の講義の目的は先生からいただいているお題になりますけれど、先ほど申し上げた産業政策の位置づけと、そういう活動があるんだということをご理解いただきたいと思っています。具体的な事例として、今日は客室乗務員の機内での盗撮をどう抑止するか、防止するかについての取り組みについて、具体的に自分の経験も含めて仲間の取り組みを紹介したいと思います。到達目的ということで、盗撮を事例にして産業別労働組合の政策実現活動について理解を深めていただきたいと思っています。

最初に私の自己紹介を見ていいただければと思います。一番左にある写真は、小学生のときです。私の両親の実家が札幌にあったものですから、小さいときから飛行機を使って帰省をしていました。たまたま私が入社した全日空、今ANAという会社ですけれど、その飛行機の前で撮った写真になります。真ん中は、今から20数年前になりますけれど私が入社一年目、客室乗務員の勤務管理とか資格管理、そうしたもののシステムを担当していました。そのときの実地研修で、客室乗務員の人と一緒にフライトをしながら、どういうふうに仕事をされているのかを見ながら、それをシステムに生かしていこうということで出張をしました。これはボーイング767だったと思いますけれど、コックピットに入らせていただいた時の記念の写真です。今は安全やセキュリティの関係でなかなか社員でもコックピットに入れないんですけれど、当時は入らせていただけました。一番右は現在です。これから紹介しますが、航空連合という組織は割と若い組織でして、若いというのは組合員とか役員をやっている人です。私は産業別組合の代表なんですけれど、連合に加盟している産業別組合の会長や代表者としては結構若いほうです。だいたい50代の方が多いのですが、私はぎりぎり49歳でして、そういう意味では組織としても若いものですからSNSなども積極的にやっています。組合員向けに対してもそうだし、社外に対しても産業の魅力などを発信する観点でやっています。Xとかツイッターとかちょっと古いかもしれないですけれど、もしよろしければ、フォローしていただけたらすごくうれしいです。航空関連産業はコロナで傷ついた産業で、イメージがちょっと悪いんですけれど、各空港や地方などで働く人たちが取り組んでいるおもしろい事例、例えば子どもさんに空港の中に入ってもらって飛行機と綱引きをするとか、なかなか普段見られない空港の中をオープンデッキのバスで見学するツアーがあったり、はとバスのツアーがあったりするんですけど、そういうものなども発信しています。みなさんの勉強に関連することでいえば、労働とか経済、そうしたことについても私の視点でいろいろつぶやいています。学生さんで日経新聞を読んでいる方がいるかわかりませんけれど、結構日経新聞にかみついています。日経新聞は会社に入るとよく読む新聞だと思うんですけれど、必ずしもそこで書いてあることって中で働いていると正しいことばかりじゃないです。日経新聞なりの考え方を誘導、例えばリスキリングの話とかいろいろありますけれど、そうしたことについても私も連合の一員として、働く者の立場として、いろいろつぶやいています。少しでもみなさんのレポートの足しになればと思いますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。

航空連合について

航空連合の紹介をまず簡単にします。連合に加盟していまして、57組合44,306名の組織です。日本の航空産業を代表する最大の労働組合、産業別組合になっています。エアラインもそうですし、空港で働いている仲間や、一部ホテルの仲間もいます。我々連合に加盟しているんですけれど、実は航空労働界は航空連合以外に航空労組連絡会という7千人くらいの別の組織があります。主に、パイロットが中心の職種別に労働組合が分かれていると思っていただいたらいいと思います。例えば私の出身のANAも、パイロットの組合とパイロット以外の組合に分かれています。パイロットというのは職人といいますか、かなり専門的な技量が求められるので、歴史などで学ぶかもしれないですけれどギルド、職人集団が自分たちの労働条件などを中心に立ち上げた組合です。パイロットとそれ以外の職種が交わることがない歴史が続いていまして、別々の組合になっています。

ここはメインじゃありませんが、みなさんのなかでもジェットスタージャパンという会社をご存じの方いらっしゃいますかね。日本のLCC(ローコストキャリア)で、もともとオーストラリアのカンタス航空の子会社のジェットスターというLCCですね。そこの日本法人のジェットスタージャパンという会社の乗務員が実は年末にかけてストライキをしまして、ストライキの影響もあって年末年始のお客様をお運びする時期に何便か運休してしまったという事情がありました。ジェットスタージャパンの組合は実は航空連合には加盟していないんです。航空連合ではなくて航空労組連絡会に近い仲間です。後ほど触れますけれど、ストライキは全然悪いことでないというか、日本で受け入れられるかどうかは別としても、労働組合は憲法で保障されている権利なので、それ自体は私は否定していません。ただ、どちらかというとストライキに走る前に、話し合いで会社と物事を解決できるような形が私は望ましいと思っていまして、航空連合はそういった運動を志向しています。そうした組合の違いがあるということは頭の中に入れておいていただきたいと思います。

これから労働力人口が不足する中で特に航空というのは安全などの専門性が高い人材が必要な仕事になります。そうすると労働力が減っている中で専門性が高い人の立場というのはすごく強くなると思うんですね。そうしたときに自分たちの労働条件や要求を実現するためにストライキなどの行動を起こしやすい特徴があると思っているので、ぜひ今後注目していただきたいなと思っています。航空連合は、北海道から沖縄までの仲間がいますということで、組織紹介していますので見ていただきたいと思います。

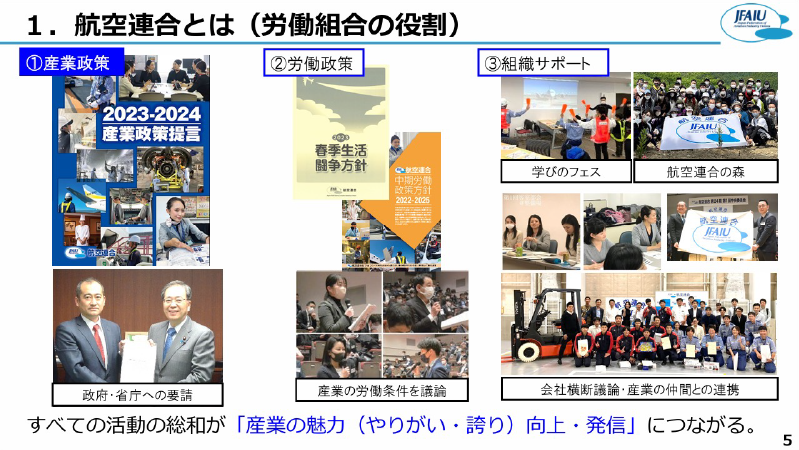

労働組合の役割ということで、冒頭には社会貢献というお話をしました。どういうことなのかなとピンとこない方もいらっしゃるかもしれませんけれど、今日は大きく3つの役割をご紹介したいと思います。ひとつは今日のメインのテーマであります産業政策です。みなさんのお手元に分厚い青い冊子をお配りさせていただいています。ぱらぱらと見ていただければと思いますけれど、「2023-2024」と書いてあるということは、毎年作っているということです。航空連合の中でみんなで議論してこの提言の冊子を毎年作っているんですね。項目自体が大きく変わることはあまりなくて、追加されることも当然あります。羽田空港での航空機の事故など大きな出来事があれば、当然この中身も見直していかないといけないものもあるんですけれど、毎年これを実は1年間かけてみんなで作っているんですね。この中の26ページ、ここが今日お話しする機内での盗撮の現状と課題、それからそれを解決するためにどうしたらいいかという提言をまとめている内容になっていて、これにもとづいて我々はいろいろな行動、アクションをとっています。今日は具体例として機内での盗撮をお伝えするんですけれど、そのほかにも空港の使い方とか、あるいは今後日本にとって非常に重要になる観光についてとか、あとは先ほども触れたような安全についてとか、いろいろなことの提言をまとめていまして、これが我々の活動のベースになっています。専門用語も多いかもしれないですけれど、途中から地方別政策ということで空港ごとの写真なんかも載っていて、働く人からするとこういうことを直した方がいいんじゃないかという、自分たちの職場環境を良くするための提言なども取りまとめていて、おもしろいかなと思いますので、ぜひ読んでいただければと思います。

それから2点目としまして、労働政策。こちらは分かりやすいかもしれません。自分たちの賃金とかお休みとか労働時間とか、そうしたものの改善。

そして3点目、組織サポートと書いていますけれど、「学びのフェス」という小学生向けの職業体験の出展をしていまして、こうしたブースの中で空港で働く魅力なんかを小さい子たちにもお伝えをするような一番社会貢献でわかりやすい活動ですね。それから福岡県にある航空連合の森です。いまCO2やカーボンニュートラルの話などがあるなかで、航空機というのは多分一番最後まで化石燃料を使わないといけない産業になるんじゃないかと言われていて、自分たちでできることとして植林活動などもやっています。あとは、フォークリフト運転競技会です。空港の中でもフォークリフトをたくさん使って荷物を運んだりするんですけれど、安全性を競う取り組みを労働組合として、JALとかANAとか会社をまたがってやるというのはまたおもしろいところで、自分たちの会社の中だけでやるんじゃなくて、産業横断でやろうということです。こうしたことを主に3つやっていますけれど、すべて働く人たちにとっての産業の魅力、やりがいや誇りの向上につながると思って取り組んでいます。

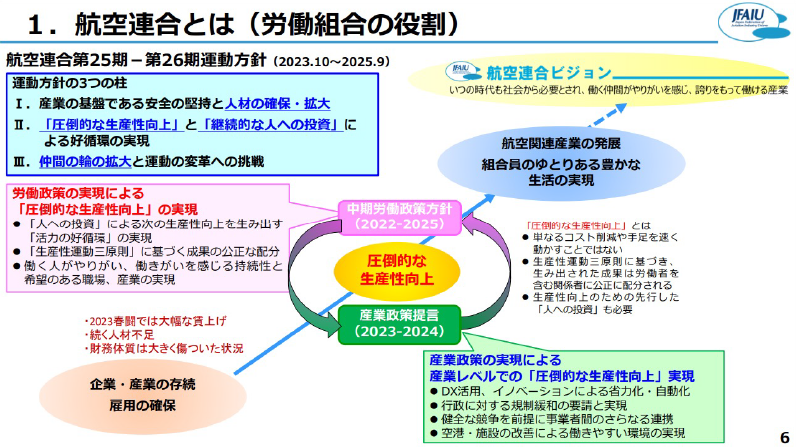

労働組合というのは会社でいう経営戦略や経営計画と同じように、労働組合法で決められている運動方針というものがあります。ちゃんと認められた組合とするためには運動方針を適切な場面、会社でいう株主総会みたいなところ、組合でいうと大会といったところで決議しないといけないことになっていて、2か年間の方針が書いてあります。いま言った3つの活動の紹介になるので見ておいていただきたいなと思います。時間の関係でここは割愛したいと思いますけれど、イメージとしては、一番左下にある茶色のところ、コロナで企業・産業が存続できるかどうか、また働いている人の雇用を守ることができるかどうか、非常に危機的な状況にありました。そこを先ほど言った労働条件の向上や働きやすい魅力ある産業にしていくこと、あとは産業政策、今日お話しするようなより働きやすくて生産性が上がるような取り組みをしていくことで、一番右上にあるような組合員のゆとりある豊かな生活を実現して産業全体を発展させていこうということです。結構自分で喋っていてもダイナミックなことやってるなというか、大げさなことを言ってるなと思いましたけれど、でもそういう取り組みをみんなの力を合わせて産業全体で取り組んでいるという紹介になります。

みなさんにもご心配おかけしたり、場合によってはみなさんの中でも影響を受けた方もご親族や友人でいらっしゃるかもしれませんけれど、1月2日に羽田空港で非常に大きな航空機の衝突事故がありました。海上保安庁の方は大変残念ながらお亡くなりになりました。心からご冥福をお祈りします。私たちの産業はやはり安全がすべてに優先します。安全でなければ誰も利用しないし、利用しないということは働く人たちにとっても仕事がないということになってしまいます。すべて安全が優先されるということなんですね。

簡単にご説明しますと、航空産業というのは装置産業と言われ、非常に航空機という装置、資産が重いんですね。一機何百億という飛行機をたくさん持って仕事をするので、非常に固定費の比率が高いんです。固定費というのは仕事をする上で固定的にかかってしまう費用で、この比率が高いので利益を上げていくのはどうしたいいかとか、コロナみたいに急にお客さんが減ったときに固定費を一気に減らすことはできないので、非常に運営が難しくなります。そういう装置産業の特徴があったり、あとは世界とつなぐ、あるいは地方、日本全国を離島を含めてつなぐとかそういったグローバルとローカルの観点があります。そして人材がすごく重要です。労働集約型といいますけれど、ひとつの飛行機を飛ばすのに複数のいろんな人たちが関わって、チームワークで飛行機を飛ばしています。先ほどご紹介したパイロットも必要ですし、客室乗務員も必要だし、整備士も必要だ、空港で働くカウンターの人もゲートの人も必要だ、もちろんその前には営業とかもいるわけですけれど、労働集約型です。かつ、商品がメーカーさんのように工場でものを作って在庫を置いておいて売るということができないんですね。サービス業というのは、その場でお客さんに5時に出発する札幌行の飛行機という商品を提供するんですけれど、例えば時間の観点でいえば、もしかしたら5時5分に出発になってしまうかもしれない。つまり作ったものを渡すことはできなくて、そうした生ものでサービス業でその場その場で定時性や快適性、お客様に快適なフライトだったかどうかとかを含めて現場で商品が作られる、提供されるものが作られるという、そういう特徴があります。すごく端折って言ったのでわかりづらかったかもしれないですが、航空産業の特徴を踏まえたうえで言うと、私は労働組合の役割がこの産業においては非常に重要だと思っています。特に先ほど申し上げた安全を守るという点です。社長がいくら安全を守れと言っても、安全は守られないですよ。それはなぜかというと、現場で働いている人が安全を作り出しているからであって、そういう意味でいうと働くひとりひとりの力とか、意欲、誇り、そうしたことが非常に重要で、モチベーションが低いなかで安全を守るような仕事というのはなかなか難しいと思います。そうしたことでいうと、そんなことじゃ安全がしっかり守れませんよとか、そういうことじゃ経営が間違った方向に行っちゃいますよとか、そうした現場の声をしっかりと経営層にボトムアップで底上げ、下から上のほうに言っていく、そうした風通しのよさも非常に重要で、そうした役割は労働組合にあると思っています。

みなさん、バイトをしている人はいるかもしれませんけれど、店長の命令が絶対だったりとか、どうしても仕事というのは上から下に伝わる傾向にあるわけです。上から下にもちろん伝わっていいんですけれど、働いている人からもこういうところに安全上問題があるぞとか、こういうところを改善しないとなかなかみんなが働きづらいぞとか、そうしたことというのはやっぱりあげていかないと本当に安全は守れないと思っていて、そうしたボトムアップ機能というのは労働組合にはあります。職場の声にもとづいてしっかりと経営に伝えられる役割は重要です。あとは先ほども言ったように多様なチームワークで成り立っているんですけれど、専門性が高いので縦割りになりがちなんですよね。例えば私がパイロットの仕事のやり方に口を出すというのは、パイロットじゃないからやっぱりはばかられるわけです。だけどパイロットはパイロットの考えとか経験とか、人材育成の結果があってしっかりと運航、操縦しているわけなので、そうした意味でいうとどうしても縦割りになる。逆にパイロットも整備にものが言いづらいとか、客室乗務員にものが言いづらいとか、そういった中でそれぞれ現場の中で専門性を持ってやっているので非常に縦割りになりがちなんですけれど、縦割りだといい商品をお客様に提供することができないんですね。それぞれ縦割り専門的でいいんだけれど、どこかでちゃんとしっかりと連携していかないと、ちゃんと横とつながっていないとひとつのサービスが提供できないということでいうと、やっぱり横断機能というのは必要です。私、労働組合をはじめてすごく思うんですけれど、自分の職場のことだけ知っていればいいということじゃなくて、整備がどういうことで苦労していま仕事が大変なのかとか、客室乗務員はいま何に悩んでいるのかとか、営業はどういうことを考えて新しい商品を売り出そうとしているのかとか、そういうことはなかなか自分の職場だけにいるとわからないですよね。そうした中でいえば労働組合というのは仲間を大切にする、多様性を重視して仲間を理解しあうし、ほかの部署でどういう仕事をしているのかを仲間同士で教えてもらえる、すごくいい勉強になる機会、会社のことを知る機会だと思います。そうしたことで言えば労働組合の役割というのは特に航空産業にとっては重要かなと思っています。

航空連合の産業政策

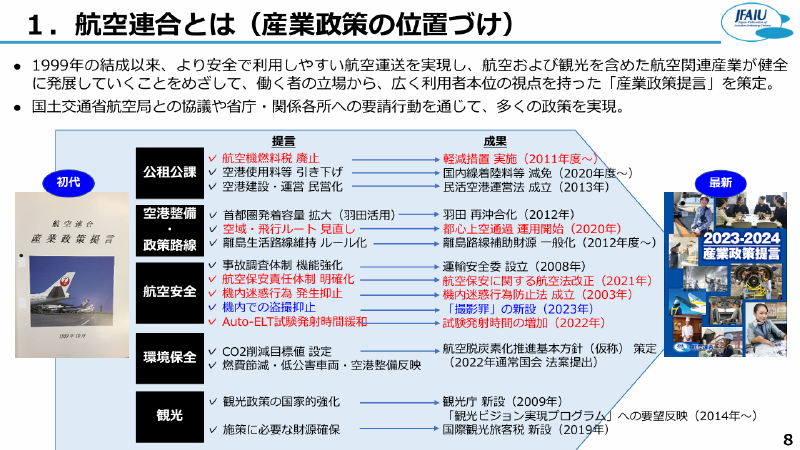

今日お話しする産業政策ですけれど、先ほどお配りした提言、航空連合ができた25年前からこうした提言を作ってそれを毎年毎年リバイスしながら職場の状況に応じて新しいものを作っていっています。そうした中で読んでいただければと思いますけれど時間の関係もあると思うので、それぞれ提言から成果として実現したものなどを記載していますので後ほど見ていただければと思います。今日はこの航空安全の中の機内での盗撮について、撮影罪という日本では新しい法律をつくることにつながりました。そのほかにもいろいろな取り組みがあって、ちょっとここでお伝えしたいのは労働組合のこうした提言は毎年毎年リバイスしているんですけれど、実現するにはやっぱり時間がかかるんですよね。特にこの航空連合の産業政策というのは、例えば法律をつくるというのはやっぱりそもそも国会で審議されないとつくられないわけですし、スケールが大きいのでその分関係者との調整とか理解も必要だし、どうしても時間、パワーがかかります。早くできるものもあるかもしれないですけれど、そうした特徴があります。国の予算とか、税金みたいな話とか、例えばここは埼玉県ですけれど、都心上空通過、羽田空港の離発着については埼玉県の和光市とかも含めて上空を飛行機で飛びますけれど、それを飛ばすことによって新しい滑走路を作らなくても羽田空港をもっともっと使いやすくできるぞと、お客さんたくさん呼ぶことができるぞということで始めています。こうしたことも25年前から言っていますけれど、できたのは約3、4年前なので、どうしても時間がかかるという特徴があります。そこは後ほどまた少し関連するところで触れたいと思っています。そして産業政策の位置づけということで、特にコロナで本当に産業の存続が危ぶまれた状況でしたので、そうしたことについてはみなさんのいろいろなご支援をいただいて、例えばお金の面で免除していただいたりとか、あるいはお金を貸していただいたりとか、需要を増やすような取り組み、いま考えるとコロナの中で旅行しようというのはなかなか難しい状況だったわけですけれど、そうしたことを国としてもしっかり推進していってみんな安全安心だぞと、動いていいんだぞということなんかをやってもらったりと、いろいろそういうことなんかはやってきたというのはひとつ産業政策としては分かりやすい一例ではあると思っています。

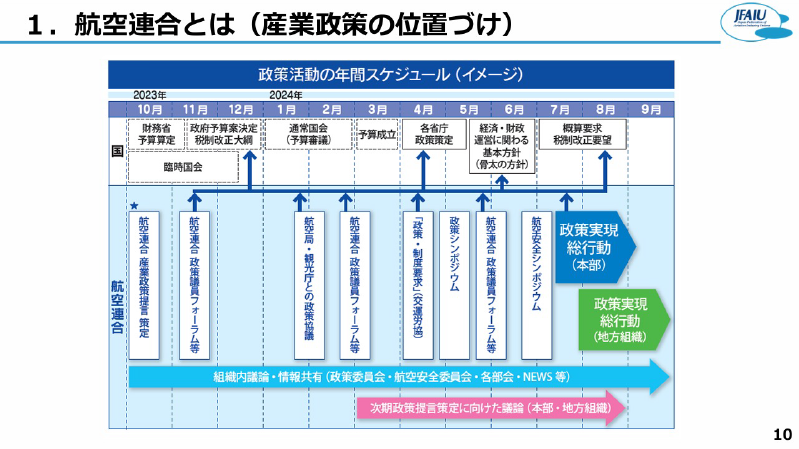

航空連合は10月から1年間がスタートするので、こうした国の予算審議や法律の議論といったスケジュール、国会の動き、そうしたこととあわせて我々自身もいろいろと情報収集したり関係各所にお願いしに行ったりと、そうしたことに取り組んでいるスケジュールになります。1年間かけて職場の声を集めてやっています。

盗撮に対する取り組みのきっかけ

続いて今日の本題である盗撮についてです。いま全体の労働組合の役割や産業政策の位置づけについてもお話をさせていただいたうえで、盗撮ということです。原点となる話として、25年前に航空連合ができたきっかけのひとつとして、政策実現の中では約20年前から、機内迷惑行為がすごく多かったというのが客室乗務員の声としてありました。航空連合4万4千人のうちいま1万5千人くらいが客室乗務員の方の組合員です。機内迷惑行為とは何かというと、当時はお酒を飲んで暴れるとか、例えば客室乗務員に暴言をはくとか、セクハラをするとか、あるいは機内ではたばこを吸ってはいけないんですけれど、俺は吸いたいんだといって喫煙するとか、みなさんも飛行機に乗った時に離着陸時にテーブルをしまってくださいとかシートをリクライニングしないで戻してくださいとか、いろいろ客室乗務員の方からお願いされると思うんですけれど、そうしたときに、俺はもうちょっとこのままリクライニングしたいんだとか結構そういう迷惑行為といわれるものがたくさんあったんですけれど、これはまったく法律では何も対処できなくてお願いするしかなかった。客室乗務員も、結構お客様のそうした横暴な行為が多かったこともあって何とかしたいと言う声があって、航空連合を結成してから3、4年後に、機内迷惑行為防止法という法律が実現したという大きな成果があります。こうした職場の声にもとづいて機内迷惑行為を防止する法制化を実現できたんですけれど、そうしたことの一環として時代が変わっていく中で盗撮も機内迷惑行為として、客室乗務員としてはそういう被害や問題があるんじゃないかと思っていました。こうした政策実現が実は原点にあって、我々の中では今回の盗撮というより具体的なものに踏み込んだということになります。

もともとの発端ですけれど、まず事実関係として、2012年に飛行している航空機内で客室乗務員のスカートの中を盗撮した人がいるんですが、その人は盗撮したと認めているのに処分されずに釈放されてしまった事件がありました。悪いことをしているのに、その人もやったと認めているのに、なぜ日本の法律ではその人を罰することができないのかということなんですね。それは、犯行場所を特定できなかった。飛行機は高速で飛んでいるので、どこの上空にいたのかが特定できなかった。なぜどこの上空を飛んでいるのかが大事かというと、盗撮は日本全体の刑法とかそういう全員に適用される法律じゃなくて、各自治体の迷惑行為防止条例、各都道府県の条例によってその罰が決まっているということです。なので、どこの県の条例を使えばいいのかがわからなかったという理由でこの人は捕まらなかった。そんなあほなことがあるかいなと思うんですけれど、実際にあったんですね。これは当時大々的に報道されたんです。そうしたなかで私たちとしては、こういうことは問題だ、悪いことしているのにそれを処罰できないというのは問題だと、盗撮行為について対策をしたほうがいいんじゃないか。その中で先ほど言った機内迷惑行為の中に、盗撮を位置付けたらどうかという解決手段とか、アイディアが出ました。あるいはもうちょっと大きな話で今回実現に至った全国一律で対応できるような盗撮罪みたいな法律を作ったらどうかと。そうしたことが元々のきっかけになっています。

最初にご紹介するのを忘れちゃったんですけれど、今日航空連合の副事務局長である赤池さんに来てもらっています。赤池さんは9月まで日本航空の労働組合にいて、日本航空の客室乗務員をされていて、航空連合の副事務局長として客室乗務員のみなさんを束ねる立場、今回のこういった政策実現やジェンダー平等に取り組んで私と一緒に航空連合の本部の専従として活動していただいています。もし職場の実態とか、そういったことについてご質問があれば赤池さんからもフォローしていただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。

客室乗務員に対する盗撮行為は一定程度あるということなんですけれど、航空連合で客室乗務員に対してとったアンケート、だいたい1,600名くらいの方に答えていただいています。後ほどなぜこのアンケートをとったのかをもう少し触れます。実際に盗撮について質問している中でいろいろと声があげられています。実際盗撮している人を捕まえたという事例はあまりないんです。盗撮だから。盗撮というのはその名のとおり盗み撮りなので、ばれないようにやるんですね。なので、その人をしょっ引いたということはなかなかないんですけれど、ただ、カメラがこっちを向いていたとか、不自然だったとか、そうした生々しい声が労働組合なので職場の声としてあります。これが実態ということですね。そうした中でそもそもなぜこういうアンケートをとったのかですけれど、先ほど申し上げたとおり、機内で盗撮したけれど条例でしか処罰できないので検挙できないという法律上の問題が明らかになった。もし当時そのニュースを見た人で悪い人がいたら、あ、これは捕まらないんだなって逆に思うかもしれないですね。日本の法律では処罰されないんだ、航空機内で客室乗務員の下半身とかを盗撮することが処罰されないと、もしかしたら悪い人は思うかもしれないですね。そうしたアナウンスが逆の宣伝をしてしまった効果もあった、そうした事件だったと思います。

そうした後に、2014年に機内で電子機器の規制が緩和されました。昔は、電源を必ず切ってくださいということだったんですけれど、いま機内モードにすれば大丈夫ですとか、機内でもWi-Fiがつながるとか、いろいろ状況が変わってきました。当時2014年、今から10年くらい前ですね、やっとそういった電子機器の規制が緩和されたんですけれど、より撮影が容易になったんです。先ほどのアンケートの中でもスマホのカメラだとか、スマホがこっちを見ていたとかそういう声もありました。2012年に捕まった人は、捕まったというか処罰されなかった人は小型のペン型のカメラみたいなもの、秋葉原とかで売っているような小さい高性能のカメラで撮っていたということなんですけれど、そうした電子機器の規制が緩和されたので機内での撮影がより容易になった。そうした中で、今ご紹介した赤池さんが担当する客室乗務員が、自分たちの職場の問題を話し合う航空連合の会議があるんですけれど、その中でなんとなく機内で盗撮みたいなのが増えているよねという、雑談じゃないけれどそうした職場の中でのつぶやきみたいなのをみんなで出し合う中で、確かになんか電子機器が緩和されてから盗撮増えている気がするよね、みたいな声がありました。増えているような気がするよね、だけだとなかなか説得力もないので本当にどうなのかなということで、職場の感覚を大切にしつつも実態を把握する必要があると考えて2019年にアンケートをしました。その後に2022年に第2回を実施していまして、それが今からご紹介する内容になります。

2022年の最新のアンケートの中で、実際に自分が盗撮あるいは無断撮影にあったことがあるか聞きました。ここでは無断撮影と盗撮を同時に聞いていますが、無断撮影というのは勝手にパシャッと撮るような感じですね。盗撮というのは盗み撮りということです。性的な下着とか、そうしたことを撮るという、一応これ法律的にも少し分かれておりまして言葉を使い分けています。パシャッと撮られちゃうことも含めてありますかということでいうと、7割くらいの方がある、多分ある、断定できないけれどあると思う、と答えています。7割って多くないですか。2019年に最初にアンケートをとったときには実は6割だったんです。6割もすごい多いなと思いました。職場の感覚でなんとなく盗撮増えているよねということで、じゃあちょっと実際に聞いてみようと、自分がアンケートを担当していたんですけれど、感覚として2割くらいなのかなと思っていたんですね。実際6割だった。今は7割。アンケートがコロナのタイミングだったんですけれど、コロナで乗務機会が減っているのにポイントが増えていた。電子機器がより使用しやすくなっていたりとか慣れていることもあったり、コロナでお客さんが少なかったので、乗客同士の監視の目がより効かないというか、そういったことも影響しているんじゃないかと我々のなかでは分析していますけれど、7割という非常に大きな数字でした。その中で具体的に何に対するどこの盗撮でしたか、無断撮影でしたかとの質問には、86人、全体の8%くらいの方がスカートの中を実際に盗撮されたとか、されたんじゃないかと言っています。まあ、8%が少ないじゃないかという見方もあるかもしれないけれど、これは私、氷山の一角だと思っていまして、無断撮影じゃない盗撮だから、本当はまだまだ多いんじゃないかなと思っています。後で触れますけれど顔とか全身というのは非常に多いです。性的なそういった盗撮じゃなかったとしても、そうしたものを撮ったうえでSNSに投稿したりとかプライバシーの問題もありますね。場合によっては加工したり自分の好きなように使う。そういったことなども当然考えられるわけですけれど、そうしたこともあります。スカートの中を撮られたという人の、具体的にどういう場面で撮られたかでは、ベルトサイン点灯による着席中が一番多いです。あとはサービスしているときとか、後ろからとか物を上げているときとか、そういうお客様の搭乗または飛行機のご案内中です。ベルトサイン点灯による着席中というのは、航空機が離発着する時は安全のために必ず全員シートベルトをつけて座っていないといけないんですね。その時には客室乗務員も着席しないといけない。特に離発着時ですね。ものすごく揺れる時は航行中でも当然着席しないといけないんですけれど、そうした時に客室乗務員はみなさんの座席に対して向き合うように座っている方が多いのに気づきますか。ああいうふうにわざとそういう席になっていまして、これは機内で座っていないといけない時にCAも同じ方向を向いていたら、後ろで立っている人とかいたらわからないですよね。だから向き合うようにして機内の安全を確認している。あるいは離着陸の時の衝撃で物が上から落ちてこないかとか、そういうのを含めて全部見ていて、監視をしている保安要員としての役割、安全の役割があって向き合っているんです。向き合っているのをいいことに、客室乗務員のスカートの中をカメラで撮っているケースが、声としては非常に多いということです。そしてさらにここで課題なのが、じゃあそうした無断撮影や盗撮されたことに対してどのように対処したかで、確実に盗撮されたという人の中でも6割弱の人は特に対処することはできなかったと答えています。ちょっと確定できないけれど盗撮されたんじゃないかという人に至っては、確信が持てないから当然もっと多くなりますね。そういう意味でいうと8割5分の方が対応できなかったということになっています。私もいろいろな場面で泣き寝入りという言葉を使いましたけれども、実際に盗撮されたとしてもなかなか言えない、対処できなかったというのがあります。なぜ対処することができなかったのか。本来であれば悪いことをしたんだから対処すべきなんだけれど、やっぱりお客様の気分を害するかもしれないとか、お客さんに対してそういうことを言うことに恐怖感がある。あとは確証がない、証拠がない、撮られたと思うけれど、お客さんの携帯電話とかカメラとかをその場で見せてくださいというのは結構勇気がいる。あるいはこれは我々自身の問題ですけれど、対処方法に関する訓練に対する自信がなくどうすればいいかわからなかった。一応こういう時にどういうふうに対応しますという手順はあるんですけれど、なかなかそれを実際に自分がやるとなると自信がなかった。働く人からの本音です。あとは時間的な余裕がなかった、逆切れされるんじゃないかとか、お前自意識過剰なんじゃないかみたいなことを言われたりするんじゃないかとか、そういうことなども気にして対処できなかったという理由が挙げられています。

盗撮に対する具体的な取り組み

こうした実態を踏まえて、私たちとしては航空連合の産業政策実現に取り組んできましたというお話に入りますけれど、職場の問題をその場にとどまらせず社会に問題を提起しました。明らかに盗撮というのは犯罪行為なんですけれど、そうしたことに対して先ほどご紹介したように多くの方が適切に対処できなかった、声をあげられなかったと言っています。それは本人の問題じゃないかということもあるかもしれないですけれど、やはりお客様との関係でなかなか難しいという実態もあったりします。個人ではそうしたことに向き合うことができなくても、難しくても、労働組合としてまとまって力を合わせて、働く人みんながそういう課題を抱えていますというふうに問題を解決することができれば、それは困っている個人ではなかなかお客さんに向き合うのが難しい人に対しても、全体でそうした対応、解決策を実行することができます。これは当然働く人たち個人個人を守ることになります。まさに組合の役割として、全体でまとまって社会に問題を提起する、社会問題化するということに私たちとしては取り組みました。そういうことであれば個人も特定されません。客室乗務員みんなの声ということで新聞やメディアにも取り上げていただいたり、マスコミ向けに記者会見などもして世に発信をしています。こういう発信をすると、必ず、撮られるほうが悪いんじゃないかというコメントがSNSなど来るんですよ。無視してますけどね。反論するときもあるけど。スカートはいている方が悪いんじゃないかとか、全部ズボンにすればいいじゃないかとか、そういう意見も結構あるんですよ、本当に。だけど被害にあっている人の行動を変えろというのはおかしくないですか。意味があってちゃんとスカートをはいて仕事をしている、もちろんパンツスタイルの客室乗務員の制服もあるんですよ。航空会社によってはあるんですけれど、悪いことをしている人が非難されるんじゃなくて、被害を受けている人が行動を変えなさいよと言われるのは、私は非常に問題だと思っています。世の中にはそういう風潮もあります。そうした中で社会問題化して取り組んでいるということです。いま私が説明したことをニュースで簡単にまとめて説明いただいたんですけれど、なぜそうした行為が問題でそれを取り締まるために今回こういう法律ができたのか、会社の立場のANAの客室乗務員のトップの方も、盗撮の抑止につながるとうれしいと言っています。

この法律が制定されるにあたって今は経済産業大臣になられている斉藤法務大臣に要請に行きました。客室乗務員出身の赤池さんの前任の皆川さんと私で一緒に要請をしました。これは渡した要請書の内容の抜粋になります。政策づくりの本質ということでぜひ、後で読んでいただけたらと思います。我々も自信を持って書いているけれども100点満点かどうかはいろいろご意見があるかもしれないので、いただければと思います。先ほどお配りした青い産業政策提言の冊子に書いてある内容をベースに、大臣などに要請するにあたって我々としては政策をこういうふうに要請書としてしたためるわけですけれど、内容に不整合がないかすごく大事にします。私たちは良くてもほかの人たちは問題があるようなことはないかは当然チェックもするし、主張の妥当性、それが世に受け入れられる内容なのかどうかを含めて見ます。一番わかりやすいところでは、自分たちのエゴとかわがままだけじゃなくて社会的に認められるような内容になっているのかは、文章も含めてかなり真剣に検討したうえでこうしたものを当然政府にも要請をします。特に私たちがこころがけているのは、労働組合なので、職場の声、職場の実態をしっかり伝えるようにアンケートの結果なども少し引用して、政府にも要請をしました。撮影罪を早く成立してほしい、都道府県の条例では航空機内の盗撮を取り締まることができません、ということです。

そしてその次に、実際に法律ができるにあたっての政策実現と政治とのかかわりという話になるかもしれないんですけれど、やっぱりこういう法律を作ることになると私たちの内容を応援してくれるような国会議員や理解してくれる人たちがいないと作れません。世の中にはたくさん問題があって法律を作ってほしいという人がたくさんいると思うんですが、当然プライオリティとかそれが社会的に必要なのかどうかとか、そうしたことで優先順位があります。政策実現のためには国会でしか法律はできないし、国の予算も国会でしか作られないので、労働組合がなぜ政治と関わるのかみたいなことは、そういうところに関係があるということだけ、ちょっとだけお伝えします。

通常国会は2023年1月23日から6月21日までの150日間あった中で、法務省の法律を作る案件は全部で9件あったんですね。国会の会期が6月21日までなんですけれど、法律が成立したのが6月16日でギリギリだったんです。ここから国会を延長することもできるんですけれど、いろいろな政治的な話があって今回延長はしなかったわけです。これが、6月21日までに法律が成立しなかった場合は、廃案といって法案がなくなっちゃって、次の国会にもう一回ゼロから出すかどうかという話になるんですね。私はすごくひやひやしていました。これが本当に成立するのかどうかギリギリだった。これ一番目だったらまだありがたい。そのほかにも法務省以外にもいろいろ省庁があるじゃないですか。そこの法律を全部この国会の中で話しているので、決めないといけないことの優先順位があるわけですよね。その中で本当にこれが会期内にできるのかをすごくひやひやしていました。みなさんニュースを見たり生活している中で、国会で全部の法律がどんな議論がされているかなんて当然知らないと思いますし、知らないでいいんですが、実は入管難民法という法律がこの法務省の案件の中にありました。結構これはニュースでも話題になったんですけれど、日本が難民を受け入れるのかどうかということや、受け入れたときにちゃんとその人の人権などを保護できているのか、実際スリランカの方が亡くなってしまったという事件がありました。国会の中では与党も野党も例えば撮影罪は賛成なんですよ。なんですけど、入管難民法は、与党が提案している内容よりももっと人権を守ったほうがいいんじゃないかと野党が言っていて対立法案というのがありました。実はこの撮影罪の直前にこの法案が入ったので、ここがもめると撮影罪が審議されなくなるという、そういった事情がありました。本当はそこにまつわるいろいろな話もあるんですけれど、それは今日は割愛します。

今日もうひとつお配りしている資料で航空連合ニュース、これは組合員向けのニュースです。今回私たちとしても非常に大きな政策実現として撮影罪が成立したということで、今まで私たちがお話してきた撮影罪成立までの過程について、元々航空連合を結成してからの原点となる機内迷惑行為防止法成立からいろいろと実際に取り締まれなかった事件があってとか、そうしたことの全体の流れが書いてあるので、ぜひ見ていただきたいと思います。3ページ目は本当に撮影罪という法律ができるぞという話の土壌にあがったときの一年間の取り組みの例ということで記載していますので、後ほど参考に見ていただきたいと思っています。

取り組みの成果と課題

2012年ショックと言いましたけれども、都道府県の条例では機内での犯罪を検挙できないということで、法の抜け穴であることを世に知らしめる結果になってしまったと思っています。先ほども言ったように、撮影罪というのは全員に関わる話なんです。航空の法律の中で航空法という法律がありますが、その中で盗撮は迷惑行為、機内での迷惑行為にできないかというアプローチもしました。しかし、そこについてはそもそも盗撮を航空局だけでは定義できないという問題もあったし、機内迷惑行為にしてしまうとお客様同士の機内での盗撮は取り締まれないことになってしまう。客室乗務員に対しての機内での迷惑行為に対して、安全を阻害する行為を抑止するということになってしまうので、乗客同士の盗撮には範囲が及ばないんですけれど、今回の撮影罪では当然及ぶようになります。あとはサービスを受ける側と提供する側との権威勾配というか力関係でなかなか証拠を示してくださいと客室乗務員が声をかけづらいとか、自信過剰、自意識過剰なんじゃないかと言われてしまうのではないかとか、お客様との関係で非常に難しい中で、なんとかこうした撮影を一律に処罰する法律があれば、客室乗務員も自信をもって対応できるし、万が一そういった犯罪に及ぶ人に対しては処罰できるし、そうした抑止効果になるだろうということでした。

抑止効果への期待ということで、労働組合からもいろいろ働きかけをしました。当然事業者、会社のほうもこうしたことについては賛成だし、しっかりと周知していく必要はあるねということで、後ほど紹介するポスターなんかも作って空港や機内で掲示をしたり紹介をしています。それから非常に大きいなと思うのは、こういった周知をすることで乗客間の監視の目を強化するということです。なんかあの人怪しいぞみたいなこととか、やっぱり客室乗務員だけでは気づかないこともあるので、そうした犯罪行為というのはしっかりと監視の目を強化するという効果もあるだろうと思っています。あとは従業員が毅然と対応できるように、経営者としても、しっかりとこういうのは取り締まっていいんだと、法律のもとにやっていいんだというメッセージを出さないと、ちょっとこれは上司にレポートしたり相談すると手間がかかるんじゃないかとか、いろいろ変に気をつかってしまう人もいるかもしれないということですとか、先ほども紹介したように手順がわからなかったので乗客に言えなかったという意見もあったりしたので、しっかりとそうした訓練とか警察との連携みたいなこともやっていく必要があると思っています。

今回撮影罪ができたのは大きな成果なんですけれど、残された課題ということでは、先ほどのアンケートでも顔や全身を写されたという人が非常に多かったと思うんですけれど、そこに対しては今回の盗撮罪、撮影罪の範囲にはなりません。撮影罪というのは性的な目的で撮ったということで法律上はすごく難しい言葉なんですけれども、下着とかそうしたものに限定をされているので、顔をただ撮るだけとか全身を撮るだけという盗撮じゃなくていわゆる無断撮影については対象になってないんです。例えば後ろ姿でお尻を撮るとか、そうしたことについては今の撮影罪の対象にはならないんですね。こうしたことについても当然客室乗務員からは嫌だとか困るという声が上がっているので、なんとかできないかということもありますし、そうした無断撮影に対しての法的な整備が必要かなと、残された課題だとしては思っています。一個ずつクリアしていきたいと思っています。

そしてこれは定期航空協会という事業者団体が作ったポスターになります。国土交通省の航空局安全部長にしっかりとその手順や警察との連携をやってくれということ、このポスターを作った定期航空協会にはしっかりと周知をしてほしいとか、経営者として客室乗務員にちゃんと自信を持って対応しなさいというメッセージを出すようにしてほしい、そうした要請をしながら、より実効性を高めていくということで取り組んできました。

まとめ

労働組合の視点からの特徴になりますけれど、いま私がルールを説明させていただいたなかで、みなさん、まだ労働組合に加入している人はあんまりいないと思うので、組合ってどういうものなのかなとか分からないと困るかもしれないですけれど、エッセンスとしてまとめとして、私のなかでお伝えしたいことを少しお時間いただきたいと思います。

まずひとつ目は、やはり労働組合というのは当たり前なんですけれど、組合員の声が原点ということです。職場で困っている人や、職場で悩んでいることを聴いてそれをもとに解決に向けて取り組んでいくわけですが、先ほど言ったように、最近盗撮されているような気がしない?といった何気ない対話から始まっているんですよね。それを社会問題化し世論の後押しを得たということです。私たちは職場の声がないのに勝手な政策はできないんですよね。労働組合ってやっぱり組合員のためにあるので、組合員の声にもとづいた活動が一番強いです。先ほどの要請書にもアンケートの結果を、職場の実態を伝えたというのはそういうことにもなります。

2点目、社会も含めて対外的な発信と波及効果です。説明の時間を端折ってしまったんですけれど、当初は、アプローチの仕方としては、刑法という日本国民全体に関わる話というよりも、航空の法律の中で、航空機の中で適用される法律の中でなんとか機内迷惑行為の中に盗撮を位置づけられないかと解決策を考えていったんです。先ほどお配りしたニュースの裏にもコメントされている上谷さくら先生という非常に盗撮に強い問題意識を持っている弁護士の方と連携することで、より実効性の高いのは刑法で、そういった新しい法律を作ることができたということになります。実は刑法は明治時代にできた法律をそのまま使っていて、今回撮影罪という新しい法律ができたのも百何十年ぶりということで非常に画期的なことだと聞いています。そうした航空の範囲だけじゃなくて労働組合の接点からいろいろ社会的に知見のある方との連携をして解決に取り組むことができたというのは、ひとつダイナミックな活動として大きいことかなと思っています。それは自分たちが対外的に発信しなければ生まれなかったことだと思っています。職場の問題だけで終わらせていては、あるいは自分たちの航空法の中で何とかしようと思っているだけでは、実現できなかったかなと思っています。

そして3点目に、会社では取り組みづらいことと書きました。労働組合の役割として、やっぱり会社がやりづらいことに率先して取り組むということがあるかなと思っています。労働組合と会社が、会社の発展や従業員の幸せという共通の目的を持っていて、いろいろな場面で協調する場面があったとしても、やはり会社が見えている中でいえば、客室乗務員を守るための盗撮の法律も大事なんだけれど、それ以外にもっとプライオリティが高いものがあったり、職場の声にもとづいてというよりもどちらかというと経営の感覚と経営の見えている世界の中でプライオリティがついていくるんです。多分航空会社は自分たちの監督官庁である国土交通省航空局を飛び越えて、ほかの省庁にものを言うのは結構難しいんですよ。これは多分、電力会社だったら経済産業省を飛び越えて法務省にものを言うとか外務省にものを言うとか結構難しい。どうしても省庁も縦割りになっている中で、自分たちのお世話になっている、一緒に仕事をしている省庁を飛び越えてより大きい話をしようというのは、結構やりづらい面があると思います。特に、客室乗務員の盗撮は問題だけどそれを解決するために新しい刑法を作るかという話になったら、そもそも盗撮ってどう定義するのかとか、そうした国民的な議論も必要になるし、会社側ではそれはちょっとほかの盗撮の問題とかで解決できればいいかなとなりがちで、なかなかそういう職場の声に根差した問題を積極的に取り扱うことは難しい。これは別に会社を悪く言っているんじゃなくて、どうしてもそういった特徴があるので、労働組合としては会社と違った視点や違った優先順位で物事を取り組んでいくことができれば、最後、会社と協調して、会社もいろいろポスターとかも協力してくれましたし、そうした中でいえばお互いにやりたいことが実現できるので、こういった労働組合ならではの特徴もあると思います。

4点目として長期的な視点と大胆なアクションと書かせていただきました。先ほども少しお話ししたとおり、国の法律や予算ってすごく大きい話なのでやっぱり時間もかかるんですよね。そうした中でいえば、私もずっと労働組合をやってるわけじゃないし、先輩から引き継いだりしています。先ほどお渡しした青い提言書、ああいう風にしっかりと残して引き継いでいくことで、今は実現できなくても5年後10年後にできるかもしれないことがある。なかなか長期的な視点で取り組むのがいま特にスピードも速いし、みなさんも短期的にいろいろ成果を求めたいという気持ちも強いかもしれないですけれど、しっかりと組合としてそういうことをつないでいくことは重要だし、会社のしがらみとは違って労働組合なので社会的に必要だとか、これは大義がある、問題だということであれば大胆にチャレンジしていくことが当然できるので、そうしたことは労働組合として非常に重要かなと思っています。

最後、労働組合の社会的役割と価値です。冒頭に、私は労働組合の役割は社会貢献だという話をしましたけれど、実は全部の航空会社の客室乗務員が航空連合に加盟しているわけじゃないんですよね。労働組合がない会社もたくさんある。だけど今回私たちの航空連合の仲間の職場の声をもとに実現したことで、撮影罪は国の法律なので当然ですけど組合に入っていない人にとってもメリットがあるんですよね。組合員には、組合費払ってないしそんなことしなくていいんじゃないかという意見もあるかもしれないけれど、だけどやっぱり結果として同じ産業や社会に対して価値を提供できたということでいえば、大きく社会貢献できたと思います。労働組合の役割は自分たちだけ良ければいいということじゃなくて、社会のために本当に必要なことを実現する、それが職場の組合員のためになるという考え方で取り組んでいくことはすごい重要なのかなと思います。

先ほど申し上げたように会社が取り組みづらいとか労働組合の特徴の話をしましたけれど、みなさんはまだ労働組合に加入していなかったりすればそれはどういうことなのかなとわかりづらいかもしれないです。組合としては先ほど言ったようにボトムアップで、会社はトップダウンという特徴があったり、どちらかというと組合は中長期的だけど、会社はどちらかというと短期的に株主やいろんな人にも成果を示さないといけないし、会社はどちらかというと専門で縦割りだけれど、労働組合は仲間とのつながりで横の連携があったりとか、そうした特徴があります。これはどちらがいいとか優れているということじゃなくて、会社の強み、労働組合の強みそれぞれ活かしながら連携してやっていくことが重要かなと思っています。

私の話は以上になりますので、このあと質疑応答をさせていただこうと思います。ありがとうございました。