■第14回(7/12)■

労働組合の求める政策とめざす社会:働くということをどうとらえるか

~その現代的意義を考える~

はじめに

私は労働組合と付き合いはじめて50年以上になります。労働組合とのつき合いは大変楽しいもので、いろいろな意味で良い経験をたくさんさせてもらいました。日本女子大の教員だった時の私のゼミからは、2人が連合のシンクタンクや産別組織のスタッフとして就職しました。苦労はありますが、それなりに元気にやっているので、それも私の一つの誇りになっています。

今日は、これまでの講義のまとめをやります。そして、まとめを通じて「働くということの現代的意義と労働組合の役割」を再確認したいと思います。

キーワードとして、「ディーセントワーク」(第3回講義)、「ワークルール」(第5回講義)、「共助」(これまでの講義ではあまり取り上げていない)、「政策・制度」(第12回・第13回講義)、「働くことを軸とする安心社会」(第11回講義)、それに「ボトムアップ」を取り上げたいと思います。ボトムアップは底上げをするという意味です。反対用語はトリクルダウン、滴り落ちることです。ボトムアップは労働組合の大変重要な役割です。

1.ディーセントワークとは

「ディーセントワーク」は、日本ばかりではなく、国際的に労働をめぐる共通の言葉になっています。「ディーセント」という言葉は英語ではごく普通に使う言葉ですが、日本語訳がなかなか難しい言葉です。辞書では「快適」、「心地よい」などの訳語がつけられていますが、もう少し違う意味を含んでいます。私は、最初にディーセントワークという言葉を見た時、「人間的な労働」と訳してその中身を伝えようとしたことがあります。「人としての価値を持っている」とも訳せます。連合の国際局の訳語は、「働きがいのある人間らしい仕事」という表現です。

ディーセントワークは、20世紀の終わりにILO(国際労働機関)が非常に良く使うようになり、国際的な労働用語として定着した言葉です。ILO自身がまとめた文書があるので、見てみましょう。ディーセントワークとは「人間の職業生涯における人々の願望を総合したものである」と言っています。そして「生産的で公正な賃金を保障する機会」すなわち雇用機会です。それから「職場の安全、家族に対する社会的保護、個人の発達の展望」、個人の発達の展望を入れているのが面白いですね。発達の保障も含められています。そして、「社会的統合」。これは例えば障害を持っている人々が労働の機会から排除されないよう、すべての人たちが労働・職業へ統合されるようにしていかなければならないということです。次に「物事の決定への参加の権利」。例えば職場での働き方を経営者の一方的な意思で決めるのではなく、自分たちも参加して決める、ということです。それから「機会と処遇の男女平等」、ジェンダーの議論も重要な中身として入っています。ILOは各国の労働組合、使用者団体、政府の三者代表によって構成されていますから、労働運動だけではなく政労使三者で決めた労働のあり方が、ディーセントワークという言葉で言い表されているのだと思います。

2.なぜいまディーセントワークなのか

皆さんに考えていただきたいのは、「何故ディーセントワークなのか」「今、改めてディーセントワークと言わなければならないのはどうしてか」ということです。皆さんの大部分は就職活動を既にしたか、これから就職活動をするのだと思いますが、何のための就職なのかを考えていただくと良いと思います。他の大学でアンケートをした時の答えから、予想される皆さんの回答の1つは、「生活するために所得を得る」です。自分のため、または将来結婚して家族を養うためにも必要です。ついでにいえばこれからの働き方は男性も女性も働いていく、二人働きが標準的なものになっていくだろうと思います。2つ目は、「自分の能力を発揮したいから」です。こう答える人もたくさんいます。この2つの答えには、どちらも「自分のため」という共通性があります。

働くことについて、是非考えていただきたいことは、「自分のためを超える社会的意義がある」ということです。人間の労働は、人間と人間社会が存立していく上での絶対条件です。人間は社会的分業を通じていろいろな分野で働き合って人間社会を形成してきました。働くということは、このような社会的機能を持っています。

そして、ボトムアップという話にもつながりますが、それぞれの国民経済の成長を考えた場合、人の限界生産性はプラスだと考えられますから、一人でも多くの人が働くことがプラスの生産につながると考えられます。したがって、働くということは、それぞれの国の経済成長の条件と考えて良いと思います。日本のGDPは名目で一番多い時は約500兆円だったのですが、いまは約450兆円で10%ほど低下しています。

これは当たり前のことで、日本のGDPの停滞の原因の1つは、就業者数が減少していることです。働く人が減っても成長するというのは、一定の条件下では可能ですが、ふつうはあり得ません。より多くの人が働くことによって経済は成長することができます。

社会保障を考えた場合、できるだけ多くの人が働くことが、社会保障制度を維持していく条件になります。働く人が多く、たとえば雇用保険の失業給付を受け取る人が少なければ、その制度は維持しやすくなります。公的な年金制度なども同様です。一国の国民が全体として社会保障制度を維持していくことができる条件は、できるだけ多くの人が働くことです。

皆さんが就職して働くということは、もちろん自分のためでもありますが、同時にそれが社会にどのように役立つのかということを是非考えてほしいと思います。労働はまさに社会的な意義を持っており、それだけに労働そのものが人間的であるべきですが、実際の労働はディーセントばかりではありません。せっかく働いても人間を壊す働き方では、何のための労働か、という根源的なものが問われます。

ディーセントワークというのは、放っておいて自然に実現するものではなく、労働組合の役割が重要です。このような話が今までの講師からもあったと思います。まさにそのように考えて良いと思います。

3.集団的労使関係でワークルールをつくる

このような議論の前提条件は、日本が「雇用社会」であるということです。これは第5回(5/10)の新谷講師が使われた言葉です。就業者の約90%、正確に言うと87~88%が雇用者(雇われて働く者)です。ただ統計上の問題で会社の役員も雇用者と分類されているので、中身をみると難しいところがあります。皆さんの大多数も雇われて働くと思います。民間企業が大半でしょうが、企業だけではなく、国や自治体で公務員として働くこともあるでしょう。最近で言えば、各種の公益法人やNPOなどもあります。いずれにしても日本では、雇われて働くことが圧倒的多数の働き方と言えます。

市場経済の下での営利企業は、経済学で言うと利潤の極大化を求める組織です。極大化を求めるために市場の中で競争をする、しかも現在では、この競争は一国の中だけで行われるのではなくグローバルな競争です。例えば雇われている人の賃金は企業の人件費です。これを最小限にすることで利潤の極大化を図っていく、企業がこのように考えて行動すると、従業員に生活できない賃金を支払うという非人間的な、ディーセントに反する要素が出てきます。

また、仕事の中で、いつ死んでもおかしくないような危険な場所で働かせたり、睡眠もろくに取らせず長時間にわたりバスを運転させ、事故を起こして多くの人が亡くなってしまう、こういうことを考えると、労働者には、働くためのルールが必要です。そしてこのルールは労働者にとってだけ必要かというと、そうではなく社会にとっても必要です。それを守らないと社会が被害を受けることがあります。

そうすると、労働組合の果たす役割はしっかりしたワークルールをつくることになってきます。最近、労働条件は個人で契約すればいいという意見を耳にします。働く人が就職する時に、経営者との間で何年間働きます、何時間働きます、と契約していけばいいという考え方が一つの流行になってきています。これを「個別的労使関係」と言います。しかし、ちょっと考えてもらえばわかると思いますが、個別的労使関係は非常に危ない関係です。例えば金持ちの息子がいて、就職活動で自分が就職したい企業へ行き、「僕はお金が一杯ありますから賃金はちょっとでいいです。月額12〜3万円くらいで結構です」と個別の契約を結んでしまったとします。その結果、そこで働きたい人の間で競争になり、金持ちの息子ではない人、生活するための賃金を得なければいけない人たちは、その企業に就職できないという関係が発生します。

カール・ポランニーの書いた『市場社会と人間の自由』の中の文章を紹介します。「あなたの財を市場価格より安く売れば、あなたの隣人の事業を破産させる」。つまり、隣の人を悲惨な目に合わせることによって自分が勝利していくことが、経済における市場競争なのだと、ポランニーは書いています。特に、労働に関しては、「あなたが労働者として当然のなすべき以上の労働をすることは」、すなわちこれは「あなたが当然受け取るべき賃金よりも安く受け取ることを提案するならば」という言葉に置き換えられますが、「仲間の労働条件をより悪化させる」と書いています。競争の裏側には絶えずそういうことがあるのです。

そうなると、競争に直接さらされる個別的労使関係ではなく、集団的なルールをつくらなくてはなりません。新谷講師の言葉をもう1つ紹介すると、「集団的ルールは労働組合の基本生命である」ということです。この集団的ルールでどこまで決めるかという問題はありますが、少なくとも集団的ルールがつくられ、それを基盤とした上で個別のルールがつくられるということを、ディーセントワークを実現していく第一の段階で考えておかなければなりません。

集団的ルールをつくる場は、日本の場合、各企業で組織されている労働組合と企業の間で行われる団体交渉になります。団体交渉を通じて、集団的ルールをつくっていく、これが労働組合の第一の役割です。

4.労働者を襲うリスクを共助で緩和する

労働組合の第二の役割は、「共助」です。共助には、他にも相互扶助や互助、共済などいろいろな類語がありますが、いずれも「お互いに助け合う」という意味です。競争の反対であると考えられ、連帯と言い換えても良いと思います。仲間と競争し合うのではなく、お互いに繋がり合い、自分たちの暮らしや仕事の中身を守っていくことを共助という言葉を使って表現しています。

最近はリスクという言葉がよく使われています。人生にはリスクがつきものです。病気や失業、年を取って労働能力がなくなり所得を得られなくなる、寝たきりになって介護が必要になる、あるいは死ぬということも一つのリスクです。最近では男女が結婚して子どもをつくるというのも一つのリスクととらえる考え方があります。人生の中で発生する、生活が成り立たなくなる危険な状態をリスクと表現します。

こうしたリスクに対して助け合いの装置をつくり上げてきたのが、労働組合の歴史です。初期の労働組合では、1850年代にイギリスのクラフトユニオンの事例があります。クラフトユニオンとは熟練工の労働組合です。例えば、1851年に結成された合同機械工労組は、一級や二級の機械工、旋盤工という技能程度・スキルの高い労働者を、どの企業に属するかに関係なくその職業で一定の高い熟練度を持つということだけを条件に組織しており、こういう組合をクラフトユニオンと言います。このクラフトユニオンの活動は基本的に共済活動が中心でした。例えば、怪我をした人や失業した人に、日頃組合費の中から積み立てたお金を給付していました。

組合員の生活を守るための組合費の中から失業した人に給付することは、失業者の生活保障だけではなく、もっと積極的な意味もありました。例えばある人がある企業に行って就職しようとします。このクラフトユニオンの場合、1時間当たりの賃金はいくらというルールを決めています。ところが企業の方が、「そんな高い賃金は払えない」と、組合が決めているルールよりも低い賃金を提示すると、その組合員は「はい、さようなら」と言ってその企業には就職しません。組合員である以上、自分たちでつくったワークルールを守る、しかし守るとこのように失業してしまう、それを補償することが共済の中には含まれています。このように、ワークルールと共済はある意味一体でした。

共助に関わる協同組合の話をします。ロバート・オーウェンは、イギリスにおける19世紀前半の労働運動の指導者であると同時に、協同組合の創設者でもあります。労働組合と協同組合が双子の関係であったことが分かります。いま、企業別労働組合に「仕事の中で何が一番忙しいか」と聞くと、「共済です」という答えが多くあります。例えば、「慶弔共済」といって、お祝い事や、親や子どもが不幸にして亡くなったときなどに出す給付金制度などがあります。生命保険会社や損害保険会社がやっているような給付も行っています。それから面白いのは、リスクの時だけでなく、海外旅行やレジャーなどにお金を給付する共済もあります。共済活動は、組合活動の中ではあまり目立たない活動ですが、仕事量は非常に多いのです。

助け合いは労働組合の大きな仕事です。労働組合の歴史上、最初から現在に至るまで、そう言えると思います。皆さんもご存知かもしれませんが、労働金庫や全労済という組織は、いずれも労働組合が共同で共済活動をやろうということでつくった協同組合です。

5.メンバーシップの論理の限界

(1)ワークルールと共助の大きな問題

「ワークルール」と「共助」には大きな問題があります。これらの活動の利益は、さしあたって組合員に限定されるという、メンバーシップの論理にたっています。労働組合や協同組合のもっとも重要なスローガンは、英語で言えば、 “One for all, all for one”です。賀川豊彦という人がこれに「一人は万人のために、万人は一人のために」という訳をつくりました。これは名訳なのですが、私は厳密に言うと間違いだと思います。万人であれば、すべての人ということになりますが、労働組合が活動する場合の“all”は組合員だけなのです。労働組合のワークルールや共助が素晴らしかったとしても、例えば労働協約をつくって組合員の利益を守っても、その利益は組合員の枠内に留まり、組合員以外には適用されません。共助も、組合員の中での助け合いであり、組合員の外にはその利益は及びません。

具体例として東京にあるバス会社の例を挙げます。その経営者はできるだけ人件費を減らしたい、賃金を減らしたいと考えたのですが、労働組合は雇用をしっかり守り、賃金もきちんとしたものを受け取りたいと考えていました。そこで会社は、首を切らない代わりに、定年になって退職する人が増えると、別会社をつくりました。別会社で若い人を、特にバスのドライバーに女性を採用したのです。新しくつくった会社には労働組合はなく、女性だからいいだろうという女性差別で賃金も半分にしました。元からあった会社の労働組合もそれを認めたのです。その労働組合は組合員の雇用も賃金も守ってはいますが、会社がつくった別会社にはそれは適用されない、こういうことが現実に起きました。

第8回(5/31)の佐古講師の話にあった広島電鉄労組の取り組みはその対極にあり、非正規の人たちも仲間に入れ、共通の労働条件をつくっていく話です。広島電鉄の場合には従来の正規従業員の労働条件を切り下げる問題も生じましたが、皆で仲間としてやって行こうという考え方になりました。

(2)メンバーシップの論理だけでは困ること

この事例のように、メンバーシップの論理、つまり組合員の利益を守るということだけでは困る場合があります。

一つは倫理的な意味も含めて社会正義に反します。ワークルールに関して言うと、組合員だけを守ると、東京のバス会社の例のように同じ仕事をしていても、一方は半分の賃金しか受け取れないという不公正な格差が出てきてしまいます。

共助にも問題が生じます。例えば社会保険のない団体を考えてみましょう。組合員対象の医療共済をつくると、組合員は医療保障を受けられてカバーされますが、組合員でない人はカバーされません。

日本でも非正規労働者の多くは、正規の従業員が入っている医療保険に入れないという不公正が出てきています。要するにメンバーシップの論理でいうと、ワークルールにしても共助にしても、はみ出る人、排除される人が出てきてしまうという問題が起きます。ジョン・ロールズというアメリカの哲学者が書いた『正義論』に出てくる「機会均等原理」についての説明を引用すれば、本人が一生懸命努力をしてもカバーしきれない格差や不平等は、社会的に見て不正義であると考えるべきです。組合員だけにその対象を限定するとそういうことが起きてしまいます。

すると、今度は組合員にもそれが跳ね返って悪い影響が出てきます。現実にタクシーやトラックの運転手にそのようなことが起きています。トラックの場合、規制緩和により企業の参入が自由になった結果、ドライバーの中に非常に低い労働条件が出てきて、それにより大手企業の労働組合の組合員の労働条件も悪化しています。

もう1つ重要なことは、ルールをつくっても、社会的な条件が整っていないとうまく機能しないということです。例えば大手企業で、雇用や昇進の機会を男女平等にしました。それでも実際には男女格差・不平等はなくなりませんでした。総合職と一般職という二重の採用制度が1990年代前半まで幅を利かせていたのですが、総合職として入った女性が、結婚して子どもができるとどんどん辞めてしまう事態が起きました。形やルールはまったく平等です。しかし、私が調査した企業では、ルールを利用して働き続けるためには、保育のシステムが整備されていて、残業についてもしっかりと規制されていないと、総合職の女性は辞めてしまう傾向がありました。これは日本の特徴で、先進各国では、高学歴女性の方が辞めずに働くというのが普通です。ところが日本では、高学歴女性の方が離職率が高いという、先進国としては変な形態が生まれています。企業の中でルールをつくっても、社会的制度が整備されていなければ、このルールは有効に機能しません。

6.メンバーシップの限界を克服するために

そこで、メンバーシップの限界を克服するにはどうするかということになります。

まずは組織化です。労働組合の組織をどんどん拡大していく、これが一つの方法です。これは第4回(4/26)の黒川講師、水谷講師の「労働組合をつくる」の話の中にありました。

もう1つは、企業や産別でつくられた労働協約を拡張し、他の企業にも適用するという方法です。これはドイツやフランスで実施されていて、フランスの労働組合の組織率は7%程度ですが、労働協約の適用率は60〜80%と、非常に広く適用されています。日本では、労働組合法に労働協約の拡張規定はありますが、実際には拡張適用はほとんど行われておらず、労働協約の適用率は労働組合の組織率とほぼ同じ水準です。

メンバーシップの限界を克服する第三の領域は、制度・政策活動の展開です。これは非常に重要です。これについては、「労働組合の求める政策とめざす社会」をテーマとした、第11回(6/21)の南雲講師と逢見講師、第12回(6/28)の安永講師、第13回(7/5)の井上講師から話がありました。

労働組合には三つの活動分野があります。1つには、ワークルールを団体交渉によってつくることです。2つには、労働組合の中でお互いに助け合う組織をつくること、共助です。そして3つには、ワークルールと共助の限界を克服するために、制度・政策の実現という第三の領域で活動することです。

7.労働条件をすべての労働者に広げるための制度・政策活動

(1)ワークルールを外に広げる

せっかく個別企業の中でルールを決めても、競争企業が同じルールを採用しなければ労働条件は競争を通じて低下していきます。そうなると、最低限のルールは法律という形ですべての労働者に強制していくことが必要です。例えばこうした法律をつくる、これが制度・政策活動です。

最初にできた労働基準のルールは、1847年に10時間労働制を定めたイギリスの工場法です。それに至るまでには非常に長い運動の歴史がありました。アメリカの8時間労働制も、非常に長い歴史で勝ち取られたものです。すべての労働者に適用される法的基準をつくるには、労働運動が積極的な役割を果たさなければいけないことを物語っています。

なお、気をつけなければいけないことは、こういう活動でつくられた、例えば労働基準法や最低賃金法は、正に最低基準であるということです。個別企業のルールは、法が定めた最低基準を満たせばよいということには決してなりません。労働基準法第1条は、「労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」と定めています。ディーセントワークという言葉は20世紀の終わりごろから国際的に流行しましたが、その中身は労働基準法第1条で非常にはっきりと打ち出されています。ただし、実際にその通りになっているかという問題はあります。第1条の2項は、「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」と定めています。

次は最低賃金法です。これも賃金の最低基準を定めています。地域的に決められたものを地域別最低賃金といい、最低賃金審議会では、毎年1円のアップをめぐり非常に激しい労使の議論が行われています。

こうした制度・政策は個別のワークルールと非常に強い関係があります。第13回(7/5)の井上講師が話したと思いますが、現在は育児・介護休業制度があります。その出発点は、法律ができる30年も前の1962年に、当時の電電公社(今のNTT)の労働組合、全電通労組(現在のNTT労組)が経営者に要求し、育児休業の労働協約をつくりました。これがまず公立学校教員に普及して、その後に法律が成立し全労働者に適用されていきました。最初は労働組合のある個別企業のワークルールから始まり、その後、労働協約の対象となる労働者だけではなく、広く一般に適用されるべきということから、育児・介護休業法に発展していった歴史の中に、個別のワークルールと制度・政策との関係が如実に示されています。

このように労働組合が個別に取り組んだ経験が制度に広がった例は、他にもたくさんあります。例えば、全鉱という、金属鉱山の労働組合が取り組んだ塵肺あるいは珪肺という職業病対策があります。これらの病気にかかった鉱山労働者の補償制度をつくれと労働組合が企業に要求し、この取り組みがその後制度・政策闘争に発展して、「珪肺法」という法律になりました。

(2)共助を外に広げる

ワークルールをメンバーシップの外に広げる活動とともに、共助を外に広げていく活動があります。それは社会保険制度です。社会保険は、もともとは共助の仕組みです。それをすべての人が加入して保険料を支払うという、強制措置を持った法律、条件に適合する労働者が加入する制度をつくり上げました。

雇用保険も同じです。雇用保険も最初は失業保険でした。この不十分さを改正していくために活動したのが、1960年代初めの炭鉱労働者の組合、炭労でした。炭労は、職業訓練期間中も給付が受けられるよう求めてきました。2012年にようやく求職者支援制度ができましたが、これは労働組合が非常に長い間活動をしてきたことの成果です。この制度では、雇用保険に入れない労働者も、職業訓練を受けることを条件に求職者手当を受け取ることができるようになりました。また、雇用保険制度の中には、雇用調整助成金制度があります。これは、企業が不況で労働者を休業させる時に、労働基準法で定めた60%の賃金を払わなければなりませんが、それを助成することで解雇しなくても済むようにする制度です。この制度も、全繊同盟(ゼンセン同盟、現在のUAゼンセン)が1970年代初めの繊維不況の時期にそれを実現したことが、雇用保険制度の中に反映されていったという、共助を広げた活動の具体例です。

8.多段階のソーシャル・セーフティネット

労働組合の制度・政策活動の中に問題がないわけではありません。しかし、全体としては雇用のセーフティネットをつくり、組合員の枠外に社会制度として実現させていったことは、労働組合の活動の成果だったと言えます。

その成果には2つの側面がありました。1つは直接労働に関わる規制です。例えば解雇規制で、これは判例として定着しました。簡単に首を切ってはいけないということで、整理解雇については、整理解雇の必要性、解雇回避の努力、人選の合理性、手続の妥当性(労働組合などとの説明・協議など)の4つの条件を満たさなければいけません。これらの要件が法律の中に書き込まれているかというと、十分ではありません。しかし、労働契約法16条に、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と書き込まれ、運動の成果が反映されています。また、労働基準法には労働時間の原則は1日8時間、1週間は40時間までと定めてあります。最低賃金については、毎年それぞれの地域で、労働組合のメンバーが入った審議会で決定します。このように解雇規制や労働諸条件のミニマム規制を行うというのがひとつの側面です。

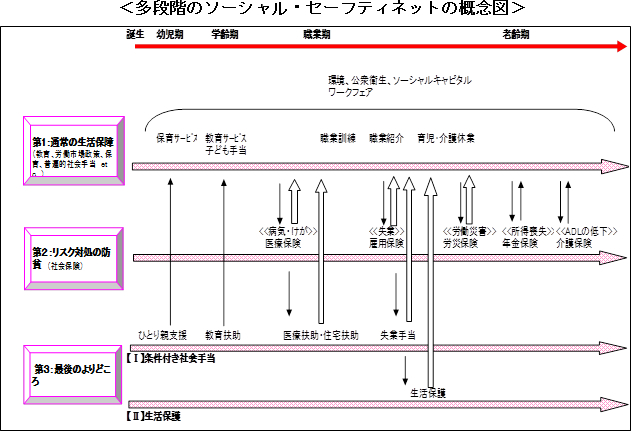

もう1つの側面は、生活の社会的保障のミニマム規制を行うというものです。これは「多段階のソーシャル・セーフティネット」と言います。こういう多段階の福祉ミニマムを準備している国、社会というものが「福祉国家」です。したがって、労働組合は福祉国家の推進者として活動してきたとも言えます。

多段階のソーシャル・セーフティネットとはどういうものかを、図で見てみましょう。例えば、病気になった時にどうするか、一番上の段階では、日常的に病気にならないような仕組みをいろいろな形でつくります。いよいよ、病気になった時にはどうするかというと、医療保険制度です。保険でもカバーできない時には、生活保護の医療扶助で給付する。これが多段階のセーフティネットです。

この図の特徴は上向きの矢印を持ってくるところです。つまり、労働組合は働くということを軸にして、こういうセーフティネットを整えていくべきだと考えています。

図の下から2番目のところに、「条件付き社会手当」という言葉が出てきます。これは、日本で実際にできているものはほとんどありません。強いて言えば、民主党政権時代に、子ども手当や高等学校の授業料の無償化、求職者手当など、部分的に入ってきましたが、日本ではこの部分が弱いため、生活が行き詰まると直ちに生活保護を受けなければいけないという問題があります。

9.ボトムアップは労組の重要な役割

労働組合は制度・政策の活動を通じて、民主主義を深化させようとしてきました。民主主義がなければ労働運動は著しく制約されます。労働組合は、議会制民主主義を確立し、労働者の意見を代表する人材を議会に送る、政権交代を実現する、普通の人びとが政策の意思決定に参加する、こういったことを進めてきました。

労働組合には、昔果たしてきた、また今も果たしている役割が3つあることをお話ししてきました。1つはワークルールをつくる、2つには共助の仕組みをつくる、この中にはソーシャルキャピタル機能といって、人々が孤独にならない仕組みも含まれなければなりません。そして、3つには、ワークルールと共助をもとに制度・政策をつくるという役割です。

そして、これらの活動全体を通じて、経済と社会を「ボトムアップ」する、底上げをしていくことが重要です。上から引っ張って、ある人々だけが高い水準の所得や生活を得るのではなく、社会の一番下の支えを引き上げることによって社会全体の成長を支える、労働組合の活動としては、そうした下支えが重要な役割です。

以 上

| ▲ページトップへ |