2024年度「働くということ-現代の労働組合」

■第6回■

労働諸条件の維持・向上に向けた取り組み-賃金決定における取り組みを中心に-

1.はじめに

皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきましたCKD労働組合で事務局長をしております、上野と申します。

資料には、「JAM CKD労働組合」と書いてあります。JAMというのは産業別労働組合の名前で、私たちCKD労働組合はJAMの一員になっています。さらにまたJAMという産業別労働組合が加盟しているのが今回の寄付講座を実施している「連合」(日本労働組合総連合会)でございます。

JAMというのは、金属機械産業や中小ものづくり産業の企業が集っている組織です。本日は先ほどご紹介いただきました労働組合の活動の中でも重要な取り組みである賃金についてご説明させていただきます。

2.自己紹介

はじめに私の自己紹介ですけれども、生まれは愛知県で、富山県の大学で当時の工学部機械システム工学専攻科を卒業しまして、2004年にCKD株式会社に入社しました。総合職で技術部に配属されて、機械部品の設計を行っていました。

入社5年目の頃に、先ほどご紹介したCKD労働組合の上部団体であるJAMの組織の中にJAM東海という地域別組織があるのですが、そのJAM東海で、「東海With」というJAMに加盟する女性組合員が集まる女性協議会が結成され、その発足メンバーとして当時のCKD労働組合の支部長に声をかけていただいて、初めて組合活動がスタートしました。

最初は一女性組合員で、それまで他の会社の人と会うことはほとんどなかったので、そういった新しい出会いの方たちと一緒にお互いの会社を色々と話し合って、気軽に楽しく活動をしていましたが、より深く労働組合のことや会社のことを知るうちに、どんどんはまっていって、入社11年目の頃にCKD労働組合としては初めての女性支部書記長となりました。その後支部長を務めて、今から4年弱前に会社の業務であった技術部を離れて労働組合の専従の事務局長に就任しました。

今私はCKD株式会社からお給料をもらっているのですけれども、そのもらった金額は全て組合員の皆さんが払っていただいている組合費で全部補填して会社に返しています。なので、私の給料は組合員の組合費から出していただいているということになります。

会社の業務を離れるということはかなり悩んだけれども、10年以上、労働組合と会社の業務の両方を行っている中で、労働組合ではたくさんの出会いがあって、自分の生き方を決めるヒントを常に得られることや、普通に会社業務だけやっていたらまず関わらなかったであろうことにチャレンジできたり、またその成果を実感することができました。およそ40年近くある会社員生活の中で、その一定期間を労働組合に専念することも、自分にとっては大きなプラスになるだろうと思い、この専従事務局長を選択いたしました。

その後Withの活動で出会った大先輩である現在の連合の芳野会長からお声かけをいただいて、JAMの副会長を務めることになりました。現在皆さんの前でお話しする貴重な機会をいただいたのも、この副会長という役を務めることになったからです。

今年はCKD入社21年目なので、勤続20年のご褒美である連続6日間、土日を挟んで10日間のリフレッシュ休暇というのを取れるので、どこへ旅行に行こうかなと楽しみにしております。

労働組合に入って私自身が衝撃を受けたことや、変わったこと、行動したことをそれぞれ3点挙げましたが、本日は時間の関係上飛ばします。もし最後にお時間があったら質問等でお話できればと思います。

3.CKD株式会社の紹介

CKD株式会社のご紹介です。つい先日決算発表をしたばかりなので、昨年のデータですけれどもご了承ください。

CKD株式会社は、本社が愛知県の小牧市にある従業員2,400人弱の企業です。私が最初に配属されたのは小牧工場で、現在私がいるのが小牧工場の敷地内にある労働組合の事務所です。

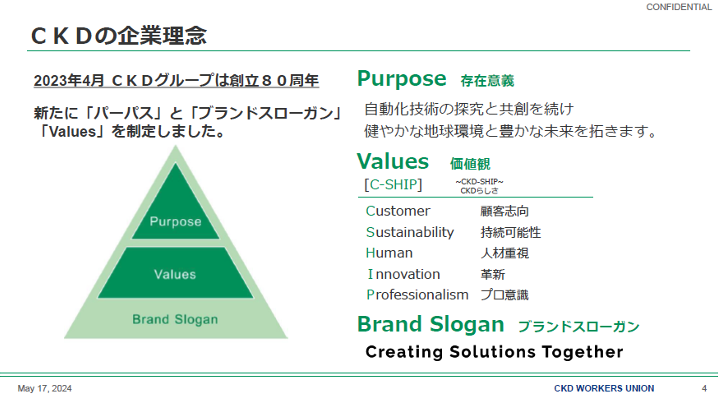

会社の企業理念です。CKDは2023年の4月に創業80周年を迎えて、その際に新たに「パーパス」「ブランドスローガン」「Values」というのを制定しました。企業は結構企業理念を作っているのですけれども、最近はこの「パーパス」というのをどこの企業も導入していましてCKDも企業理念をこういった内容に変えております。社員全員がこの会社の思いを共有できるように社内ホームページや社内報に掲載されて周知されています。

図表1 CKDの企業理念

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

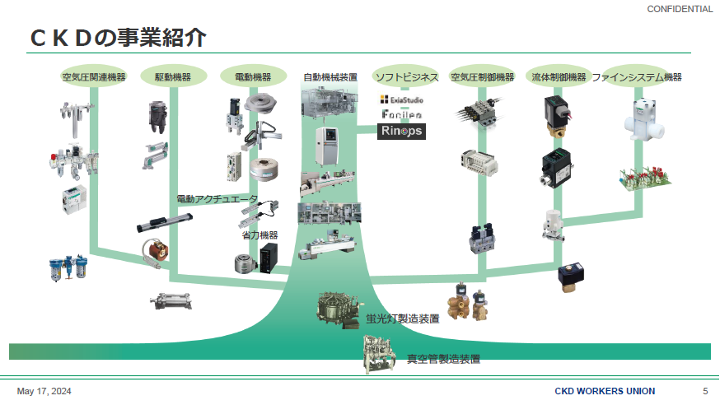

続いてCKDの事業のご紹介です。大きく自動機械装置を作る自動機械部門と、その装置に使われる部品を作る機器部門からなります。

ちょうど真ん中にあるのが自動機械装置ですけれども、薬品包装機、皆さんがお薬を飲むときに錠剤とかもあると思うのですが、あのお薬を中に入れてアルミでシートするという装置を作っています。あと食品包装機もメインの機種となっています。ちょっと昔なのですが、蛍光灯製造装置というのがあって、今だいぶLEDに変わってきていますけれども、昔は蛍光灯が多かったかと思います。この蛍光灯を作る装置も作っていまして、特にノートパソコンやテレビなどの液晶のバックライトがこの蛍光灯だった時代があり、その時には非常に大きな売上となっていました。

機器部門では空気圧で動かす駆動機器(アクチュエータ)を作っています。機器を動作させるため、エアの力を使って物を動かすのですが、そのエアの質ですとか圧力を調整する機器ですとか、バルブなどエアを制御する、エアを出したり止めたりというその制御する機器を作る技術を持っていまして、それを活かして、エアだけでなくてジュースなどの液体を出したり止めたりというようなものだったり、半導体製造装置などでは、有害というか危ない薬液とかを使うのですが、そういったものにも対応できるバルブの機器の生産も行っています。最近の工場は、エアもエネルギーなので、エアよりも電動化というのが主流となってきています。電動機器製品も取り揃えておりまして、お客様のニーズに対応をしています。実際、機器部門の方がCKD以外にもたくさんのお客様がおりますので、事業規模的には自動機よりも機器の方が大きいです。特に先ほど言った半導体関係の機器を生産しているファインシステム機器はCKDの売上の中でも大きな柱となっています。

図表2 CKDの事業紹介

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

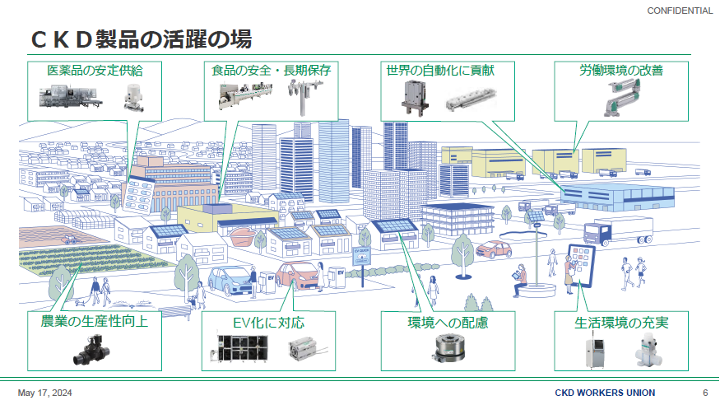

CKDの商品は多種多様で活躍の場も様々です。製造装置の中の部品なので、おそらく学生の皆さんが目にすることはほとんどないと思いますが、皆さんが手に取る商品を作る過程でCKDが使われることは少なくないです。学生の皆さんが手にするというと、コンビニでお惣菜やお菓子などが最近長期間保存できるようになっていますが、あれはいろんな手法があり、その一つに包装の内部に空気ではなく窒素を入れることで食品の酸化を防止して劣化を防ぐことができます。CKDでは先ほど言った食品包装機だけではなく、この窒素を生成する機器も製造していてフードロス削減に貢献をしています。

また、図表3の一番右のところにある労働環境の改善というところの装置なのですが、パワフルアームと言いまして、助力装置ですね。重たいものを持ったりする時に、クレーンとか使うと当然に人は触らないでクレーンをボタンで操作するというようなものになるかと思うのですけれども、この助力装置は物がつながっていて、その助力装置自体を人が手で動かしてものを移動させるというような形で、非常に自由度のある機器ですね。女性が働く場所ですとか、高齢者が働く場所はもちろん、重たいものを移動させる時というのは、大人の男性であっても非常に腰とかに負担がかかりますので、こういった装置というのも作って販売をしています。

図表3 CKD製品の活躍の場

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

CKDの国内生産拠点のご紹介です。愛知県小牧市に本社がございます。本社工場があるのですけれども、そこに託児所を作って社員のお子さんやお孫さんもこちらでお預かりをしてお仕事をしていただくというようなこともしています。次が犬山工場、また春日井工場があります。愛知県に3工場ありまして、あと三重県の四日市に四日市工場があります。それと宮城県にある東北工場と、今年4月に竣工しました石川県の北陸工場と合わせて6つの生産工場があります。その他関連会社や、海外にも工場があるので興味のある方はホームページ等でご参照いただければと思います。

4.CKD労働組合の紹介

ここからはCKD労働組合のご紹介をします。

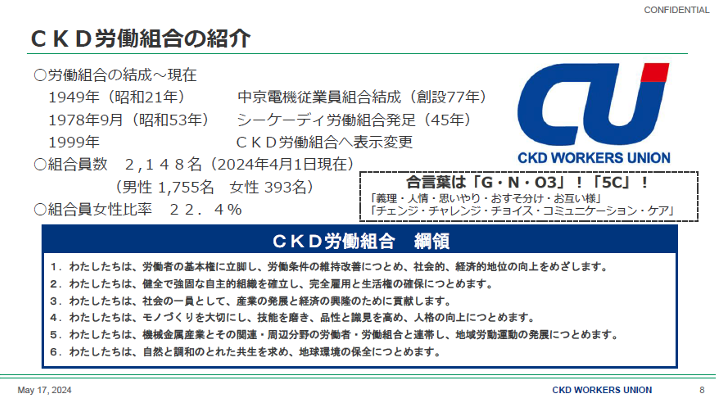

CKD労働組合の結成は1949年で当時は中京電気労働組合でした。1978年に社名の変更に合わせてシーケーディ労働組合となりましたが、今のCKDの社名というのは、この中京電気の頭文字を取った名前となっています。現在の組合員数はおよそ2,150名で、7月になれば2024年度の新入社員も加わって2,200名を超える予定でいます。

CKD労働組合の綱領はこちらに記載してあるのですけれども、結成当時のものです。今読んでも色褪せることのない内容だなとも思いますし、今後も大切に守っていきたいと思います。そして、この右側にある「G・N・O3」!「5C」!というのが、現在のCKD労働組合の木戸委員長の思いのこもった労働組合の合言葉でして、「G・N・O3」というのは、義理と人情と思いやり、お裾分け、お互い様、の頭文字を取っています。初めて聞いた時は、すごく古臭い合言葉だなと思ったのですが、労働運動を続けていくと、この今の時代だからこそ、大事だなと感じる場面がたくさんありまして、この5Cの「チェンジ、チャレンジ、チョイス、コミュニケーション、ケア」と合わせて常に心がけていきたい合言葉となっています。

図表4 CKD労働組合の紹介

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

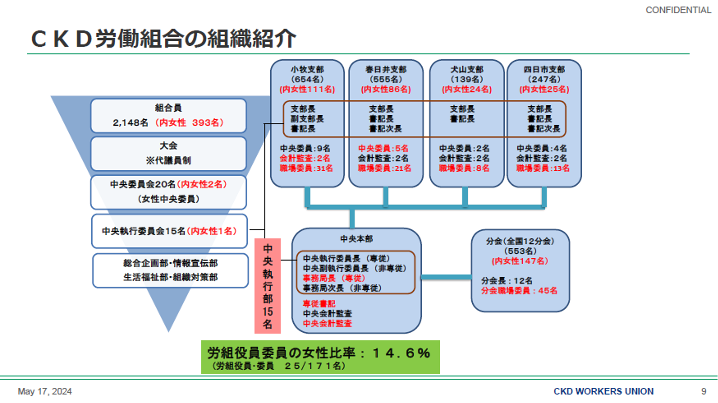

では続いてCKDには先ほどご紹介した愛知県の3工場と三重県四日市に工場があるのですけれども、労働組合はそれぞれの工場を支部というふうに呼んで支部制を取っています。会社紹介でも記載がありましたが、従業員の女性比率は16%で、組合員の女性比率が22%なので、ということは管理職は組合員ではないので、組合員の女性比率の方が高いということで、管理職に女性が少ないということがわかります。その中で労働組合の役員の女性比率は14.6%であり、ここに示してあるのが赤字の役職名のところには女性がいるのですけれども、まだまだ女性参画は道半ばであり、今後の重要な課題であるというふうに考えています。

図表5 CKD労組組合の組織

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

労働組合には3つの機能があります。その1つ目が要求機能です。自社の労働条件だけでなく、企業経営についても組合員の意見をもとに、労働組合としての考えをまとめて、会社に改善や新たな導入を要求します。また会社や労働組合だけでは解決できないような国の社会保険制度や法律に関する内容というのは、JAMの中にも組織内議員と言われる労働組合出身の国会議員や地方議員がいらっしゃいますので、そういった方を通じて改善を求めます。

2つ目はチェック機能です。政策や制度が正しく運用されているか、職場で問題が発生していないかを、日頃から組合員とコミュニケーションを取りながら実態を把握しています。

3つ目は共済機能です。共に働く仲間のもしもに備えて、みんなで少しずつお金を出し合って運営している共済会ですとか、JAM共済などがあります。CKD共済会からは社員が病気で働けなくなった時や、社員の冠婚葬祭の時にお見舞い金やお祝い金が支払われます。JAM共済は組合員のための保険ですけれども、CKD労働組合では、先ほどお話した組合費の一部を使ってこの共済金に充ててJAM共済に団体加入をしています。

5.労働組合における要求機能

CKD労働組合における社内の要求機能について、詳しく説明していきます。要求する項目としては、賃金、一時金、労働条件の大きく3つがあります。毎年2月から3月頃に多くの企業で一斉に行われる「春闘」、よくテレビでも春闘と言われると思うのですけども、CKD労働組合ではこの「闘う」という字を使うと会社とガチンコで何かやっているというイメージが出てしまうので、そういうわけではなく、会社と一緒に議論をしながら良い方向に進む、そういった取り組みを行っているので、CKD労働組合では「春の取り組み(春取)」として賃金改定と夏季一時金、労働条件を同時に要求しています。また年末一時金は10月から11月ごろに上期の業績に合わせて再び交渉をしています。

一時金は労働組合用語で、たぶんテレビなどでもあまり一時金という言葉を聞かないかと思います。会社としては業績に対する褒賞として支給しますよという意味で、賞与という呼び方をするのですけれども、労働組合では月々の賃金の一部であるという考え方から、一時金と呼びます。そのため、業績が悪かったから賞与は出せないというようなものではなくて、組合員の生活を守るために、最低限の一時金を支給するべきだということで求めています。

続いて労働条件については、都度交渉を行って、場合によっては改定も行っていきます。

賃金決定には、執行部の独断やトップダウンで決めることはなく、中央執行部から要求案を提案して、決議機関である中央委員会の採決で賛成されたものを要求とします。中央委員会で決定した内容は、職場集会を経てすべての組合員に周知して意見集約を行います。組合員に賛成されない要求や政策というのは中央委員会で否決されてしまうので、労働組合では常にボトムアップの進め方となります。

賃金や労働条件は会社によって様々なので、特に公開もあまりしないので、皆さんが目にすることはほとんどないと思いますが、唯一目にすることがあるなと思うのは、ホームページに記載されている採用情報ですね。ここに一番載ってるんじゃないかなと思います。

昨今の人手不足を受けて各企業がこぞって初任給の引き上げを行っていますが、初任給の引き上げに伴って在籍している社員の賃金も上げないと、新入社員の方が賃金が高いということになりかねないので、労働組合としては初任給の引き上げも、賃上げとして要求をしています。

その他、基本給以外にも個人の生活状況に合わせて、家族や住まいに対する諸手当もあり、組合員の生活を守るために、各種手当に対する要求も行っています。また日本人の長時間労働の問題が度々報道されていますが、CKD労働組合としても、総実労働時間削減に向けた取り組みとして、年間休日の増日や有給休暇取得促進に努めています。

6.CKDの人事制度

個人の賃金を決定する人事制度についてご説明します。これはあくまでCKDの人事制度ですけれども、CKDは2008年にそれまで行っていた職能資格制度から役目役割に応じた役割等級制度を導入しました。自分の職群ですとか、等級に応じて求められた役割だとか責任が設定されており、一つ上の仕事ができるようになったら昇格昇給します。

CKDの非管理職である組合員、私も組合員ですけども、組合員の等級制度には5つの職群と7つの等級があります。多分、総合職とか一般職とかよくお聞きになると思いますけれども、総合職は営業や技術、スタッフ業務の中でコアな業務を担当して、将来マネージャーなど基幹職をめざすコースで、だいたい大卒の新入社員の多くが総合職になります。総合職の中でも特定の技術に特化した人材というのが専門職になります。そしてAI・IoT・DXに関するような高いスキルと業務経験を持った高度なIT人材は高度専門職となります。

技能職は製造や加工、検査等の習熟期間が長い技能業務を担当していて、主に生産拠点での勤務となります。

一般職は一般事務や、営業・技術の支援業務、または技能職業務や間接部門の業務のうちで習熟期間が短い単純作業ですとか簡単な作業の業務に携わっていて、基本的に自宅から通勤が可能な人になります。

ここから賃金の内容を説明していきますが、私たちの賃金はまず大きく所定内賃金と所定外賃金の2つに分かれます。

所定外賃金というのは、1日8時間、週40時間を超える労働には労働基準法で割増賃金を支払わなければいけないと決まっておりますので、その分ですね。いわゆる残業代です。この残業代は時間外手当と呼びますが、所定外賃金に含まれます。また業務ができなくなってしまった時の休業手当なども所定外賃金の一部となります。当然時間外は毎月の仕事量で変化してしまうので、ゼロの時もあれば、数万円の時もある、とても不安定な賃金です。

所定内賃金には基準内賃金と基準外賃金というのがありまして、基準内賃金は基本給と言われます。先ほど募集要項で見せた初任給、あれは基本給ですね。他の手当とかは一切入っていない基本給ということです。毎年4月の昇給でこの基本給が上がっていくのですけれども、そのうちの本人給というのがあって、本人給は年齢に応じて支給されるもので、俗に年齢給とも言われますが、特に若手の人にこの部分を多く配分して、どんどん仕事を吸収して成長していく若い世代は一律で賃金が上がるような仕組みになっています。

そして先ほど説明したように等級が例えば2級から3級に上がったり、3級から4級に上がった時に支給されるのが役割給です。

資格給というのは、評価に基づいて支給されるものです。習熟給は一定年齢に到達したものづくり技術を磨いた技能職や事務のスキルを習得した一般職の方に支給されます。なので基本給とは、初任給から本人給と役割給と資格給と、職群によっては習熟給をどんどん毎年積み上げて給料が上がっていくようなシステムになっています。

一方基準外賃金というのは〇〇手当というようなもので、属人的手当も含まれます。属人的手当というのは、その人の働き方には直接関係なく、例えば家族構成によって支払われる家族手当などです。日本の企業は社員の生活も賃金の計算の中に盛り込んでいて、社員の家族の生活を守るということも賃上げの目的としているので、労働組合としても、こういった属人的手当も要求をしてきました。ただ、今は多様な働き方が広がり、お子さんがいらっしゃらない方もいますし、ご結婚されない方もいます。いろんな方がいらっしゃる多様な働き方の観点や、同一労働同一賃金の観点からすると、同じように働いているのに賃金が違うというような属人的手当をなくして、基本給の中に組み込んでいくという会社も増えています。

また、その他の手当としては、家賃住宅補給金など、様々な手当があります。

7.春闘

これまで現状のCKDの制度というのをご紹介してきましたが、ここからは本日のテーマである賃金をメインとした労働諸条件の維持向上に向けた取り組みのご説明をさせていただきます。

労働組合における最も重要な取り組みと言えるのがこの春闘、春季生活闘争です。企業ごとに賃金も労働条件もバラバラですし、業績や企業状況というのも様々なので、同じ日本国内で働く者の労働の対価である賃金を全国の労働組合が一斉に要求することで、相場を形成して波及をさせます。なので、うちは中小企業だからとか、今期は業績が悪いからと言って、継続的な賃上げをしていないでいるといつのまにか他社との賃金の差が広がってしまって取り残されてしまうということになるかもしれません。われわれJAMにはこうした中小企業の労働組合が多く加盟しており、全国にいるオルガナイザーと言われるJAMの職員が、労働組合の役員と一緒になって会社ごとの課題を明確にして要求を組み立て、交渉を行っています。会社にとっては労働組合というのは口うるさい存在なのかもしれませんが、会社の永続的な発展のために、そこで働く者を守ることにつながる、重要な取り組みであると言えます。

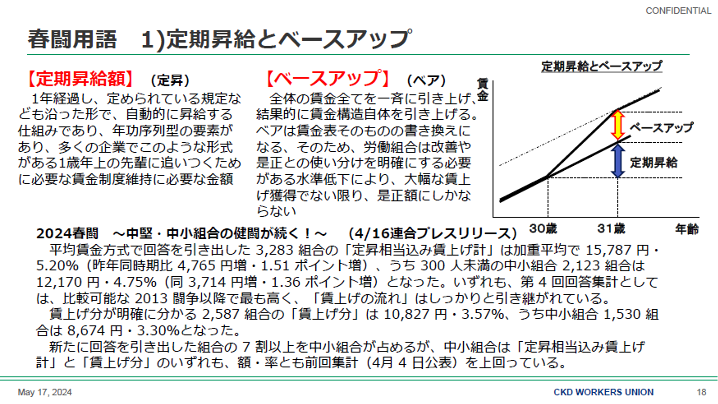

春闘の話題でよく聞くのが定期昇給やベースアップ(ベア)です。定期昇給とは1年で1歳年上の先輩に追いつく賃金です。先ほどCKDの賃金体系で説明した本人給ですね。毎年、一定の金額を設定しているのですけれども、必ずその分上がるというのが本人給はこの定昇の一部になります。

よくテレビのインタビューなどでサラリーマンが賃金が上がらないと言っていますが、一定の年齢までは一定額の昇給をする制度をとっているので、定期昇給が確保されていれば賃金は上がる仕組みとなっています。多くの企業がこういった制度をとっています。

定期昇給は年齢とともに一定の角度で上がる仕組みですけれども、春闘で要求するよく聞くベースアップはその角度をそのままに、ベースを一律に一気に引き上げることです。先ほどいろんな賃金制度をご紹介したのですけれども、その賃金制度によって、ある程度の角度で、皆さんもそうですけど、年取ってきた時どんどん賃金がこういう角度で上がっていくよっていうのがあったときに全員に一律で1万円とか2万円とかって上げると当然傾きは制度を変えてないので、そのままで金額ベースだけが上がるというような形になるので、これをベースアップという表現をしています。

資料の下のところに2024春闘における連合のプレスリリースの抜粋を乗せているのですが、この中で「定期昇給相当分込み賃上げ計」の平均が報告されています。今春闘では300人未満の中小企業でも1万2千円を超える賃上げが実現したことがわかります。また、2段落目に記載されているように「賃上げ分が明確に分かる」と書いてあるのですけれども、定期昇給の賃金制度ですとか、それが確立されていない会社も、実際は結構あります。あと社員の賃金が労働組合に開示されてなかったりして、定期昇給額というのが明確になってない企業があります。CKDはさっき言ったように賃金制度が出ているので、定昇分がこれだけでベースアップというか、賃金改善分はこれだけですっていうふうには分かるという仕組みになっています。

図表6 定期昇給とベースアップ

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

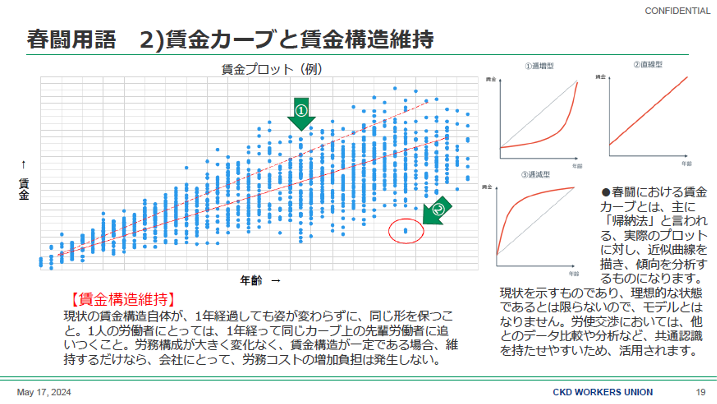

賃金カーブは横軸に年齢と縦軸に金額を、社員全員の賃金をプロットした図を指します。なので、大体この図で行くと、左端が18歳で、右端が59歳なので、ざっくり20代、30代、40代、50代でこの丸1個ずつが1人1人の社員の賃金と年齢になっています。これを賃金プロット図というのですが、これを使って、この中に赤い線で2つ近似曲線を引いているのですけども、この曲線を賃金カーブと言います。会社の賃金制度によって、当然ですけど、この賃金カーブは企業ごとに様々で、毎年一定額を昇給するような直線型って言われるやつですね、この表は例なのでイメージも直線型に近いかと思いますが、こういう直線的な形をしているものもあれば、若いうちは低く抑えて徐々に増加する逓増型というのもあります。逆に若いうちに早く立ち上げて高年齢層になると増加額が少なくなる逓減型があります。

CKDでもそうなのですが、最近では若い人のモチベーションアップや人材確保の観点から、この最初に立ち上げる逓減型というのが多くなりつつあります。生涯年収で見たらこっちの方が多いのでいいかなとも思うかもしれないですが、昔は逓増型で若いうちは我慢して我慢して働いて、年を取ったらたくさんお金が貰えるというようなイメージかなと思います。

先ほどお話ししたように、最近では人材確保の観点から初任給の引き上げが行われていて、賃上げがないまま初任給だけがどんどん引き上がっていくと、だんだんこのカーブがフラットになっていきます。そうすると、中堅社員と若手の社員の賃金の差というのがなくなっていくので、中堅社員でモチベーションが下がるというような課題も出てきています。

続いて賃金構造維持とは、賃上げがないままで、こうした会社独自の賃金カーブを同じ形で維持することです。新入社員も入ってきますが、同じように定年退職していく人もいるので、その原資というのはほぼ一定で増減はないのです。だからこの賃金構造維持は基本的にはずっと維持されるべきものなのですね。しかし、業績悪化によって定期昇給とか賃金構造維持を確保できない状態になると1年経ったのに、1年年上の先輩の賃金に追いつかなくて、賃下げというようなことになります。

また賃金プロットを見ると、賃金制度が確立されていたとしても、個々の賃金に格差や歪みが生じていることも明らかになります。図中の①の矢印のところ、ここの部分は前後の年代よりもやや下がっていますよね。これが何の理由によってこういうことになったかをちゃんと分析をする必要があります。例えばこの時に業績が悪くて初任給を下げた時だった、そしてその後何もしなかったから、そこの年代の人だけが下がってしまって、逆転が起きているというようなこともあるので、そこも調べていきます。あとこの②のところです。今この図は性別分けしてないのでわからないのですが、実際は当然性別もわかるようなプロットにすることもできます。例えば、この②の人が女性だった場合、CKDにもあったのですが、例えば20代で1人目のお子さんを出産して休業に入りました、すると自分の考課のランクというのが下がってしまう。次に復帰して、また一生懸命働いて考課ランクをちょこちょこ貯めてきたのに、今度2人目を出産して休業したらまた下がってしまうというようなことがあって、それで考課ランクが積み上がらないので昇格しなかったという女性もいらっしゃいます。なのでCKDではそういうことにならないように休業から復帰した時はその休業前の考課ランクを維持するような制度も取り入れています。こうした制度が入る前の最初の時、実際お子さんを産んで仕事と家庭を両立している時の女性からすると、同じ仕事をずっとやってて、賃金が低くてもまあいいかと納得した上でやっているかもしれないですが、実際何年も経って50代になった時にふと見たら、同年代とこれだけ賃金の差がついているとなると、とても不満になりますし、課題を生みました。そういうことを解消するということも、労働組合の活動です。

日本では自分の賃金を他人に話さない傾向があるので、こうした実態というのは見逃されがちなのですが、JAMでは加盟組織の賃金プロットに力を入れていて、各労働組合にデータを提出してもらって作成しているので、同じものづくり産業で働く仲間の年齢別の賃金を規模別とか業種別で把握していて、ポイント別で賃金水準の向上に取り組んでいます。

図表7 賃金カーブと賃金構造維持

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

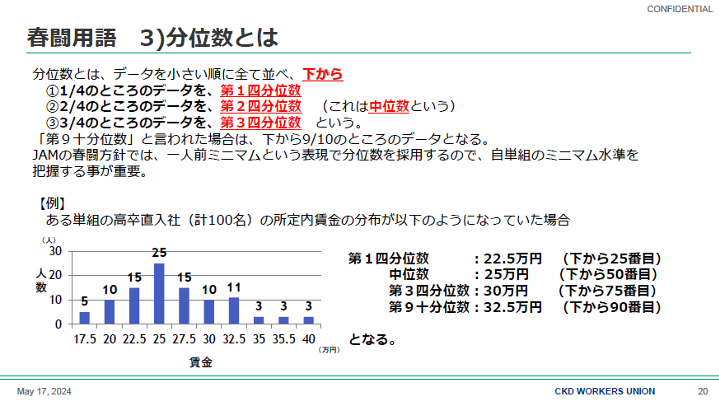

賃金プロットを分析していく中で、その基準となる金額を示すために使用するのが分位数というものです。これからお話する中にも出てくるので、ここで少しだけご説明します。第1四分位数とは賃金データの金額順に並べた時に下から1/4番目の人の賃金です。同じく第2四分位数というのは中位数とも言って、そのデータの中で真ん中の人の賃金で、これは計算値である平均値とは違って実在する人の賃金となります。平均値だと極端に高い人や極端に低い人の金額に影響を受けてしまうのですが、この分位数でいけば、必ず、何番目の人というような形で賃金を見ることができます。

図表8 分位数とは

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

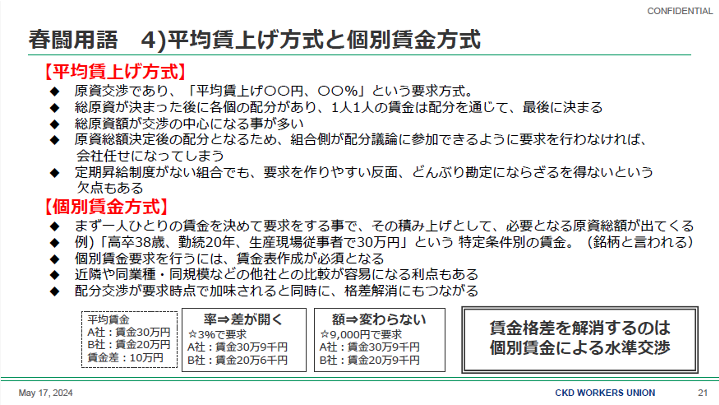

賃金の要求方式として平均賃上げ方式と個別賃金方式があります。平均値上げ方式は一人平均何円とか何パーセントで要求して、その賃上げに必要な総原資を交渉します。一目でいくら上がるという要求内容がわかりやすいので、結果も明確なのですけれども、総原資の交渉だけで終わってしまうと、獲得した賃上げの原資をどのように配分するかが会社任せになってしまうことがあります。賃金カーブの是正でさっき言ったような問題などを解決するために使いたいのに、それができない可能性があります。

一方個別賃金要求はターゲットとする職種ですとか、年代、個人の賃金を決めて、そこを上げるために必要な原資を積み上げて総原資として交渉します。個別賃金要求には、先ほど賃金のプロットを作成して、全社員の賃金を把握した上で、目標とする賃金水準に到達するように改善するので、総原資次第で、すぐに結果を出すことは難しいかもしれないですが、継続して行うことで、将来的には理想な賃金カーブを構築することができます。JAMでは賃金プロットを活用した個別賃金要求を重視しており、同じ賃上げでも中小・大企業で格差が広がるような率よりも額、額よりも水準ということで交渉することを推進しています。

図表9 平均賃上げ方式と個別賃金方式

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

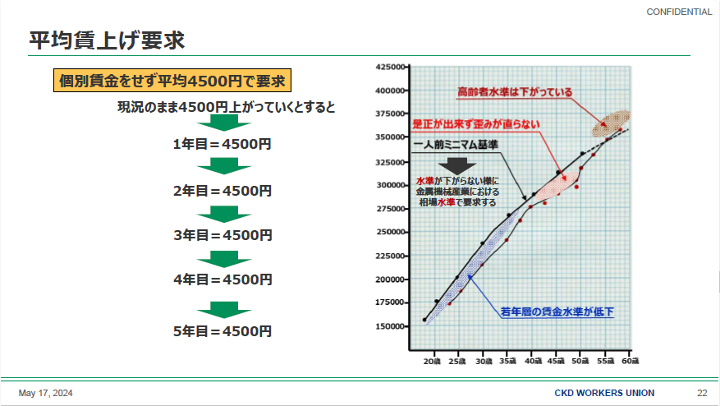

平均賃上げ要求で一律ベースアップした場合、現状のままで4,500円ずつ上がっていくと、1年目の賃金カーブでは35歳から45歳の間が凹んでいて歪みが生じてしまっていたりとかするのですけれども、逆に高齢者とかに高い水準にあったりします。このグラフでちょっとずつ賃金を上げていったとしても、図中の5年後のところの部分を見ていただくと分かるように、歪みの年齢が上がっただけで、しかもJAM一人前ミニマム基準と比較すると、若手の賃金水準が下がっているというようなことが分かります。

図表10 平均賃上げ要求

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

これまで説明してきたように、同じものづくり産業で働く私たちの賃金には同じ労働力を提供した対価であっても、企業間規模や職場内でも大きな格差があり、それが適切で公正なものであるかは詳しく分析しないと分かりません。必要とする生活費が違うためそれを補う手当であったり、労働力の熟練度の差のようにあっていい格差と、女性だからというだけで教育や昇格の機会を与えられない結果で生まれるあってはならない男女間の賃金格差ですとか、大企業が下請けから購入する製品価格を買いたたいて利益を得て、大手企業で働く人の賃金だけが上がって下請け企業で働く人の賃金は削られるというような企業間規模格差、また正規雇用者と非正規雇用労働者の間の賃金格差などがあります。こうした賃金格差をなくすために、JAMではものづくり産業で働く仲間の賃金の基準を設定して、個別銘柄に対して水準を落とさないように、その金額を要求する個別賃金要求というのに取り組んでいます。

JAMの中には、中小ものづくり産業で働く仲間と従業員1万人を超える大手企業が加盟しています。JAMが持つ賃金データで2000年以降の大手と中小企業における高卒直入社の年齢別の平均賃金を見ると、格差が拡大していっているのがわかります。これまでJAMでは企業規模間格差是正のために大手企業に負けない中小企業の賃上げを訴えてきたのですが、実際に中小企業の方が大手企業を上回る流れというのもありました。しかし2023、2024年の物価上昇下での春闘では、報道でもあるように、多くの企業が労働組合の要求に対して満額回答を出したことで、その差は再び大きくなりつつあります。

JAMでは、今までご説明したような賃金実態を把握した上で、春闘方針を決定しています。まずは個別賃金要求における1つ目の基準となる、JAM一人前ミニマムです。この金額というのは、金属機械産業で働く一人前の労働者の最低水準と位置づけ、JAMの持つ賃金データから各年齢の所定内賃金の第1四分位を目安に設定しています。これまでJAMの賃金データは毎年更新されていましたが、この基準が大きく変更することはあまりなかったのですけれども、さすがに昨年の大幅な賃上げによって今年は基準の更新が行われています。

2つ目の基準が標準労働者の要求基準です。到達基準というのは全労働組合が到達すべき基準であって、対象銘柄は高卒直入30歳の所定内賃金を28万4千円、35歳を32万4千円としています。さらに上の基準が目標基準で、到達基準に達した労働組合が次に目標とする水準です。

3つ目が年齢別最低賃金です。皆さんもアルバイトをする時とかに、同じコンビニチェーン店でも地域によってバイト時給が違うということがあると思うのですけども、これは都道府県ごとに設定されている地域別最低賃金が違うためで、それ以下の賃金で雇えないということからです。JAMでは基準となる高卒直入者18歳の初任給を最低賃金と設定して25、30、35歳と設定しています。ただし、JAMは全国にあるためこの金額を使っているのですが、例えば東京都の地域別最低賃金は1,113円(2023年度)のため、1カ月の労働時間をJAM平均の161時間で換算すると17万9千円になってしまうので、地域によってはJAM最低賃金の方が安い場合があるので注意が必要です。

賃金データがなかったり、賃金制度がなかったりして、先ほど言ったように個別賃金要求に取り組めない単組向けに平均賃上げ要求基準も設定をしています。JAMの加盟組織の平均賃金構造維持額が4,500円なので、賃上げ改善分を12,000円として合計で16,500円の要求方針です。JAMの平均賃金がおよそ30万円なので、4%の賃上げ要求となります。

JAMのこの春闘方針というのを受けて、私たちCKD労働組合も要求の組み立てを行います。これまで個別賃金要求の重要性というのを強く言い続けてきましたけれども、CKD労働組合でも個別賃金要求はするのですが、実際、個別銘柄に当たらない組合員からすると、過去と比較してどの程度の要求になっているのかが分かりにくいので、要求案に、先ほど言ったみたいに組合員が納得してもらわないと要求できないので、賛成反対の判断ができないというふうになってしまわないため、多くの組合員が理解できるように、平均賃上げの金額も併記して要求をしています。2024賃金改定では、この個別賃金要求の目標値をJAMの基準に設定しつつ、CKDの中で課題である中堅ベテラン社員の賃金ベースを上げるために、新CKDモデルとして年齢別の目標賃金を設定しました。

個別賃金要求を達成するために必要な総原資を平均すると18,722円5.6%相当で、賃金構造維持分を引いた賃上げ率は4%。ここはJAMに沿っています。また冒頭説明したように、CKDでは半期ごとに一時金の交渉をしているので、春取では夏の一時金要求も90万円で要求をしました。

また賃金以外にも、労働条件や職場環境改善の取り組みの要求も行います。継続した取り組みではありますが、労働時間短縮については、JAMの方針で年間総実労働時間1,900時間台を目指す、としています。

8.最後に

最後にJAMの方針である「価値を認め合う社会へ」の実現について、触れたいと思います。2024の春季生活闘争は2023春闘に引き続き物価上昇局面での交渉となりました。正直、現役の労働組合役員の中でも、物価上昇下での賃上げ交渉を経験している人がほとんどいないため、「物価が上がっているから労働の価値が上がっています。だから賃金も上げる必要があります」ということを理解はできても、現在の物価高というのが労務費による物価高ではなくて、エネルギーコストや円安の影響によるものだと、当然企業の利益を圧迫する賃上げの原資というのをどうやって捻出するのかというのが最大の課題です。そのためJAMでは「価値を認め合う社会」をめざして、製品の価値、公正取引ですね、それと労働の価値、賃金の水準を正しく評価することで、適切な労務費の価格転嫁によって物価上昇に負けない賃上げを実現します。

JAMでは、全ての労働組合が「持続可能なものづくりへ」、をめざして、前年を上回る取り組みを着実に進め、賃上げの流れを中小、未組織で働く仲間へ波及させていくことを春闘方針として、「価値を認め合う社会へ」の実現をめざし、イニシアティブを発揮した運動を展開しています。

以上、ご清聴ありがとうございました。

| ▲ページトップへ |