ILEC30周年記念・組合特別賞

「食べ残しのない集会」への挑戦

-しまね自治研におけるフードロス対策の実践と意義-

しまね自治研 フードロス対策チーム

楳田 博之

田原 孝次

前田 藍

はじめに

2025年、日本は深刻なコメ不足に陥り政府は安定供給のために備蓄米を放出するまでに至った。コメ不足の一方で、日本は相反する課題にも直面している。フードロス(食品ロス)である。フードロスとは、まだ食べられるのにも関わらず捨てられてしまう食品のことを指し、消費者庁の統計によると2022年度のフードロス量は472万トンに上り、経済損失は約4兆円 と試算されている。国民一人当たり1日約88円 に相当する規模である。そこで本稿では、フードロスを発生させない集会運営をめざして企画・運営を行った自治労の自治研活動を取り上げ、大規模な集会におけるフードロス対策の実践を紹介したい。労働組合がフードロスの削減に積極的に取り組むことは、現代社会が抱える課題の解決に向けた大きな一歩となる。

第1章 集会におけるフードロス問題

1.自治労が抱えるフードロス問題

自治労では、年間を通じて組合員を対象とした集会・セミナーを数多く主催しており、昼食時間をまたぐ場合は、円滑な運営のために主催者が弁当を手配することも少なくない。この間、自治労では参加者の当日キャンセル等に伴い、用意したお弁当が余ってしまうフードロスが発生してきた。とりわけ参加者が1000人を超えるような大規模な集会にあたっては、処分される弁当の数も多く深刻であった。

フードロスがもたらす問題の本質は、限りある資源やエネルギーを使って生産・流通させた食品を、さらなるエネルギーをつかって廃棄処理することであり、「もったいない」という心理的な問題を超えて、地域の環境負荷につながるという点にある。一方で、こども食堂やフードバンクなどへの高いニーズに象徴されるように、食をめぐる社会的不均衡がもたらす課題も焦点化している。

2.自治研における挑戦

公共サービスに従事する職員が結集する産別・自治労にとって、フードロス対策を講じた集会運営を行うことは、自らの仕事にも直結した課題解決の実験であるといえる。自治労では、質の高い公共サービスをめざして、職場や地域の課題を自ら研究・実践し、より良い公共サービスを創造する取り組みを地方自治研究(自治研)と名付け、1957年から職場や地域で展開してきた。

自治労本部では、職場や地域における自治研活動を持ち合い、全国的な実践交流を行う場として、隔年で地方自治研究集会を開催している。「第40回地方自治研究集会(以下:しまね自治研)」(2024年10月開催)を舞台に、フードロスを生み出さない集会運営を自治研活動として取り組むこととした。具体的には、しまね自治研の企画・運営を行う自治研中央推進委員会に「しまね自治研・フードロス対策チーム」をワーキンググループとして立ち上げ研究を進めることとした。委員は手上げ方式で募集し、次のメンバーで2024年2月に立ち上げた。

<しまね自治研・フードロス対策チーム・構成メンバー>

自治労京都府本部 楳田博之

自治労島根県本部 田原孝次

自治労本部 前田藍

第2章 集会におけるフードロスの原因と抑制策

自治労主催の集会・セミナーにおいて発生するフードロス量はどれほどのものか既存調査はないが、次の2つの集会における実態をもとに何も対策を講じない場合、弁当発注数の7~8%程度がフードロスとして発生しているとの仮説を立てた。

| 集会名(仮称) | 弁当発注数 | フードロス発生数 |

| A集会 | 565個 | 39個 |

| B集会 | 265個 | 20個 |

最初にフードロス対策チームは、集会においてなぜお弁当が余ってしまうのか、原因の分析から着手した。

1.原因分析:なぜお弁当が余るのか

集会・セミナーにおいてフードロスが発生する背景は、事前に集約するお弁当の注文数と実際の参加者数にギャップが生じるからであり、その要因としては次のようなものがあげられる。

(1)タイムラグ

本部が集会を開催する場合、開催案内は県本部を経由して、参加者の所属する単組へと通知される。反対に集会への参加申し込みは単組から県本部を経由し、本部へと登録される。個人ではなく各所属を通じての申し込みとなるため、キャンセルや変更には一定のタイムラグが生じることになる。

特に大規模集会の場合、弁当業者の準備にも時間を要するため、早めにお弁当の数を確定する必要がある。加えて、本部・県本部・単組とそれぞれの所属において、タイムラグを考慮した締め切りを設定し作業にあたることから、参加者レベルでは遅くとも集会の1ヶ月前にお弁当の有無を確定することになる。

集会直前のキャンセル・変更は、このタイムラグを吸収する時間的余裕がないため、キャンセル分を注文数に反映することが困難となる。また、主催者は弁当代を事前に参加者から徴収しているため、注文数よりも少なく発注することができない。つまり、集会におけるフードロス対策は、手を尽くしたとしても発注段階では抑制効果に限界があることがわかる。

(2)心理的要素

地方で開催される集会においては、参加者の心理としてその地方の名物を食したいと言う気持ちが生じるのは当然である。この当然の心理が、参加者がお弁当を食べずに地元のお店で昼食を食べるという行動の要因になっている。加えて、お弁当代は所属の組合に対して請求するため、当日、参加者が用意されたお弁当を食べない選択をとるにあたっての心理的ハードルが低いのも原因の一つと推測した。

一方で、参加者にとってみれば、このような行為が大きなフードロスにつながっているという実態を知る機会がない。集会主催者はお弁当が余るのは運営側の問題としてとらえがちであり、この問題について積極的に参加者にむけてアナウンスすることもなかった。これら心理的要素に情報の非対称性が加わり、集会においてフードロスが発生していると分析した。

2.フードロス事前対策:「注文したら食べる」意識の醸成

これら原因分析をもとに、フードロス対策チームでは、まず、フードロスの発生抑制策として「注文したら食べる」意識の浸透をはかることとした。集会要項やリーフレットなど、集会告知に用いる媒体にはフードロス対策を講じた集会運営を行うことを明記し、参加者に対し「注文したら食べる」意識の共有を図った。集会当日は、弁当の注文状況を明確にするため、弁当の有無について受付時に参加者に伝え発生抑制の一助とした。

加えて、ロス発生時の対策として「食べるボランティア」を募る方向で検討に入った。「食べるボランティア」の導入にあたっては、食中毒のリスクを排し安全な消費につなげることが絶対であることから、先行事例や専門的知見を得るため関係団体へのヒアリングを行った。

3.関係団体へのヒアリング

ヒアリング① 認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ

余ったお弁当の有効活用として最初に誰もが考えつくのは、子ども食堂やフードバンクへの寄付である。フードロス対策チームにおいても、子ども食堂との連携を想定し、イベントで余ったお弁当を子ども食堂に配食した、日本コンベンションサービス株式会社と認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえの実証実験 に着目し、むすびえへのヒアリングを行った。

この結果、同手法をしまね自治研で導入するにあたっては、①残ったお弁当を安全に管理する設備、②連携先への配送体制、③人的配置の課題をクリアすることが困難であることがわかった。また、チームメンバーからは「子どもには余ったお弁当ではなく、必要な栄養や味付けを配慮したものを食べてほしい」といった意見も上がったことから、お弁当が余って困っているのはまずは私たち自身であるとし、今回のフードロス対策と、子どもの食をめぐる課題は切り分けて整理することとした。

ヒアリング② 島根大学生活協同組合

次に、地元の島根大学生活協同組合と連携策を模索した。学生の発信力や未来を担う若者がフードロスに取り組む意義を考えるきっかけになってほしいという期待も込めて学生をフードロス対策の連携先の候補とした。

ヒアリング実施前、フードロス対策チームでは一人暮らしの学生にとって無料で昼食がとれる事は魅力があるのではと想定していたが、実際に話を聞いてみると、多くの学生は学内にある生協食堂を利用しており、事前に食費を支払う「ミールプラン」を利用しているため、食費に対する不安が少ないことがわかった。加えて、島根大学から集会会場となった「くにびきメッセ(島根県立産業会館)」までは約2キロの距離があり、会場の往復時間を考えると授業の合間を縫ってわざわざ食べに来る人は少ないのではとのことであった。

一方でヒアリングを通じて、フードロスの取り組みへの共感が得られ、大学構内の食堂や売店において、しまね自治研における「食べるボランティア」の募集についてのチラシを配布をしてもらうこととなった。また、より効果を上げる方法として、会場で余ったお弁当を学生食堂に運び、そこで学生に提供するという提案をいただいたが、後述の松江保健所へのヒアリングを経て、大学へ弁当を配送することは衛生管理の観点から不安がぬぐえないため、お弁当の提供は会場でのみ行うこととした。

ヒアリング③ 松江保健所

フードロスとなるお弁当を集会会場から、近隣の大学や他団体の施設へ持ちだし消費することは食品衛生管理上、問題のある行為に該当しないか、松江保健所に問い合わせを行った。その結果、会場外へ持ち出すことは食品衛生法上、禁止事項ではないものの、いったん納品された弁当を何ら対策も講じず、別の会場に配送し食べることには大きな不安が残るとの見解であった。

保健所からは、フードロス想定数を納品時からクーラーボックスなどで温度管理すること、万が一の事態に備えて責任の所在を明らかにするために、事前に弁当業者の同意を求めることなどのアドバイスをいただいた。ヒアリング内容をフードロス対策チームにて検討した結果、フードロスの解消と食品衛生管理のバランスをとることは予想以上に難しいことから、安全・安心にフードロスの解消に務めるため、自分たちで管理可能な枠組みで取り組むことを確認した。

第3章 しまね自治研におけるフードロス対策の実践

1.「食べるボランティア」の着想

衛生管理の徹底とともに、フードロス対策チームを悩ませたのは、実際にロスがどれだけ発生するのかわからない、何人ボランティアが集まるかわからないという二つの不確実要素である。

「食べるボランティア」という斬新な取り組みが注目を集めることとなったが、「注文したら食べる」という発生抑制策の周知の結果、各県本部・単組だけでなく、参加者レベルまでフードロス対策の認知度が上がっており、何も対策を講じていない場合と比べてロスが発生する可能性は押し下げられた。しまね自治研におけるフードロス対策を紹介した動画の再生回数は252 回(10 月31 日現在)に達しており、事前の周知においては運営側も手ごたえを感じていた。

フードロス対策チームでは、ロスの発生数を、1日目50個、2日目70個と仮定したが、想定より多く「食べるボランティア」が集まると、お弁当が足りなくなるのではないかという逆説的な不安が生じていた。フードロスの取り組みではあるものの、ボランティアに対して「お弁当が無くても許して下さい」という理屈は通用しないのではという意見もあり、ロス数を超えるボランティアが集まった場合の対応についても検討した。

前例のないチャレンジであり、最善策が見いだせないなか、最終的にフードロス対策チームとしてだした結論は、この挑戦は「失敗して次につなげる役目」を担っており、その価値観をボランティアと共有することを柱に、足りなかった場合の策は設けずに実行する方針を固めた。まさにこの間、自治研が育んできた「トライ&エラー」を許容しチャレンジを応援する価値観が、この取り組みを支えてくれたと言える。

2.第二の矢:「2個目チャレンジ」

上記のようなチャレンジを後押しした理由はもうひとつある。フードロス対策チームで「食べるボランティア」の議論を進める中で、全国から多くの人が集まる集会なので、中にはお弁当一つでは少ないと感じる人もいるのではないかという指摘があった。実際に、他の集会において「(このくらいのボリュームなら)もう一つ食べられる」という参加者の発言を聞いていたこともあり、すでにお弁当を食べた参加者を対象に「食べるボランティア」を拡張した「2個目チャレンジ」をフーロドス対策・第二の矢として補助的に構えることとした。「2個目チャレンジ」の場合、すでに一つ目のお弁当を食べているため、仮にロスとなるお弁当が無くてもボランティアに受け入れやすいことが導入のしやすさにつながった。この第2の矢「2個目チャレンジ」の発案により、お弁当を食べていない(注文していない)人が対象の「食べるボランティア」を先行実施し、「2個目チャレンジ」でロス数との調整弁とする策が固まった。

その上で、お弁当の選定は量を少なく質を高めることとした。これにより2個目チャレンジに取り組むボランティアも増え、少食の人でも食べ切れる量にすることで弁当内のロスも減らす事ができる。

3.「食べるボランティア」の運営

約7か月にわたるフードロス対策チームの検討を経て、集会当日における「食べるボランティア」の運営は、次の通り実施された。

(1)広報

①PRチラシの作成

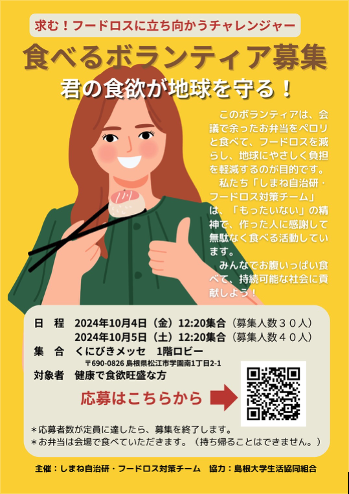

しまね自治研がフードロス対策を講じた集会運営であることを参加者に周知するため、チラシを自作し、島根大学生活協同組合の協力の下、学生に配布した。

②Peatixの活用

「食べるボランティア」参加者を事前に把握するためのツールとして日本最大級のイベント・コミュニティプラットフォーム「Peatix」を活用した。主に島根大学生協および集会参加者を中心にPeatixを使ったボランティアの募集を行ったが、応募は2日間を通じて延べ4人に留まった。Peatixは利用にあたって会員登録が必要なため、応募を躊躇した人がいたのではないかと推測できる。発信力とともに、事前に参加者数を把握するさらなる工夫の必要性が課題としてのこった。

(2)当日の運営

集会当日においては、フードロス対策が参加者にわかりやすく取り組みやすい環境となるよう、主に次の要素に工夫をこらした。

①参加者向けのアナウンス

総合司会を通じて、しまね自治研ではフードロスを生み出さない集会運営に取り組んでいること、「食べるボランティア」実施のため、お弁当の受け取りは12時20分までに終えるようアナウンスを行った。

②ボランティア受付体制

当日はフードロス対策チームとは別に10人の運営メンバーを配置し、ボランティアへの対応を図った。主に会場案内、ロスとなるお弁当の回収、ボランティアの受付および弁当の受け渡しを担った。

③会場づくりとアンケート協力依頼

気兼ねなく「食べるボランティア」や「2個目チャレンジ」に協力してもらうため、ボランティア専用の飲食エリアを会場内に設置した。また、飲食エリアにはフードロスに対する意識を調査するためのアンケートチラシを掲示し、ボランティアに協力を仰いだ。

④当日のタイムライン

実際にはプログラムの進行の遅れもあり、予定した通りとはならなかったが、タイムラインを事前に共有しておくことは、臨機応変な対応をとるうえでも役立った。ロスとなるお弁当は衛生管理の観点から両日とも13:20以降は渡さないことを厳守した。

【1日目】

11:45 休憩スタート(司会から12:20までに取りに来るようにアナウンス)

12:00 運営班「フードロス対策ブース」に集合。簡単に流れを説明

12:20 弁当ロスを「フードロス対策ブース」に移動

12:20 「食べるボランティア」スタート

・ボランティアにPeatixのチケット画面を提示してもらう

・お弁当をお渡しする

12:30 2個食べチャレンジ開始(時間は現場判断)

・発動条件:ロスが多かった。ボランティアが少なかった

13:20 「食べるボランティア」「2個食べチャレンジ」終了

・ロス弁当をカウントしリーダーに報告

【2日目】

11:45 休憩スタート(司会から12:20までに取りに来るようにアナウンス)

12:20 担当者が各会場を回りロス弁当を「フードロス対策ブース」に移動

12:20 「食べるボランティア」スタート

・Peatixのチケット画面を提示してもらう

・お弁当をお渡しする

12:30 2個食べチャレンジ開始(時間は現場判断)

・発動条件:ロスが多かった。ボランティアが少なかった

13:20 「食べるボランティア」「2個食べチャレンジ」終了

・ロス弁当をカウントしリーダーに報告

第4章 フードロス対策の効果検証

1.実施状況(1日目・2日目)

このような取り組みを経て、最終的にしまね自治研におけるフードロス対策の結果を記したい。ともにメイン会場の「くにびきメッセ」のみのカウントとなり、フードロス発生数については、後述のとおり流動的な対処となったため、残念ながら概算となった点に留意されたい。

| 弁当発注数 | フードロス発生数 | フードロス対策後 | |

| 1日目 | 1189個 | 40個 | 0個 |

| 2日目 | 1088個 | 40個 | 0個 |

この通り、フードロスの発生は全体会、分科会ともにゼロを達成することができた 。しまね自治研全体の参加者数は2700人であり、これだけの大規模集会においてフードロスが発生しない運営が実現できたことは大きな成果となった。一方で、集会初日は午前のプログラムの時間がズレ込み、お弁当配布時間が遅れるなど想定していなかった事態も起きた。また、当日サポートに入ったメンバーとの役割分担が明確でなくスムーズな案内ができなかったことも課題として残った。

最も改善の余地を残したのは、ロスとなるお弁当数の把握方法についてである。お弁当の配布は受付カウンターにて地域ブロック別に行ったが、フードロスブースには各受付から余ったお弁当が次々と送られて来るのと同時に、「食べるボランティア」が集まる状況となり、ロスとなるお弁当数を正確に把握する事が出来なかった。今後、ロスとなる弁当を「食べるボランティア」「2個目チャレンジ」へとつなげる上で精度を上げたフローを構築する必要がある。この点については、今後、さまざまな集会・会議においてフードロス対策が実践されることで知見が積み重ねられ、より良い手法が編み出されることを期待したい。

2.「食べるボランティア」参加者アンケートの結果

実際に「食べるボランティア」に協力したボランティアのアンケート(N=23)の結果から、本取り組みに対する満足度を紹介したい。「しまね自治研・フードロス対策の取り組みについて全体的な満足度は」という問いに対し、「大変満足」「満足」が約9 割を超え、「自治労の集会で今後もフードロス対策を実施した場合、参加したいと思うか」という問いに対しても、「ぜひ参加したい」「予定が合えば参加したい」も約9割と高い評価を受けた。集会参加者にとっても、フードロス対策を通じて開催地に貢献できることは、集会準備から運営まで長期間尽力した開催地への返礼でもあり、上記のような高評価につながったことが伺える。

一方で、準備の未熟さも露呈した。特に「2個目チャレンジ」を参加者に呼びかける際は、「若いから食べられるだろう」「体が大きいから食べられるだろう」というのは思い込みであり、場合によっては相手を傷つける可能性もある。「2個目チャレンジ」に協力してくれるボランティアは無理をすることなく、気持ちよく安心して食べてもらいたかったが、しまね自治研では運営側に十分な対策が出来ていなかった。実際、外見から判断され「食べられるのではと声をかけられた」とアンケートに書いた方もいたことから、今後、ボランティアへ「2個目チャレンジ」の協力を求める際は、思い込みを排し、気持ちよくボランティアに協力してもらえるよう、配慮が必要である。

3.小括

しまね自治研におけるフードロス対策の実証実験において得られた知見は大きく二点にまとめられる。第一に、参加者にフードロス削減の意識を共有することである。さまざまな媒体を通じて主催者から参加者にむけてフードロスを生み出さない集会運営を行うことを発信した結果、アナウンス効果によりフードロスの発生を抑制することにつながった。フードロスに取り組む姿勢を評価する声も多く、SDGsに配慮した集会として付加価値も高めることができた。地道な発信が集会開催前からさまざまな効果をもたらす結果となった。

第二に、手の届く範囲でフードロス対策に協力してくれるボランティアを募集したことである。当初、子ども食堂や大学との連携を模索したが、結果的に衛生管理の問題をクリアするには至らなかったことから、参加者ベースでの取り組みに力点をおくこととなった。参加者の中から「食べるボランティア」が集まってくれるのか半信半疑ではあったが、弁当のロス数に対して十分なボランティアを得ることができ、手の届く範囲内であっても十分に効果が得られることが分かった。

第5章 提言:組合活動からフードロスを生み出さないために

1.フードロスチャレンジを終えて

数ある自治労主催の集会において、フードロスの発生しない集会運営を掲げて実施するのは、今回のしまね自治研が初めてとなる。二千人を超える大規模集会においてもフードロスを発生させない集会運営を行い、フードロスゼロを達成できたことは画期的と言える。

フードロス対策チームが約7か月にわたって議論を交わし、実際にしまね自治研において実践して得たフードロス解消にむけた有効策は「注文したら食べる」と「食べるボランティア」の二点である。解からみると、単純で当たり前と思われる方もいるだろうが、試行錯誤、紆余曲折をへて、挑戦したからこそ導き出した結果である。また、どちらの有効策も身の丈にあった範囲で取り組むことができる。フードロス対策チームにおいても、当初、他のセクターとの連携がなければ解決困難と考えていたが、結果的には参加者を対象に取り組みを浸透させることで、フードロスゼロを達成することができた。一番身近な参加者が最大の協力者となりうることを実感した。

2.めざす未来

かねてより連合では「連合エコライフ運動」のひとつとして、食品廃棄の削減を呼び掛けている。また、食べ残しゼロにむけた3010運動や15・10運動を提唱し、組合活動を通じたフードロス対策を呼び掛けている。これらの運動をもう一歩先に進める実践として、まずは組合主催の会議・集会におけるお弁当のフードロス対策を呼びかけられないだろうか。お弁当の廃棄に心を痛めている主催者は少なくないはずである。本稿を通じて、フードロスを生み出さない意識のもとで開催される会議・集会が、規模の大小に関係なく、産別の枠を超えて広がっていくことを心から期待したい。このような価値観や活動を、働くものの活動領域から少しずつ浸透させ、全国で開催される集会や会議で実践されれば、フードロスの削減に大きく貢献することができる。

最後に私たちの取り組みを実践する上で欠かせない専門的知見を授けてくれた、認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ、松江保健所、島根大学生活協同組合へ謝辞を書き添えたい。実際には連携を行うことはなかったが、この方たちの協力や助言なしにはしまね自治研におけるフードロスゼロは達成しえなかった。また、フードロス対策チームの挑戦を支えてくれた、自治研中央推進委員会、とくに各集会におけるフードロスの実態調査に奔走し、エビデンスを補強してくれた静岡県本部・大木恭委員にこの場を借りて感謝を伝えたい。さまざまな助けがフードロスを生み出さない集会運営の実現を支えてくれたことを最後に記しておきたい。

参考文献

- 消費者庁,「令和4(2022)年度食品ロス量推計値の公表について」,2024年6月21日

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_education_cms201_20240621_0001.pdf - 消費者庁,「食品ロス削減関係参考資料」,2025年3月5日

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/efforts/assets/consumer_education_cms201_20250305_0001-1.pdf - https://www.convention.co.jp/news/detail/contents_type=12&id=1631

- サテライト会場である浜田会場では1日目のみ約20個の弁当ロスが発生したが、「食べるボランティア」「2個目チャレンジ」の取り組みはメイン会場のくにびきメッセに限定して行っていたため、今回の取り組みのフードロス数には含めていない。