佳作賞

「人材の流動化」による労働市場や職場への影響

~ 今後の企業・労働組合に求められるもの ~

廣田 一貴

はじめに

最近、転職を中心とした「人材の流動化」についての情報をよく目にする。企業側からすると、「既卒・経験者」を採用することで、その企業の戦略や必要なスキルを持った人材を即充することが可能となる。採用される側からしても、技術・技能・スキルを活かして活躍することが望めるため、自身のステップアップにもつながる。このような「人材の流動化」は今後増加し、転職することが前提の雇用形態が広がっていくのではないだろうか。近年の若年層は「転職」をキャリアアップと捉え、個人の価値を高めていく。転職する人の増加は、「人材の流動化」が活発になることであり、成長産業を中心として日本経済の活性化につながっていく。一方で、「人材の流動化」が前提の労働市場が拡がっていくことは、企業にとって、これまでとは違った戦略や人材育成を採っていくことになる。

労働組合にも「人材の流動化」に対して、これまでの活動や取り組みとは違った対応が求められるのではないだろうか。様々な課題を持つ労働組合において、将来へ向けた活動を着実に進めていくためには、「人材の流動化」にどう対処していかなければならないかを検討し、対応していく必要がある。

本稿において、「人材の流動化」の現状や背景、今後の課題を整理し、労働組合に求められることや取り組んでいくことを検討し、提言する。

1.日本における雇用制度と働く者の意識の変化

日本では長年、「終身雇用制度」を中心としたメンバーシップ型雇用が主流であった。これは企業が新卒社員を一括採用し、定年まで育成・雇用するスタイルで、職務ではなく「人」に焦点を当てた雇用管理である。この制度は法律ではなく慣行として浸透しており、特に大企業を中心に採用されてきた。

終身雇用制度の起源は大正末期から昭和初期にかけての長期雇用慣行にあり、第一次世界大戦後の経済発展を背景に企業が熟練工の流出を防ぐため、定期昇給制度や退職金制度を導入したことに始まる。戦後は高度経済成長に伴い、労働人口不足や労働組合の台頭も相まって、企業内での人材育成が強化され、制度が定着していった。

しかし、近年この制度は支持を失いつつある。企業において、人件費の増加や柔軟な人材調整の困難さ、また社員にとっては仕事への甘えによる生産性低下などの課題が表面化している。加えて、AIやDXの進展、グローバル競争の激化により、即戦力となる専門人材の確保が求められている。こうした背景から、「ジョブ型雇用制度」への移行が進んでいる。

ジョブ型雇用は職務内容を明確に定めた上で人材を採用する制度で、主に欧米で導入されてきた。企業は職務ごとに人材調整が可能となり、必要なスキルを持つ人材を即時に投入できるメリットがある。反面、雇用の安定性には課題があるが、専門性の高い職務に絞って働くことで、社員は成果へのプレッシャーが緩和される側面もある。

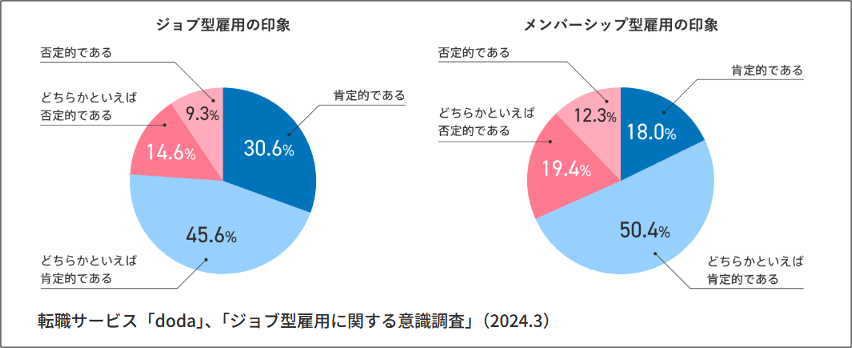

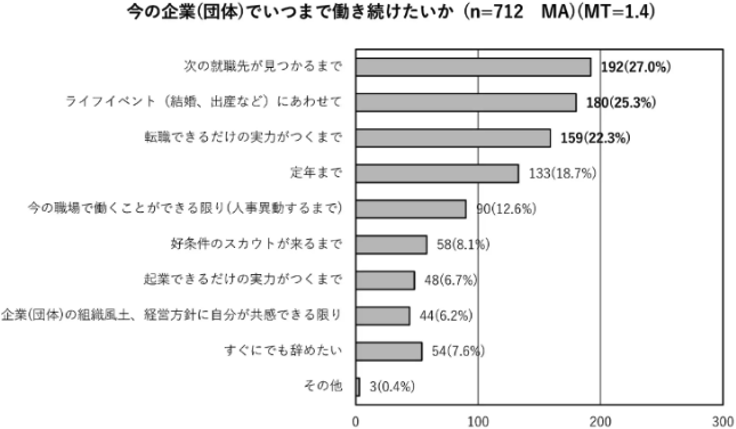

図表1の意識調査によれば、ジョブ型雇用への肯定的な意見がメンバーシップ型を上回っており、図表2の若手の就労意識の変化では、「定年まで働く」という回答は相対的に多くない。それよりも、「次の就職先が見つかるまで」「ライフイベントにあわせて」など、個人の生き方・働き方を強く意識して仕事をしていることが伺える。

雇用制度の変化は、企業側にとっても組合側にとっても非常に大きい課題と考える。特に、大企業を中心として終身雇用が成り立っている企業においては、中長期で考える必要がある人事管理や人材マネジメントに影響が出てくる。組織は「人」である。将来組織を背負っていく若手の意識、さらには動向を十分に把握し、対策をしておかなければならず、組合側にも同様の対策が求められる。

(出典)転職サービスdoda「ジョブ型雇用に関する意識調査(2024.3)」

(出典)転職サービスdoda「ジョブ型雇用に関する意識調査(2024.3)」

(出典)一般社団法人日本経営協会「若手社会人就労意識ギャップ調査報告書2024」

(出典)一般社団法人日本経営協会「若手社会人就労意識ギャップ調査報告書2024」

将来的には、ジョブ型雇用が広く浸透する可能性があるが、全ての人材が高い専門性を持つわけではない。企業は職種や戦略に応じて、メンバーシップ型による長期育成とジョブ型による即戦力採用を併用することで、柔軟な人材配置が可能となる。加えて、外国人人材の受け入れもジョブ型雇用が中心で進められており、多様な人材の活用が進むと考える。

企業は両制度の特性を活かし、人材を適材適所に配置しながら成長を支える必要がある。各企業には、社員を大切にして社員自身の仕事に対するやる気や能力を引き出し、貴重な戦力として育てていくための「人への投資」を惜しみなく行っていく責任と義務がある。労働組合としても、この責任と義務を企業が着実に取り組むよう、注視しておく必要があり、組合員の安定した生活と安心して業務に取り組めるよう、雇用制度や労働条件の構築に積極的に関わっていかなくてはならない。

2.「人材の流動化」の現状と今後の展望

(1)問題意識と背景

筆者が「人材の流動化」に注目したきっかけは、職場での離職者の増加傾向や組合員の退職希望の声、さらには退職代行サービスの活用といった、自組織で従来にはなかった現象が出てきたことにある。若手を中心に短期間で離職する傾向や、新卒者が転職前提で入社する現状を踏まえ、労働市場の変化と労働組合活動への影響を考察する必要があると認識した。

(2)転職の実態と意識

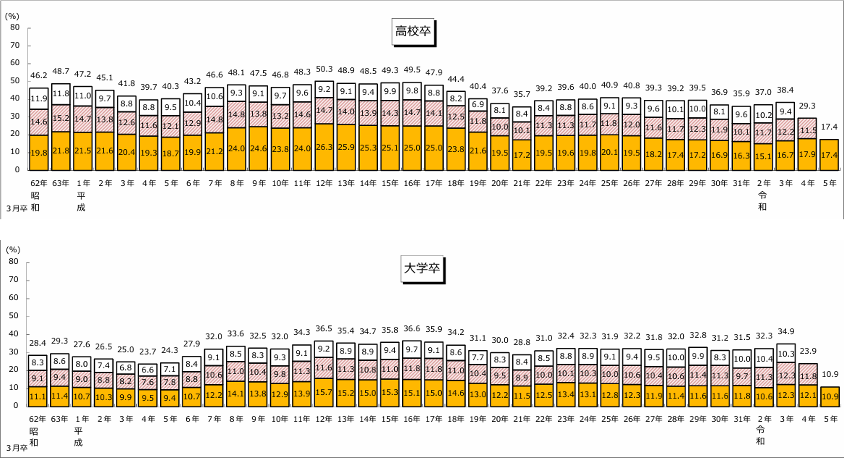

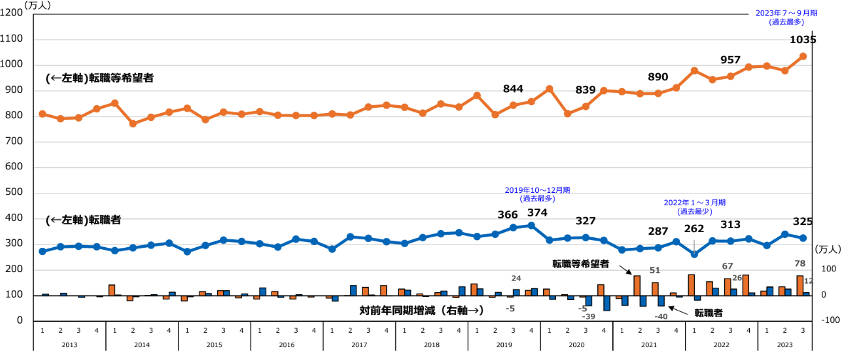

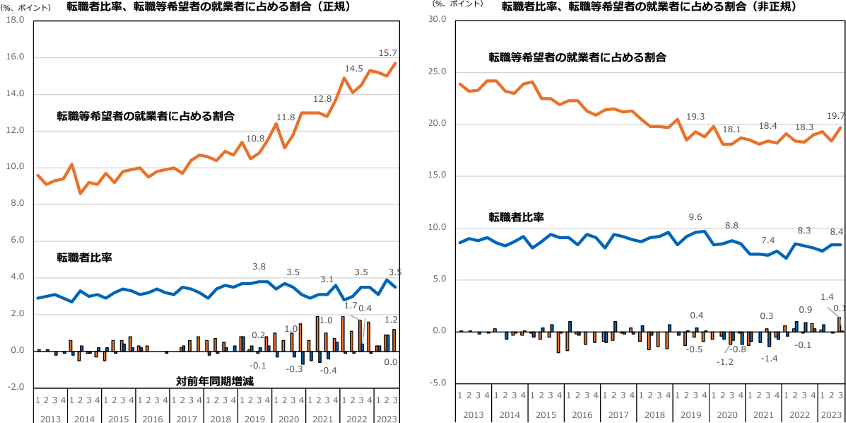

厚生労働省と総務省の統計データに基づく分析(図表3~5)によると、ここ数年での離職率や転職者数自体は横ばい傾向にある。一方、正規雇用者における「転職等希望者」の割合は2020年頃から増加傾向にある。このことから、実際の離職率は上昇していなくても、潜在的な転職志向が広まりつつあると言える。

(出典)厚生労働省「新規学卒者の離職状況」

(出典)厚生労働省「新規学卒者の離職状況」

(出典)総務省統計局「直近の転職者及び転職等希望者の動向について」

(出典)総務省統計局「直近の転職者及び転職等希望者の動向について」

(出典)総務省統計局「直近の転職者及び転職等希望者の動向について」

(出典)総務省統計局「直近の転職者及び転職等希望者の動向について」

(3)企業の採用方針の変化と中途採用の活発化

政府が策定した「働き方改革実行計画」により、転職者受け入れの促進が企業に要請され、アルムナイ採用やリファラル採用など、多様な採用制度によって、企業は柔軟な手法で人材確保に努めている。

図表6で示す2023年度の中途採用実績調査では、1社あたりの採用人数が前年度比10.1%増加しており、特に5000人以上の大企業では44.7%の増加を示す。この傾向から、中小企業のみならず、大企業においても将来的に中途採用市場は拡大すると予想される。

(出典)リクルートワークス研究所「中途採用実績調査(2023年度実績)」

(出典)リクルートワークス研究所「中途採用実績調査(2023年度実績)」

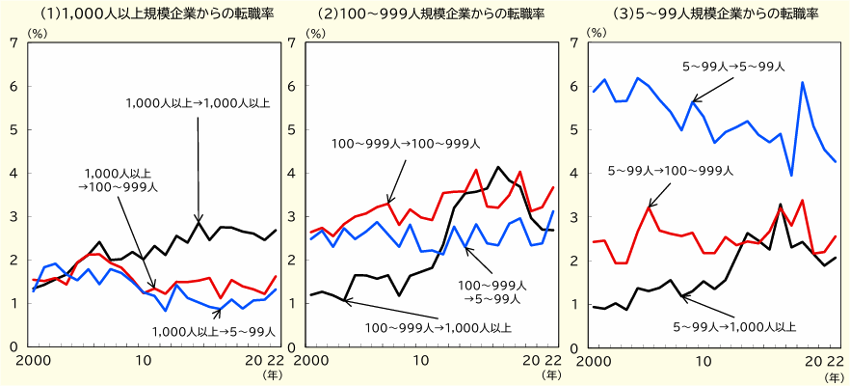

また、図表7の企業間の労働移動に関する統計では、中小企業から大企業への転職が増加している一方で、大企業から中小企業への転職は低いことが読み取れる。人材確保・定着を目的として、大企業の人材獲得戦略の展開と、雇われる側の「今の会社よりも条件の良い企業へ」という意識が表れているものと推察する。

(出典)厚生労働省「令和6年度 労働経済の分析-人手不足への対応-」

(出典)厚生労働省「令和6年度 労働経済の分析-人手不足への対応-」

(4)アンケート調査から見える転職者の意識

実際の転職者の意識を調査することを目的に、筆者が所属する構成組織において、以前「99人以下」の中小企業に勤めていた中途入職者(13名)に意識調査を実施すると、以下のような傾向・意見があった。

- 退職理由は「労働時間・休暇」「賃金条件」が主な要因。

- 前職の職場環境は良好だったが、「労働条件」への不満が転職の決め手。

- 現職の選択理由は「専門性の活用」「キャリアアップ」「労働条件の良さ」など。

- 現在の職場に満足しており、多くの回答者が定年までの在籍を希望。

- 現職の企業規模は前職よりも大きく、より安定的な職場への移行傾向がある。

この内容から、「労働条件」が転職の大きな要因の一つであり、企業が良好な条件を整えることが人材の確保・定着につながると言える。より良い労働条件の構築にあたっては、労働組合の存在意義は非常に大きく、過去から積み上げてきた組織力・交渉力を発揮して、人材の確保・定着に向けて果たす役割は、これまで以上に重要になってくることは間違いない。

(5)今後の労働市場における課題と展望

少子高齢化の進行により、労働力人口の減少は避けられず、中途採用による即戦力の獲得は企業にとって不可欠となる。先ほど述べたように、大企業でもその傾向が強まってくることで、企業体力で劣る中小企業の人材確保はますます厳しくなる。

実際に最低賃金の上昇に伴い、賃金支払いに不安を持つ中小企業もあると聞く。さらに、労働力人口の都心部への移動によって地方での働き手は減少傾向にあり、この現象が地方経済の担い手としての中小企業の存続にも関わってくる。多くの中小企業が存在する地方にとって、地域の経済・雇用に深刻な影響を与えかねない。

現時点では人材の流動化が想定ほど拡大していないものの、転職希望者や中途採用の増加、企業の人材争奪の激化により、今後の労働市場はより流動的になることが予想される。労働組合としては積極的に労使協議を進め、人材確保と定着のための戦略的な取り組みを、労働組合からもアプローチしていくが必要である。

3.人材が流動化する状況で労働組合が取り組んでいくこと

これまで論じてきた内容を踏まえると、今後も一定数の人材が流動する労働市場が継続、または増加すると考える。この状況を労働組合がどう捉え、どのように対応していくかが課題である。本節では、入職者・離職者に対して行っていくべき今後の取り組みを、一部では電力総連での取り組みを交えながら、検討し提言する。

(1)入職者への対応

中途採用の人材が職場へ増えてくることによる影響を考察する。中途採用が頻繁に行われている中小企業において、田中(2021)は「中小企業における中途採用者への組織適応施策としての上司からのサポートが組織理解を促し,組織への愛着を高めることが明らかになった。また,組織理解において,とりわけ組織方針への理解と仕事内容・ 役割への理解が高まることで中途採用者たちの働きがいが高まることも明らかになった。そして,組織方針への理解と働きがいが高まると,組織への定着意思も高まることも明らかになった。」と整理している。「組織方針への理解と働きがいの高まり」「組織への定着意思の高まり」が実現すれば、中途採用者の企業へ果たす貢献度合いは格段に上がり、企業業績への好影響が期待できる。

筆者自身、上記の「組織適応施策としての上司からのサポート」を、労働組合としても入職してきた社員(組合員)へ積極的に行っていくべきと考える。労働組合の組織率が17%をきっている状況において、転職してきた社員の前の職場に労働組合があったということは基本考えない方が良い。(前項のアンケート調査でもそうであった。)

そのような中で、入職者に労働組合を「身近な存在」と認識してもらい、共に活動していく仲間となってもらうために、様々な活動からのアプローチが求められる。

①組織活動からのアプローチ

強固で団結した活動を進めていくためにも、組織活動は大変重要なものである。しかしながら、これまで労働組合のなかった職場にいた入職者からすれば、そもそも「労働組合とは何か」というところから始まる。各組織の理念や活動方針、意義などに加えて、労働組合がどういった取り組みをして、組合員の生活にどれだけ良い影響があるかをわかりやすく説明するなど、丁寧に対応する必要がある。近年はSNS等でのコミュニケーションツールも盛んに使われるようになってきたことから、昔ながらの「Face to Face」だけにこだわらず、様々なツールを活用しつつ着実に労働運動を進めることにこだわっていかなくてはならない。加えて、働き方改革に伴った組合活動の在り方やジェンダー視点で組織活動を展開していくことも、労働組合として積極的に取り組むべきである。

また、執行部だけでなく、職場組合員の声や取り組みが、全体の活動へ波及していくことも、活動を進めながら実感してもらうべきではないか。電力総連では「女性委員会」「青年委員会」を組織しており、全国の構成総連から選出されたそれぞれの委員が、定期的に集まり、積極的に活動を行っている。数年前には、女性委員会内で論議・検討した内容を、実際にその後の春闘の要求項目に織り込むなど、着実な成果をあげている。執行部の考えだけではなく、組合員一人一人の参画によって労働組合活動が活発化していくことが、入職者のみならず、将来的に、組織活動のよりよい発展につながってくると考える。

②労働条件の向上に向けた取り組みからのアプローチ

労働条件の向上については、「春季生活闘争」を中心とした取り組みが中心となってくる。前節でも示したが、入職者はより良い労働条件を求めて入ってくる人が多い。そのため、入職希望者に自組織を選んでもらうためには、他の産業に負けない労働条件を整備・獲得すべく、会社側としっかり交渉する必要がある。もっとも、昨今の初任給の大幅な上昇などから分かるように、人材の確保については労働組合よりも会社側が力を入れている現状も見受けられる。筆者としては、賃金・賞与以外の労働条件の充実の実現こそ、労働組合の腕の見せ所と考える。職場の状況、産業課題など、組合員に最も近いところで活動する各組合が、独自の戦略や特徴を持って取り組めることができる。

会社の人員構成は各社によって異なるものの、20歳前後から60歳までと幅広く年齢も違えば価値観も異なる社員が同じ企業に属している。労働条件を充実させるにあたっては、例えば新しい制度を会社が提案してきたとして、当然組合執行部としては、どの年代のどの組合員へ、どういった影響が出てくるかを精査するが、実際に制度が始まって以降の影響や組合員の評価を細かく分析する必要があると考える。会社が想定している内容とは異なる意見や状況をくみ取ることができるのも、加盟組合・職場支部の大きな役割・機能の一つであり、多様な価値観が拡がってきている今こそ、この強みを活かした活動を展開していくべきである。多くの産業において人材の確保が課題となっている状況を踏まえると、労使で一体となって、人材の確保につなげていくべく、建設的な労使交渉を行っていく必要がある。さらには、人材を定着させるためにも、一旦決めた労働条件についても適宜検討を行い、スピード感を持って、よりよい制度に改めていくことも重要である。

③政治・産業政策活動からのアプローチ

各産別組織は組織内国会議員や政治活動等を通じて、それぞれの産業の発展や課題解決に向けて、政治・産業政策活動に取り組んでいる。電力関連産業においても産業政策課題は原子力政策をはじめとして国の将来のエネルギー政策にも極めて大きく関わってくることから、取り組みの重要性は増すばかりである。この取り組みは、電力総連全体で進めていくべき重要な取り組みであるが、電力総連の加盟組合の中には、業種の特性上、エネルギー政策への関わりが低い組合も存在する。そういった組合の組合員に、電力総連としての産業政策課題をどのように理解し、共に行動に取り組んでもらえるかが、課題であると考えている。国や省庁との接点の多い電力総連が、現状の政策課題や今後取り組んでいくべき対応、また、それぞれの職場へ直結する法令などを、速やかに加盟組合まで連携し、職場へ入職してきた人にも、丁寧な説明を通して理解してもらうことが必要である。

時代の変化とともに、各産業における課題があらゆる場面で出てきている。足元の物価上昇や日常生活の中での課題、トランプ関税による外交面からくる産業課題など、解決・対応していくべき課題が押し寄せてくる。自身が加入している組合がどういった活動によって、それぞれの産業の発展に寄与しているかなどの理解活動を進めていくことも、入職者への大きなアプローチになると考える。

また、組織内国会議員の取り組みもしっかりと説明していかなくてはならない。労働組合の活動をしていると、組織内国会議員の重要性や政治が日常生活にどのようにつながってくるかを自然と意識してしまうが、色んな選挙の投票率を見ても、まだ政治に無関心な人は多いと考えざるをえない。入職してきた人全員が政治に無関心とは言えないが、政治と電力産業との関わりに絡めて、組織内国会議員の役割や重要性を理解してもらう取り組みが重要と考える。さらには、各自治体の組織内地方議員についても、より身近な生活に関わっている点なども伝えなければならない。場合によっては、議員本人と座談会のような場で意見交換をしてもよいのではないだろうか。組合員のみならず、自分の家族も生活する地域に根差した活動に取り組む議員が自分たちの職場から出ていることは、組合員にとっても非常に心強いはずである。労働組合活動と政治の役割を関連付けながら理解を求めていくべきである。

「労働組合の活動だから一緒にやってもらう」という、押しつけのような取り組みはさすがに現状少なくなっていると思うが、結局は労働組合という組織の役割や説明を、丁寧に粘り強く行っていくことが、最終的には入職者に労働組合の活動を理解してもらえる近道であると考えている。実際に、筆者が所属する加盟組合の職場支部の役員(非専従)には、中途採用で入職してきた人がいた。その人は、「以前の職場では労働組合はなかった。今、職場支部の役員として活動しているが、労働組合の存在がこんなに素晴らしいものとは思わなかった。」と発言していた。組合役員をしている筆者としても正直驚いた発言であったが、入社以来、労働組合があることが当たり前の筆者からすると、そういった感覚が薄まってきているのかもしれないと感じた場面であった。また、筆者が所属する構成総連の加盟組合には、中途採用で入職してきた後に委員長となった人も数人いる。どの委員長も素晴らしい活躍をしている。

人材の流動化によって、労働組合のなかった職場から入職してきた人にも「労働組合の活動は有意義で素晴らしい」と感じてもらうとともに、共に活動する仲間になってもらうためにも、地道な活動を着実に、自身を持って進めていくことが今後も重要であると考える。

(2)離職者への対応

本稿にて、将来的に転職をする人が増え、さらなる人材の流動化が現実になる可能性が高いことを示唆した。離職される企業としては、貴重な戦力を失ってしまうことになる。離職された分の人材を確保できればよいが、離職者がどういった理由で離職したかの原因によっては、同じことを繰り返してしまう可能性がある。離職者が多く人材が確保できなければ、企業の存続も危ぶまれ、職場で働く人の雇用・生活が脅かされることになる。

離職者が増えるということに対し、その原因が企業にあるのか、離職者自身にあるのかなど詳細に分析し、その対策を講じることが重要と考える。組合としてどういう取り組みをすべきか、以下の通り提言する。

①職場組合員のニーズ分析

離職原因が企業にあったとすると、働く環境や職場などに原因が潜んでいる可能性がある。企業側(経営側)では把握しきれない職場の現状や職場の声を拾えるのは労働組合である。この職場の声である「職場組合員のニーズ」を丁寧に分析し会社に対して団体交渉などで解決を求めていく取り組みを強化すべきである。私の所属元の単組では、毎年「職場点検活動」として職場組合員からの声を集約し、解決に向けて取り組んでいる。「職場で解決に取り組むこと」「職場支部で解決に取り組むこと」「労働組合として会社へ団体交渉を申し入れて解決に取り組むこと」などに分類し、会社側と解決に向けて議論を重ねている。ここで注意すべきは、個人の主張が職場全体の意見とすり替わらないよう、冷静に分析し、対応することである。職場環境が離職原因につながっているケースも多いことから、労働組合として積極的に職場課題の改善に向けて取り組むべきである。

②労働条件向上

前段で述べた意識調査の中でも、離職原因に労働条件が満足できないといった声があった。労働条件がどこまで改善すれば離職されない状況になるのかは、非常に難しい。そのような状況の中で労働組合としては、同業他社や同一地域の同規模企業の労働条件などを調査・分析し、会社と交渉を進めることが重要である。交渉の場面で会社側も参考指標として他社の数値を出してくることが推測されるが、「人材の確保」が課題となっている現状において、「同業他社と同等」ではなく、「同業他社より優位」な労働条件を引き出すべく、労働組合として毅然な態度で交渉していかなくてはならない。会社と労働組合の考える労働条件のギャップをどのように埋めて、離職防止につなげていくための労働条件構築を、断続的に取り組んでいくべきである。

③地域経済の活性化の視点からの取り組み

労働組合は自組織の組合員のために活動を進めていくことがメインであるものの、地方組織や全国組織などと連携しながら、地域経済の活性化という視点をもったうえでの活動にも取り組むべきではないだろうか。なぜなら、地域経済の活性化は、雇用の創出につながっていくと考えるからである。

私の地元である広島県では、人口流出に歯止めがかからない。特に、若い世代が進学や就職で県外に出ていく事例が多い。そういった中、広島県内の企業3社(いずれも大企業)が若者流出の対策を探る企業ネットワークを発足させた。組織の枠を越え、広島を「働く場所」としてより魅力的な県にしていくことを目的として活動を進めている。まだ新しい取り組みなので、今後どのような成果が出てくるか個人的にも大変興味深いが、このような取り組みが、特に地方を中心として広がっていけば良いと考える。

筆者としては、労働組合としても地域のヨコの連携をはかった、「地域としての」離職対策や雇用維持といった取り組みができればよいと考える。幸いにも、働く者のための地域の組織として、地方連合が存在する。地域経済の活性化や雇用創出、さらに経済が盛り上がることでその地域で働く者の賃金が上がり、将来的には労働条件の向上にもつながっていけば、非常に効果的と考える。一企業の離職防止には効果がないかもしれないが、地域で雇用を支える取り組みを進めることで、「地域における雇用維持」による都心部への労働力の移動を少なくすることができれば、一極集中ではなく、日本全体の経済の底上げにもつながっていくのではないだろうか。

おわりに

今回のテーマを選んだきっかけは、自身が所属する会社の離職者が増えているということだった。今は組合役員として活動をしているものの、電力インフラを担う事業者の一員として、特に現場技術者の離職や、人材育成をする前に離職するといった話を聞くたびに、会社の行く末を案じ、焦りの気持ちが生じていた。また、会社の周りの先輩は当たり前のように定年まで勤めあげる人ばかりだったので、「終身雇用が当たり前」という認識であったが、今回のテーマの研究を進めるうちに、「日本の企業のほとんどが終身雇用」とは言えないということ、少子高齢化・人材不足という事実に対して「転職する人が増えてきている」という報道等が実際は異なっているということも、研究を進める中で改めて認識することができた。

「働き方改革」が進み、仕事をしやすい、家庭やプライベートとの両立がしやすい環境整備が着実に整ってきていると感じている。この労働環境の変化は、社会的な背景も影響しているが、これまでの労働運動を進めてきた諸先輩方が、努力をして勝ち取ってきた賃金や労働条件の上に成り立っており、労働組合が国民生活のために知恵を絞って考え、会社と激しく論議し、勝ち取ってきた成果とも言える。

人手不足やAI・DX等新技術の発展により、今後、「人材の流動化」や労働環境がどのように変化していくか、なかなか想像し難いが、そのような状況だからこそ、労働組合の存在は間違いなく必要で、組合員とその家族が安心して幸せな生活を営むことができるよう、先を見据えて着実に活動を進めていかなくてはならないことも再認識できた。

今後も、組合員のために何ができるかを日々模索しながら、引き続き労働運動に邁進していきたいと思う。

参考文献

- 転職サービスdoda「ジョブ型雇用に関する意識調査(2024.3)」、

https://doda.jp/guide/ranking/103.html 、

2024年3月4日時点 - 一般社団法人日本経営協会「若手社会人就労意識ギャップ調査報告書2024」、

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000218.000078820.html、

2024年12月6日時点 - 厚生労働省「新規学卒者の離職状況」より「学歴別就職後3年以内離職率の推移」、

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001318986.pdf、

2024年10月25日時点 - 総務省統計局「直近の転職者及び転職等希望者の動向について」、

https://www.stat.go.jp/info/kenkyu/roudou/r5/pdf/21siryou4.pdf、

2023年12月18日時点 - リクルートワークス「中途採用実態調査(2023年度実績、正規社員)」、

https://www.works-i.com/surveys/item/240606_midcareer.pdf、

2024年6月6日時点 - 厚生労働省「令和6年度版 労働経済の分析 -第Ⅱ部第2章人手不足への対応-」、

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/24/dl/24-1-2-2.pdf、

2024年9月時点 - 田中秀樹「中小企業における中途採用者の組織適応及び働きがい・定着意識向上に関する研究」『日本労働研究雑誌』 2021年特別号(No.727)、2021年

https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2021/special/pdf/064-077.pdf