優秀賞

不当な労働環境の下で働く人々が声をあげられる社会

~SNS を活用した「労働組合を知る機会」の創出~

大山佳祐

吉村透真

大崎康平

はじめに

現代の日本では、「不満があっても言えない」労働環境が常態化しつつある。総務省「労働力調査」によるとi 、2024 年の平均就業者数は 6,781 万人に達している。これに対し、日本労働組合総連合会の「イメージ調査 2025 年」ではii 66.2%が「仕事や職場に対する不満がある」と回答している。単純計算すると約 4,400 万~4,500 万人が何らかの不満を抱えており、日本の就業者の約 3 分の2近くが現状の職場環境に課題を感じている実態が浮き彫りになった。特に非正規雇用者は、雇用形態の不安定さゆえに、声を上げることを躊躇することが多い。実際、私たちの友人の中にも、単発アルバイトに応募したものの、求人の記載内容と実際の仕事内容が異なっていたという経験を持つ人がいる。改善を求めたり指摘したりすることができないまま働く状況は大きな社会的課題である。

こうした構造的な問題を解決し、誰もが安心して声を上げられる社会を築くためには、労働者と制度の間に新たな接点を設けることが不可欠である。本論文の目的は、「不当な労働環境の下で働く人々が声をあげられる社会」の実現を目指し、労働組合が情報発信の仕組みを整備することによって、社会に新たなつながりを生み出し、課題改善につながる環境を構築することである。

1.若年層の労働環境と組合参加率の低下に関する分析

昨今の日本では、いわゆるブラック企業やブラックバイトに象徴されるような労働環境が社会問題となっている。Job総研は『2023年働く環境の実態調査』でiii 、これまでのキャリアにおいてブラック企業だと感じた企業に勤めた経験があるかを尋ねたところ、回答者の 52.8%が「経験あり」と回答した。また、経験ありと答えた360人に対し、ブラックだと感じた具体的な内容を尋ねたところ、「長時間勤務」が68.9%で最多となり、次いで「ハラスメントがある」48.3%、「根性論が飛び交っている」43.3%が続いた。さらに、ブラック企業での勤務経験がある360人に対し、その事象を理由に転職した経験の有無を尋ねた結果、「経験あり」が47.8%、「経験なし」が52.2%であり、およそ半数の人が何の行動も起こしていないことが分かった。

加えて、日本労働組合総連合会(連合)の『連合および労働組合のイメージ調査 2025』iv によると、就業経験のある1,811人に対して、仕事や職場に対する不満の有無を尋ねたところ、不満がある(またはあった)人の割合は 65.1%に上った。不満を解決するためにどのような行動を取ったかという質問に対しては、「何もしていない」が57.7%と最多であり、「労働組合に相談した」が4.2%と最も少なかった。行動を起こさなかった理由としては、「不満の解消は諦めている」が39.1%で最も多く、「解消する手段を知らない」20.0%、「労働に関する知識がない」13.9%と続いており、知識不足や諦めの感情が行動を阻む要因になっていることが明らかである。

以上の調査結果から、労働環境に対する不満を抱えているにもかかわらず、具体的な行動に移せない労働者が相当数存在している実態が浮き彫りになった。

厚生労働省『令和 6 年労働組合基礎調査の概況』によるとv 、労働組合の推定組織率(雇用者数に占める労働組合員の割合)は16.1%であり、過去最低を記録している。特に 15〜29歳の若年層における組織率は5.8%にとどまり、10 年前と比べ2.4 ポイント減少している。また、日本労働組合総連合会(連合)の『連合および労働組合のイメージ調査 2025』ではvi 、全体の26.3%、20 代に限ると 40.1%が「自分が組合員かどうか分からない」と回答している。

これらの結果から、現代の若年層労働者は「参加しない ⇄ 見えない」のスパイラルに陥っていると考えられる。具体的に以下の 3 点がその構造を形成している。第一に、組織率が過去最低水準にあること。第二に、職場に不満があっても、労働組合を活用する若年層がわずか 3%にとどまり、そもそも 15歳から 29歳の加入率も極めて低いこと。第三に、20 代の約 4 割が自身の加入状況すら把握していないことである。

これら三つの要因が、「低組織率 → 交渉力の低下 → 組合の見えにくさ(低可視性)

→ さらなる組織率の低下」という悪循環を生み出している。さらに、次節で述べる「教育機会の不足」「影響力の希薄化」といった要因と相まって、若年層の労働組合離れを加速させていると考えられる。

実際、立教大学経済学部の首藤若菜教授は「組合員の数は交渉力の源泉であり、労働組合の基盤そのものである。組織率が低下すれば組合機能が弱まり、さらなる組織率の低下につながるという負のスパイラルに陥る。世界的に見ても、組織率が低下した国では賃上げ率が下がり、労働条件格差が拡大し、政治的影響力も弱まっている」と指摘しているvii 。

2.日本とアイスランドの比較から見えた解決策

労働組合組織率が長期低落を続ける最も大きな要因は「教育機会の欠如(知る機会の欠如)」である。日本には大学が803校あるが、連合(日本労働組合総連合会)が正規科目として寄付講座を開設しているのは全国でおよそ20校にすぎずviii、大学生の大半は労働組合を学ぶ機会を持たない。高校段階でも事情は似ている。法務省の調査ix によれば、憲法・労働法などを含む法教育授業を実施した高校は24.7%にとどまり、労働法単独で授業が行われるケースはほとんどない。

知識不足は労働組合のイメージを硬直化させる。連合のイメージ調査xでは、「伝統的」、「保守的」といった“古さ”を想起させる形容が上位を占めた。若年層の視点ではさらに厳しい。労働組合向けアプリ「TUNAG for UNION」を運営する佐々木隆寛氏によるとxi 、多くの若者は組合を「古臭い」、「閉鎖的」、「政治活動に偏っている」と捉えているという。JILPT『ビジネス・レーバー・トレンド』(2022年12月号)もxii 、若手社員の間で「組合は身近でない・古い」とする回答が増え、役員のなり手不足が深刻化していると報告する。こうしたイメージと情報空白は「加入しているか分からない」状態を生みxiii 、厚生労働省『労働組合基礎調査』(2024年)では15〜29歳の推定組織率が一桁台(約5.8%)に沈んでいるxiv 。

対照的に、教育を通じて交渉リテラシーを育む仕組みを確立したのがアイスランドであるOECD統計によれば、同国の組合組織率は92.2%(2020年)と世界最高水準を維持し、最も低い 16〜24歳でも 72%が組合員であるxv。その根底にあるのは、非組合員にも標準的な労働条件が波及する「産業別協約の自動延長」であり、組合加入のメリットが可視化される。

教育制度も交渉体験を前提に設計される。上級中等教育法(Upper Secondary Education Act No.92/2008)は、各校に校長・教職員・生徒代表で構成するスクール・カウンシルの設置を義務づけ、生徒が学校運営に公式に参加できるようにしているxvi 。国家カリキュラム・ガイド(2011年改訂)は「すべての上級中等学校に生徒会を置き、福祉と権益を扱う」と明記しxvii、生徒会がカウンシルに代表を送ることができるようになっている。さらに、高等教育段階では、2013年設立の全国学生組織LÍS が8 大学・約2万人を代表し、政府や大学との正式な交渉権を有するxviii 。

こうして生徒・学生は、高校から大学に至るまで一貫して「代表を選び、交渉し、成果を共有する」プロセスを経験する。日本は「教育不足 → 交渉力縮小 → 成果希薄 → 加入意欲減退 → 組織率低下」という負のスパイラルに陥っている。他方で、アイスランドは「教育 → 交渉経験 → 協約成果の波及 → 加入が社会慣行化 → 高組織率」という好循環を維持している。両国の差を生み出す決定的な分岐点は、若年期に交渉リテラシーを涵養できるか否かである。すなわち教育機会の有無である。労働組合の再活性化を図るならば、日本は高校・大学で交渉の経験と労働法を正課に位置づけ、「学びから始まる組合文化」を制度的に育てる必要があると考えた。

しかし、労働組合を高校・大学の正課に組み込むことは理念としては望ましいが、現実には 5 つの壁が立ちはだかる。

第一に「授業時数の飽和」である。現行学習指導要領は公民科全体で年間70時間前後しか割り当てず、そこに政治・経済・主権者教育などの必修テーマが競合するため、学校現場からは「追加単元を確保する余裕がない」との声が多いxix 。法務省の全国調査xx でも、法教育を実施しない理由の最多回答が「時間が取れない」(63.4%)であった。

第二に「教員リソースの不足」がある。労働法や団体交渉を専門的に教えられる教員は極めて少なく、厚生労働省の報告書も「教える側の専門知識と教材が決定的に不足している」と指摘するxxi 。外部講師を招く方法はあるものの、日程調整・旅費負担・授業設計などの調整コストが高く、継続的な実施は困難である。

第三に「政治的中立性の確保」という制度制約がある。学校教育の政治的中立を定める臨時措置法と学習指導要領解説は、特定の団体への勧誘と受け取られかねない授業を慎重に扱うよう求めており、教員は労使問題を取り上げること自体に萎縮しやすい。

第四に「カリキュラム改訂の長期性」がある。指導要領の全面改訂はおおむね 10 年周期であり、労働組合単元の新設には中央教育審議会での審議、政令改正、教科書検定、教員研修の全段階を経る必要があるxxii 。したがって、制度改編は最短でも数年単位のタイムラグを伴う。

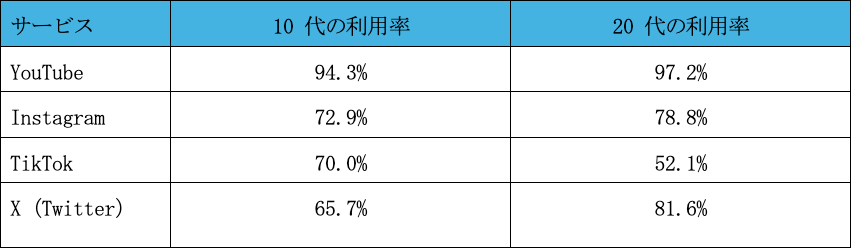

第五に「若年層の情報接触行動の変化」である。Z 世代の SNS 利用率は YouTube86%、Instagram74%、X(旧 Twitter)71%、TikTok55%と、教科書よりもタイムラインに学習資源を求める傾向が顕著であるxxiii 。教室に載せる前に、まず彼らの情報動線上に労働組合の基礎知識を提示しなければ接触機会そのものが生まれない。

以上を踏まえれば、アイスランドでは「教育→労働組合加入」という導線が社会においてテンプレート化されている。しかし日本では様々な要因から「教育→労働組合加入」という導線の実現は、現時点では難しい。そのため私たちは新しい、労働組合加入の導線として、「SNS→労働組合加入」を提言したい。このサイクルが実現されることで、今まで声をあげることができなかった人々が「声をあげることができる社会」の創出につながるのではないのだろうか。

3.提言の前に ~なぜ若者を対象とするのか~

私たちの提言は若者を対象としたものである。将来の労働組合員を増やすためには、若年層の組合員数を増やすことが不可欠だと考えるからであり、理由は大きく四つある。

第一に、組織の「持続可能性」を確保することである。労働組合の組織率は過去最低を更新しており、組合員の年齢構成も高齢化が進んでいる。すでに退職期にあたる層がボリュームゾーンとなっており、OECDの調査ではxxiv 、日本の労働力人口が2100年までに半減する可能性があると示唆されている。若年層を取り込まなければ、組合は縮小均衡を避けられない。

第二に、非正規就労の拡大に対応するためである。フリーランス協会の2024年調査ではxxv、20代のフードデリバリー配達員の55.1%が複数のプラットフォームで就労していると報告されており、若年層ほどギグワーク比率が高い傾向にある。既存の企業別組合はこうした働き方を把握・支援しづらく、若年層の無組織化が進んでいる。若者を取り込むことで、より広範な労働者を包括することが可能となる。

第三に、リーダーシップの継承とデジタルイノベーションの促進である。組合員の若年層が薄いため全体として組合員の高齢化が進行している。高齢の執行部では、 SNS による情報発信や AI・プラットフォームといった新産業への対応が難しく、「組合は古い」というイメージが固定化される恐れがある。デジタルネイティブ世代を取り込むことで、柔軟かつ機動的な広報・政策対応が可能となり、組合の存在意義を社会に再提示できると考える。

第四に、負のスパイラルを反転させるには若者が唯一の起点となり得るためである。前章で述べたように、「低組織率 → 交渉力低下 → 組合の存在感希薄化 → さらなる低組織率」という循環を断ち切るには、若年層において可視的メリットを提供することが鍵となる。若者は労働市場での滞在期間が長く、成功体験が口コミとして広がれば、長期的な加入と波及的な拡大が期待できる。つまり、若年層の組織率向上は、負のスパイラルを断ち切る唯一の手段であり、持続可能な労働組合運営の実現には不可欠である。そのため、若者の SNS 事情という観点から、提言の実効性を見ていく。

4.若者の SNS事情

労働組合の組織率の低下、そしてそれに伴い「不当な労働環境の下で働く人々が声をあげられない社会」になっている要因の一つとして、「労働組合を知る機会の少なさ」が考えられる。就労経験が浅く、学校教育でも労働教育がおろそかになっている現代を生きる若者にとっては、労働組合はそもそも「知るきっかけすらないもの」となっている。そのため、若者世代に労働組合を認知してもらうには、「知る機会」の創出が必要である。SNSを用いた施策を提言するにあたり、まず若年層のメディア接触傾向を確認したい。

総務省「令和5年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」ではxxvi 、平日の平均インターネット利用時間は10代で257.8 分、20代で275.8分であり、テレビ視聴時間(それぞれ39.2 分、53.9 分)の5倍以上に相当する。新聞の閲読・ラジオの聴取時間はほとんど皆無であり、若者の主たる情報源はインターネットに移行している。さらに、休日のインターネット利用時間は10 代が342.2 分、20 代が309.4 分と、平日よりもさらに長時間に及ぶ。中でも、動画投稿・共有サービス(例:YouTube、TikTok 等)に費やす時間は、平日でも10代で112.1 分、20代で101.4分、休日にはそれぞれ174 分、134.9分と全体の中でも際立って長い。このことから、若者の情報収集の中心に動画視聴があると考えられる。

出典総務省「令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」xxvii

出典総務省「令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」xxvii

これらの数値から明らかなように、若年層にとって SNS は最もアクセス頻度の高い生活インフラの一部になっている。したがって、労働組合が若年層に認知されるためにはこうした SNS を活用した情報発信の強化が、必要不可欠な戦略であると考えられる。

5.提言 「SNS を活用した労働組合を知る機会の創出」

本稿では、「不当な労働環境の下で働く人々が声をあげられる社会」の実現を目指し、労働組合が果たすべき新たな役割として、SNS(ショート動画等)を通じた情報発信を推奨する。 いま一度確認すると、現在の日本では、高校や大学において体系的かつ実践的な労働教育がほとんど行われておらず、特に非正規雇用や短期雇用といった不安定な働き方をする層にとっては、「知る機会すらない」ことが常態化している。この「教育の空白」は単なる情報不足を引き起こすだけにとどまらず、「自分の労働環境が法的に不当である可能性」や「不満を抱えたときに相談する場」など、働くうえで最低限守られるべき基盤の欠如に、気づくことすらできない土壌を形成している。その結果、「労働組合に頼らない」という選択や、労働組合を「古臭いもの」、「頼りにくく自分とは関係のないもの」、「正社員のもの」とみなす若者がほとんどである。その具体的な役割や活動内容の理解が広まっておらず、「何をしているのかわからない組織」という認識が若年層の間で根強く残っている。

こうした状況を打開する一歩として、労働組合が若者の主要な情報収集手段である SNS(Instagram Reels、TikTok、YouTube Shorts、X 等)を活用し、情報に自然に出会える環境を作ることが有効であると考える。前章でも述べたように、多くの若者が SNS を主な情報源としており、ニュースや学習・就職活動ですらも SNS 経由で情報を得ているという実態が明らかになっている。

配信する動画の内容としては、以下の 2 種類を想定している。一つ目は視聴者の実体験に訴えるものであり、二つ目は労働組合の活動紹介である。

一つ目の動画は例えば、「同じ仕事をしているのに賃金が異なる」「パワーハラスメント」「休憩時間を取らせてもらえない」など、仕事に対して不満を感じている人々に対して、「自分のいる状況は違法なのでは?」という、視聴者が自身の経験と重ね合わせやすいものにする。SNS のアルゴリズムは、視聴履歴や関心に基づき、利用者に最適化された動画を自動的に提示する設計となっている。そのため、少しでも労働環境に疑念を持つ人々が検索し視聴すると、それ以降は必要な動画を届けることができるようになる。つまり、従来のような「受ける教育」ではなく、「自然に情報に出会う」設計になるため、現代の動画視聴を情報源とする若者の行動様式に非常にマッチしている。

二つ目の動画は、労働組合の組織活動をショート動画で発信するものである。伝統的、堅実、保守的、そういったイメージを持つ労働組合が動画配信をすること自体が、若者が持つ「労働組合=古臭い」といった固定観念の払拭にもつながるであろう。現場での成功事例や相談・対応を簡潔に紹介することで、若者が組織の役割を視覚的に理解し、親近感を持つことが可能となり、組合の透明化にもつながることも考えられる。

おわりに

SNS の活用には、発信するための戦略やノウハウと人材リソースの確保といった課題が伴う。また、継続的に運用するための体制整備も必要不可欠である。しかしながら、これらを上回る意義として、労働組合組織率の回復と若年層との接点拡大への寄与という点で、取り組みの価値は大きい。

私たちが目指すのは、「知るきっかけ」がないまま取り残されてきた若年層や非正規雇用者など、不安定な雇用の下で働く人々に対し、労働組合という存在を届けることである。すなわち、「すべての働く人たちのために」という理念の実現に向けた一歩であり、連合が掲げる「働くことを軸とする安心社会―まもる・つなぐ・創り出す―」の構築にも貢献するものである。

加えて、重要なのは労働組合加入につながる導線の確保である。たとえば、LINE などのメッセージアプリを活用した相談・加入システムの構築は、現代の若者の行動様式に即した施策といえるだろう。労働組合が時代の変化に適応し、その在り方を柔軟に変え、「待つ存在」から「出会いに行く存在」へと変わることが求められている。

SNS で、「知る」、LINE で「相談する」、そして必要に応じて「加入する」という一連の流れを整えることで、従来は取りこぼされていた労働者が「声をあげられる社会」につながるだろう。

参考文献

- 総務省『労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)平均結果の要約』

https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/youyaku.pdf (2025/7/20 最終閲覧) - 日本労働組合総連合会『連合および労働組合のイメージ調査2025 』

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20250306-2.pdf (2025/7/20 最終閲覧) - Job総研(2023)『2023年働く環境の実態調査』

https://jobsoken.jp/info/20230116/(2025/7/10 最終閲覧) - 再掲( 2025 )『連合および労働組合のイメージ調査2025 』

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20250306-2.pdf (2025/07/10 最終閲覧) - 厚生労働省 (2024) 『令和6年労働組合基礎調査の概況 』

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/24/index.html (2025/07/10 最終閲覧) - 再掲 ( 2025 ) 『連合および労働組合のイメージ調査 2025』

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20250306-2.pdf(2025/07/10 最終閲覧) - vii 連合オンライン(2024)『詳しく聞いてみた!なぜ、「組織拡大」が必要なの?どうすれば、仲間が増えるの?』

https://www.jtuc-rengo.or.jp/rengo_online/2024/06/20/3495/ (2025/07/10 最終閲覧) - 日本労働組合総連合会( 2023 )『組織強化の取り組み 』

https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/kumiai_zukuri/kyouka/(2025/07/10 最終閲覧) - 法務省( 2022 )『高等学校における法教育の実践状況調査』

https://www.moj.go.jp/content/001395507.pdf (2025/07/10 最終閲覧) - 再掲( 2025 )『連合および労働組合のイメージ調査 2025』

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20250306-2.pdf?14(2025/07/10 最終閲覧) - 佐々木隆寛(2024)『労働組合で若者離れが進む原因とは?』 forUNION,

https://union.tunag.jp/column/union-youth-away/(2025/07/10 最終閲覧) - 労働政策研究・研修機構(2022)『ビジネス・レーバー・トレンド』 12,

https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2022/12/index.html (2025/07/10 最終閲覧) - 再掲(2025)『連合および労働組合のイメージ調査2025』

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20250306-2.pdf?14(2025/07/10 最終閲覧) - 厚生労働省(2024)『令和6年労働組合基礎調査の概況』

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/24/index.html (2025/07/10 最終閲覧 - OECD (2023), Trade Union Density,

https://data-explorer.oecd.org/vis?df[ds]=DisseminateFinalDMZ&df[id]=DSD_TUD_CBC%40DF_TUD&df[ag]=OECD.ELS.SAE&dq=ISL%2BDNK%2BNOR%2BSWE%2BFIN..&to[TIME_PERIOD]=false (2025/07/10 最終閲覧) - Government of Iceland(2013), Upper Secondary Education Act, No. 92/2008(English translation, Legislation in force 1 Oct 2013— 142nd edition ) ,

https://www.government.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/law-and-regulations/Upper-Secondary-Education-Act-No.-92-2008.pdf (2025/7/10 最終閲覧). - Ministry of Education, Science and Culture(2012), The Icelandic National Curriculum Guide for Upper Secondary Schools – General Section,

https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/ritogskyrslur/adskr_frsk_ens_2012.pdf (2025/7/10 最終確認). - LÍS, LÍS – The National Union for Icelandic Students,

https://sfhr.is/en/lis/ (2025/7/10 最終確認) - 総務省統計局(2014)『労働力調査(基本集計)平成26年平均( 速報 )』https://www.stat.go.jp/data/roudou/rireki/nen/ft/pdf/2014.pdf (2025/07/10 最終閲覧)

- 総務省統計局 (2025)『労働力調査(基本集計)令和6年平均(速報値)』

https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ (2025/07/18 最終閲覧) - 厚生労働省(2024)「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について

https://www.mext.go.jp/content/20240827-mxt_zaimu-000037716_01.pdf (2025/7/12 最終閲覧) - 中教審レポートと関係者インタビューで綴る次期学習指導要領「改訂への道」

https://kyoiku.sho.jp/special/362935/ (2025/7/14 最終閲覧) - サイバーエージェント次世代生活研究所「2024年 Z世代SNS利用率調査」

https://www.cyberagent.co.jp/news/detail/id=31399 (2025/7/14 最終閲覧) - OECD( 2024 )『 Population projections( POPPROJ )データセット 』

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=POPPROJ (2025/7/10 最終閲覧) - 一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会(2024)『第2回 フードデリバリー配達員実態調査』.

https://blog.freelance-jp.org/wp-content/uploads/2024/08/Food-deliverer-Survey2024-1.pdf(2025/7/10 最終閲覧). - 総務省情報通信政策研究(2024).「令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書 (概要)」.総務省.

https://www.soumu.go.jp/main_content/001017240.pdf,(2025/7/12 最終閲覧) - 再掲「令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書 (概要)」.総務省.

https://www.soumu.go.jp/main_content/001017240.pdf,(2025/7/12 最終閲覧)