育児休業給付制度改善に関する提言

~男性の育児休業取得率向上のために~

山本 智士

Ⅰ はじめに

近年の日本では、少子高齢化が進み本格的に人口の減少が始まったことを契機に、男性の育児休業取得についての関心が高まっている。1980 年代までは、女性の労働力率の増加は先進諸国において出生率を低下させる傾向にあったが、各国の仕事と家庭の両立を促す経済政策により、2000 年以降では女性の労働力率が高いほど出生率が高いという状況が生まれた(1)。これは、女性が育児に不安を感じない社会進出を促す政策が、少子高齢化に対して有効であることを示唆している。また、男性の育休取得率の向上は、ジェンダー平等の観点からも重要な位置を占めていると言えるだろう。父親の育児参加を規定する要因に関しては様々な研究が行われ、少なくとも日本においては父親の時間的余裕が重要であることが明らかにされている(2)。育児休業はこの男性の時間的余裕を生み出す重要なファクターであり、今日にいたるまで男性の育児休業取得を推進する様々な政策が施行されてきた。2010 年には、パパ・ママ育休プラスが導入され父母ともに育児休業を取得する場合休業期間を延長できるようになった。また同時に、一定の期間を空けることで父親が二度目の育休をとれるパパ休暇も新設された。しかし、実際には男性の育児休業取得率は 12.65%と女性の 81.6%と比べて大幅に低い水準に留まっている(3)。2021年、育児・介護休業法が改正され、育児休業の分割取得や取得要件の緩和が盛り込まれたが、これらの政策が男性の育児休暇取得の低迷を解消できるかについては疑問が残る。

男性が休暇・休業制度を利用しない理由は様々である。令和二年度の日本能率協会総合研究所による「仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」では、会社での育児休業制度の未整備、収入の減少、職場における育児休業制度を取得しづらい雰囲気(性別役割分業意識)といった理由が多くなっている。特に育児休業取得に伴う収入減少は家計に直接影響を与えるものであり、男性が挙げた理由で最も割合が高い(4)。

このような現状を踏まえて、本稿は上述の「収入減少」に注目し、現行の育児休業給付制度と男女間の賃金格差の観点から、男性育児休暇取得への改善策を提言として述べる。本稿の構成は以下の通りである。第一に、育児休業期間の所得保障制度と問題点について、海外の事例と比較しながら述べる。第二に、家計の収入構造と育児休業取得による収入への影響を考察する。第三に、上記の内容を踏まえて労働組合に対する提言を述べる。

Ⅱ 育児休業期間の所得保障制度と問題点

Ⅱ―1 現行の所得保障制度

日本の雇用保険制度では、有期無期雇用にかかわらず育児休業中に収入を得られる育児休業給付という制度が存在する。この制度は、2010 年に支給時期が異なっていた育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金が統合されたものである。厚生労働省の Q&A 育児休業給付によると、育児休業給付の受給できる額は以下のように定められている。

このように、育児休業給付金は通常勤務時と同額の所得を保障するわけではない。また、支払われる額は定額ではなく、育休取得前の賃金に対して一定割合が給付される形になっている。結果として、父母のうちどちらか一人のみ、または一人がより長期にわたって育児休業を取得する場合、給料がより低い方が育児休業を取得することは合理的であるということが明らかになる。

Ⅱ―2 海外の所得保障制度

育児休暇期間中の所得保障が、賃金に対して一定割合が給付されるという制度であることは珍しくない。イギリスでは定額手当てに加えて、父親が産後8週目までに1週間または2週間を1回取得することが可能な法定父親休暇を導入しており、その間は給与額の9割または所定の手当額のいずれか低い方の額が支給される(5)。また、男女ともに育児休暇取得率が高いスウェーデンでは、休業中の最初の390日間は賃金の80%、その後の90日間は定額の手当を受給することができる(6)。

しかし、現在の日本の賃金状況において、50~67%の所得保障は不十分であると考えられる。韓国では日本とほぼ同時期にパパ・クオータ制(父親に一定の育児休暇を取得するように割り当てる制度)が導入されている。結果として、パパ・クオータ制の導入後日韓両国の男性の育児休業取得率は増加している。しかし、日本での男性の育児休業の取得率は 2010 年(パパママ育休プラスを導入)から 2019 年にかけて 1.4%から 7.5%へとわずか 6.1 ポイントの増加を記録したのに対し、韓国での男性の育児休業取得率は 2014 年(パパの月を導入)から 2019 年にかけて 3.9%から 30.4%へと 26.5 ポイントの増加を記録しており、その伸び率に大きく差があらわれている。日本のパパ・クオータ制が父親の育児休業期間を最大2ヶ月延長するもの(その期間の給付金は給与の50%)に対し、韓国のパパ・クオータ制は育児休業期間中の給付金は給与の100%であり、この給付金の現実化の差異が、男性の育児休業取得率の伸びの差に繋がったと考えるのが妥当だろう(7)。

以上、現行の育児休業給付の仕組みでは、育休取得前の賃金が高いほど収入減少が大きくなること、海外と比較して日本の所得保障割合が低い水準にあることを明らかになった。次章では、夫婦間の収入差をふまえながら、育児休業取得による家計への影響を考察する。

Ⅲ 育児休暇取得による経済的影響

Ⅲ―1 世帯収入の分布

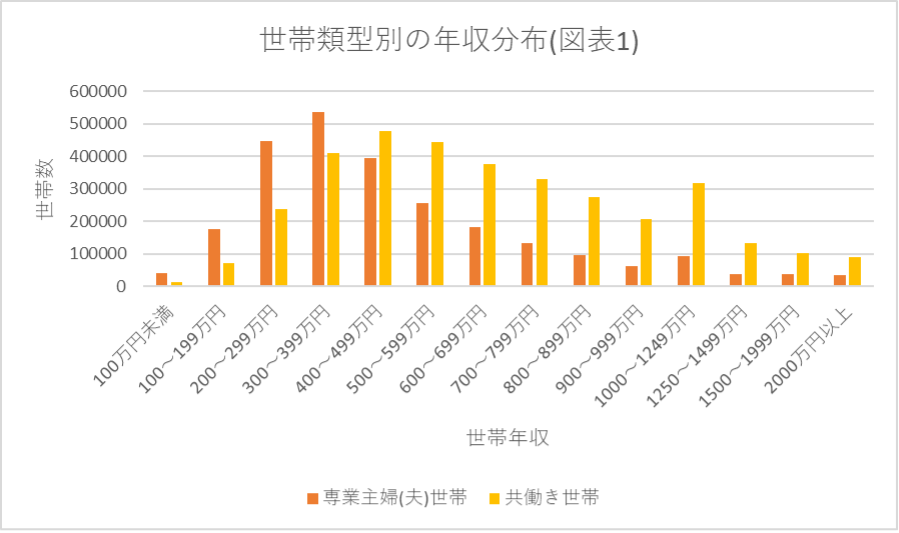

総務省統計局による家計調査報告書(2021)によると、世帯主が夫である共働き世帯の月当たり収入平均は約60万円となっている。ここから共働き世帯での平均年収は約720万円と推計できる。しかし、一部の高収入世帯が平均世帯所得を押し上げている可能性があるため、最新の就業構造基本調査を用いて共働き世帯、専業主婦(夫)世帯の年収分布を探る。以下のグラフ(図表1)は平成29年度の就業構造基本調査をもとに、夫婦のみの共働き世帯、専業主婦(夫)世帯の世帯収入の分布を表したものである(8)。

・図表1:総務省統計局,2017,「平成 29 年就業構造基本調査, 世帯の収入の種類・有業親族世帯人員,世帯所得,世帯の家族類型別世帯数(一般世帯)-全国」,表番号243番をもとに著者作成。

共働き世帯であっても、世帯年収400~499万円の世帯が最も多くなっているが、年収1,000万円以上という年収が高い層も比較的多くなっている。一方で、専業主婦(夫)世帯では、年収300~399万円の世帯が最も多く、高収入帯にある世帯は共働き世帯と比べて格段に低い。図表1をもとに中央値を算出すると、共働き世帯の年収中央値は600~699万円、専業主婦(夫)世帯の年収中央値は400~499万円である。

Ⅲ―2 共働き世帯における夫婦間の収入差

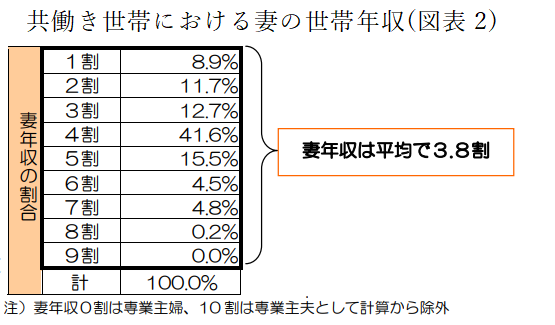

次に、共働き世帯における夫婦間の収入の差をみていく。図表2は2008年に明治安田総合研究所が若年層(20代・30代)共稼ぎ夫婦における妻(正社員)の世帯年収を調査した結果である。図表2で示されるように75%の世帯において妻の年収は夫の年収を下回っており、共働き世帯での夫婦間の年収比はおよそ夫3:妻2であることが推測できる。

また、前節と同様の家計調査報告書(2021)では、二人以上の勤労者世帯において、男性の世帯主収入が実収入の内に占める割合は約70%、女性の配偶者収入は約15%である (9)。上記のケースを採用した場合、賃金・給与以外の収入を除いた共働き世帯における世帯収入で、妻が占める割合は約18%という結果が求められる。

・図表2:鶴直明,2008,「2008年第4回結婚・出産に関する調査」,明治安田総合研究所,4頁。

Ⅲ―3 育児休業が家計に与える影響

これまでの考察で、育児休業給付の仕組みから父母のうち収入が低いほうが育児休業を取るのが合理的であること、そして一般的に各世帯において夫のほうが妻よりも収入が多いことを明らかにした。そこで、次に女性のみが育児休業を取得した場合、男性のみが育児休業を取得した場合、そして夫婦ともに育児休業を取得した場合について家計に与える影響を考察していく。

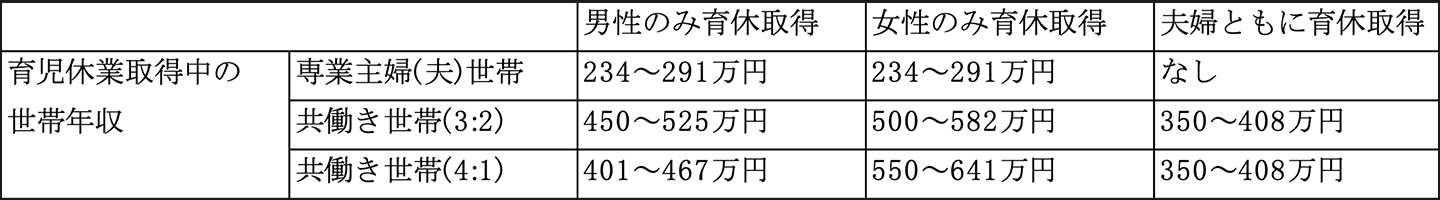

専業主婦(夫)世帯、共働き世帯の年収には、図表1から算出した中央値帯、共働き世帯の年収600~699万円、専業主婦(夫)世帯の年収400~499万円を設定する。また、共働き世帯では夫と妻の収入比が3:2、4:1の2パターンに分け、一年の間、夫、妻、夫婦が育児休業を取得し、現行の育児休業給付金を利用した場合、世帯年収がどの程度に減少するかを算出する(10)。以下の表(図表3)が計算結果である。

・図表3:平成 29 年就業構造基本調査をもとに、現行の育児休業給付制度を用いて著者作成。

次に育児休業は通常1年であるため、二人暮らしをしている夫婦の出産後1年の支出を試算し上記の結果と比較する。成人男女の生計費及び年間支出に関しては、連合リビングウェイジ(LW)報告書(2021)で用いられた値を利用する(11)。LW報告書によると、成人男女世帯(いずれも勤労者)での必要生計費と税、社会保険料の年間合計は約350万と推計されている。加えて、内閣府が行ったインターネットによる子育て費用に関する調査(2010)によると、子供が生まれて1年でかかる費用は約93万円とされる(12)。以上の事柄を考慮すると、二人暮らしをしている夫婦の出産後一年の支出は約443万円と推計できる。図表3と比較すると、夫婦ともに育児休業を取得した場合、ほとんどの世帯で支出が収入を上回ると予測できる。また、専業主婦(夫)世帯では働き手が育児休業を取得しただけで支出が収入を大幅に上回る。

本節の試算は出産後1年に限定したものであり、児童手当や扶養控除、その他優遇措置を考慮していない。しかし、1年という比較的短期間ではあるが、育児休業取得による収入減少は大半の世帯において家計に大きなダメージを与えるものであり、男女関わらず働き手が育児休暇を取得する上で大きな障害になっていると考えられるだろう。

Ⅳ 提言

育児休業給付制度に関する現状をふまえて、男性の育児休業取得率を向上させるために以下の内容を提言する。

「育児休業給付制度の改正を働きかけ、所得保障を年間7割に引き上げる」ことである。三章で示したように、現行の育児休業給付金では育休取得に伴う収入減少の影響が大きく、経済的な不安から育休取得を断念する男性が多い。賃金の向上によってこの問題を解決するには、夫婦ともに育児休業を取得する場合、世帯年収約725万円という非常に高水準が求められ、現状専業主婦(夫)世帯はもちろん、共働き世帯でも水準を超えるのは難しい(13)。組合による春闘などの賃上げ交渉は確かに重要ではあるが、全体として育児休業取得率を向上させるという観点では、やはり所得保障の割合を引き上げることが妥当だろう。

具体的な数値として「7割」と挙げた理由は、共働き世帯で夫婦ともに育児休業を取得した場合でも、児童手当を含めて家計収支がマイナスにならないラインであるためだ(14)。もちろん、収入が支出を上回れば問題ということではないが、少なくとも収支がマイナスにならないことは、育児休暇取得の心理的なハードルを大幅に下げ得ると考える。また、現在日本の母親が第一子を出産する平均年齢は30.7歳であり(15)、30代の二人以上世帯の平均貯蓄額は約590万円である(16)。所得保障を7割に引き上げると、専業主婦(夫)世帯であっても、出産後一年間の家計上の赤字を貯蓄額の20%未満へ抑えられ、子供の就学までの養育費に最低限の余裕をもたせることができるだろう。

Ⅴ 結論

育児休業給付制度の改正し、所得保障年間7割への引き上げは、個人や一企業で実現することは難しい。だからこそ全国の労働組合をまとめるナショナル・センターである連合が提言し、実現させていくべきものであり、男女問わず育児休業取得率の改善に繋がるだろう。そして、育休取得率の向上は少子高齢化の打開のみならず、連合ビジョン橋Ⅲにある雇用分野の性差別の禁止、賃金格差の是正、男女平等の実現の一助になるはずだ。働くことを軸とした社会の実現に対し、本稿の提言の実現が、その一歩になることは間違いないのである。

Ⅵ おわりに

本稿では、育児休業期間の収入減少という点に絞って考察を展開した。しかし、一章で述べたように育児は女性の仕事であるという性別役割分業からくる意識が、男性が育児休業を取得しにくくしているのも事実であり、その点について本稿では検討が不十分である。また、育児休暇の取得日数や金銭以外での補助など、育児休業給付と同様に重要な育児補助政策については触れることができなかった。加えて、本稿の提言は誰もがクリアするべき最低限のラインを基準においたものであり、実現の上で改善、修正は必要だろう。

日本の教育への公的支出額は少ない。少子高齢化が進む中で、子供の育児、教育に割かれる予算が低くなるのは当然であるという見方もできる。しかし、将来国家を担っていくのは子供たちであり、彼らの成長なくして日本の未来は明るくならないだろう。より良い社会の実現のために、教育の前にある「育児」を支援することは不可欠であるはずだ。今後どのような政策が実行され、男性の育児参加がどのように変容していくのか、注目し続けていきたい。

- 武石恵美子,2004,「男性はなぜ育児休業を取得しないのか」 日本労働研究雑誌(525),54-57

- 石井クンツ昌子,2009,「父親の役割と子育て参加--その現状と規定要因、家族への影響について (特集 父親)」 家計経済研究=Japanese journal of research on household economics(81)2009.Win,16-23

- 西田裕子,寺嶋 繁典,2020,「日本人男性にとっての育児休業」関西大学臨床心理専門職大学院紀要,第10号27-37

- 奥貫 順也,古賀 弥乃莉,高田 航,松尾 颯祐,吉田 聡志,2015,「男性の育児休業取得促進 合計特殊出生率上昇に向けた就業・育児両立支援策」ISFJ2015 政策フォーラム発表論文,明治大学

- 鶴直明,2008,「2008年第4回結婚・出産に関する調査」,明治安田総合研究所

- 浅川慎介,2020,「育休給付金が世帯の労働供給と子供の長期的アウトカムに与える影響」 日本労働研究雑誌 2020年5月号(No.718), 88-89

- 金 仁子,2020,「日韓比較からみる男性の育児休業取得状況:パパ・クオータ導入を中心に」『經濟學研究=Economic Studies 70(2)=237:2020.12』,111-123

- 労働政策研究・研修機構,2018,「諸外国における育児休業制度等、仕事と育児の両立支援にかかる諸政策―スウェーデン、フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、韓国―」資料シリーズ No.197, 第4章イギリス,115-134

- 日本能率協会総合研究所,2021,「仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業令和2年度厚生労働省委託事業」

(2022年7月17日閲覧 , https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200711_00003.html) - 厚生労働省,2020,「令和2年度雇用均等基本調査」

(2022年7月17日閲覧 , https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r02.html) - 厚生労働省,「Q&A~育児休業給付~」(2022年7月15日閲覧, Q&A~育児休業給付~(mhlw.go.jp))

- 厚生労働省,2020,「育児・介護休業法のあらまし」(2022年7月17日閲覧, 育児・介護休業法のあらまし|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

- 厚生労働省.2021,「令和3年度「出生に関する統計」の概況」

(2022年7月17日閲覧, https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/syussyo07/index.html) - 内閣府男女共同参画局,2006, 「平成18年版男女共同参画白書」(2022年7月14日閲覧, https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h18/web/index.html)

- 内閣府,「仕事と家庭の両立支援」

(2022年7月15日閲覧, https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2005/17webhonpen/html/h1420210.html) - 総務省統計局,2021,「家計調査報告書, 都市階級・地方別(構成比%)」

(2022年7月15日閲覧, https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei

=00200561&tstat=000000330001&cycle=7&year=20210&month=0&tclass1=000000330001&tclass2=

000000330004&tclass3=000000330005&result_back=1&tclass4val=0) - 総務省統計局,2017,「平成29年就業構造基本調査, 世帯の収入の種類・有業親族世帯人員,世帯所得,世帯の家族類型別世帯数(一般世帯)-全国」,

(2022年7月16日閲覧, https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei

=00200532&tstat=000001107875&cycle=0&tclass1=000001107876&tclass2=000001107878&tclass3val=0) - 日本労働組合総連合会,2021,「2021連合リビングウェイジ」

(2022年7月17日閲覧, https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/living_wage.html) - 内閣府,2010,『インターネットによる子育て費用に関する調査』,

(2022年7月17日閲覧, https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/cyousa21/net_hiyo/mokuji_pdf.html) - 日本労働組合総連合会,「連合ビジョン「働くことを軸とする安心社会-まもる・つなぐ・創り出す-」」

(2022年7月17日閲覧, https://www.jtuc-rengo.or.jp/about_rengo/society/vision.html) - 金融広報中央委員会,2020,「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査], 各種分類別データ」

(2022年7月17日閲覧, https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/yoron/futari/2020/20bunruif001.html)

- (1)内閣府男女共同参画局,2006,「平成18年版男女共同参画白書」第1部第3章第8図「OECD加盟24か国における女性労働力率と合計特殊出生率」

- (2)石井クンツ昌子,2009,「父親の役割と子育て参加--その現状と規定要因、家族への影響について(特集 父親)」 家計経済研究 = Japanese journal of research on household economics (81) 2009.Win,17頁

- (3)厚生労働省,2020,「令和2年度雇用均等基本調査」,事業所調査 結果概要,16頁

- (4)日本能率協会総合研究所,2021,「仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業令和2年度厚生労働省委託事業」,労働力調査報告書,138頁

- (5)労働政策研究・研修機構,2018,「諸外国における育児休業制度等、仕事と育児の両立支援にかかる諸政策―スウェーデン、フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、韓国―」資料シリーズ No.197, 第4章イギリス,120~121頁

- (6)内閣府,「仕事と家庭の両立支援」

(2022年7月15日閲覧, https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2005/17webhonpen/html/h1420210.html) - (7)金 仁子,2020,「日韓比較からみる男性の育児休業取得状況:パパ・クオータ導入を中心に」『經濟學研究=Economic Studies 70(2)=237:2020.12』,120~121頁

- (8)総務省統計局,2017,「平成29年就業構造基本調査,世帯の収入の種類・有業親族世帯人員,世帯所得,世帯の家族類型別世帯数(一般世帯)-全国」,表番号243番をもとに著者作成。世帯主夫婦以外の収入を除くために、夫婦のみ世帯を対象に算出した。

- (9)総務省統計局,2021,「家計調査報告書,都市階級・地方別(構成比%)」,二人以上の世帯のうち勤労者世帯。不労所得や臨時収入などは除く。

- (10)3:2パターンは、鶴直明,2008,「2008年第4回結婚・出産に関する調査」,明治安田総合研究所,4頁の比を参考に設定。4:1パターンは、三章二節の、総務省統計局,2021,「家計調査報告書, 都市階級・地方別(構成比%)」の値より設定。現行の育児休業給付制度を用いて世帯年収を計算し、図表3を著者作成。数値は小数点以下を四捨五入。

- (11)日本労働組合総連合会,2021,「2021連合リビングウェイジ」,報告書,5頁。LWは労働者が最低限の生活を営むのに必要な賃金水準を試算したものである。LWはさいたま市という日本の一地域をモデルとしたものであるが、生活に必要な最低生計費を用いて算出されている。収入減少による家庭への経済的影響を分析する上では、平均支出や標準生計費の値を用いるよりもLWが妥当であると判断した。

- (12)内閣府,2010,『インターネットによる子育て費用に関する調査』,第3章調査結果,43頁、0歳児を参照。

- (13)0歳~3歳未満では、一人あたり月額1万5千円(年間18万円)の児童手当が支給される。出産後一年の支出を443万円と仮定し、現行の育児休業給付で家計収支を黒字にする場合、以下の式の通りになる。この時、求められる世帯年収は726万円(小数点以下は四捨五入)となる。

443万円-18万円≦世帯収入/2×1.17 - (14)児童手当を年間18万円、共働き世帯の年収を600~699万円、育児休業給付による所得保障を7割と仮定すると、夫婦ともに育児休業取得中の世帯年収は600~699万円×0.7+18万円=438~507万円となり、出産後一年の支出推計443万円を十分に上回る水準となる。

- (15)厚生労働省.2021,「令和3年度「出生に関する統計」の概況」,3頁

- (16)金融広報中央委員会,2020,「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査]」各種分類別データ,統計表番号6[種類別金融商品保有額(金融資産を保有していない世帯を含む)]より。