「勤務地限定正社員制度」から、転勤制度の見直しを目指す

―家庭と仕事を両立しながら働き続けることができる社会に向けて―

前川 葵唯

【1】テーマ設定のきっかけ

私がこのテーマを設定したきっかけは、私の幼少期にある。父親は、私が一歳半の時に異動を命じられ、父は家族を大阪に残して東京に10年間暮らすこととなった。すでにマイホームを購入していたため、家族が帯同するのは難しかったのだと考えられる。父は週末に実家に帰って掃除や買い物をしていたが、父がいない間の母は、育児にかかりきりで大変そうにしていた。

このことから、「なんでわざわざ子どもがまだ小さいのに引っ越しを伴う異動命令を出すのか?」と疑問に思う。私は子どもを持っても働き続けようと考えているが、正直なところ、夫が単身赴任して一人で育児ができるのか、そしてそれが子どもに悪影響を与えないかを考えるとうまくやっていける自信がまったくない。安心して働けるかどうかを考えたときに、転勤の有無はかなり関係があると考えたため、このテーマを設定した。

このレポートは、なぜ今転勤制度の見直しが必要なのかを挙げ、次に企業の転勤に対する考え方や制度を、独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査を参考にして論じる。そして最後に、労働組合に対して、「勤務地限定正社員制度の導入と活用」の取り組みを推進してはどうか、という旨の提言を行う。

また、このレポートでは、転勤とは居住地の変更を伴う異動配置のことを意味する。

【2】転勤問題の重要性

最初に、今転勤問題に取り組む必要性がある理由を簡潔に述べる。

一つ目の理由は、日本型雇用慣行の見直しである。令和元年度経済白書iでは『企業による多様な人材の活躍を推進するためには、柔軟な働き方やワーク・ライフ・バランスの改善等の働き方を変革すること、長期雇用と年功序列等を特徴とする日本的な雇用慣行を見直すこと、職場において管理職が適切にマネジメントを行うこと等が特に重要である』としている。第三章で詳しく述べるが、転勤制度は日本型雇用慣行に支えられているii。終身雇用制・年功序列賃金が保証されなくなると、転勤が理由で転職する人は増えることが予想される。退職により人材が流出することは企業にとってもデメリットである。働き方が変わりつつある現代、転勤制度について再考する必要性がある。

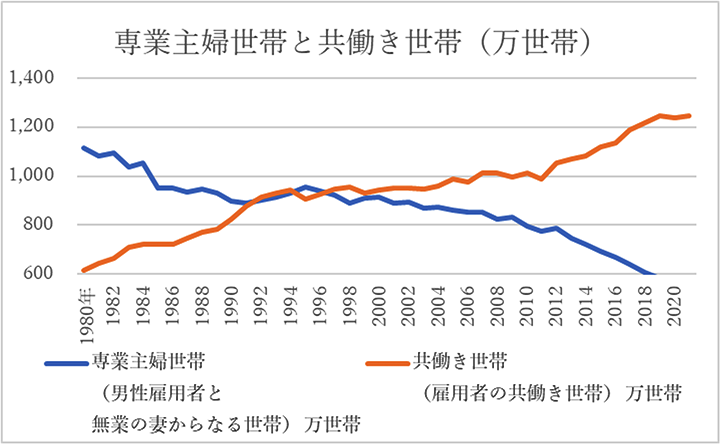

また、二つ目の理由に共働き世帯の増加を挙げる。図12iiiからもわかるように今や共働き世帯は専業主婦世帯の2倍以上、実に2/3が共働き世帯なのである。共働き世帯の場合、配偶者が転勤を言い渡されると、家族が帯同する場合はどちらかが休職または退職を選ばざるを得ない。そして、一般的に収入の多寡や育児の問題で、女性が退職を選ぶことが多い。

三つ目の理由は、二つ目の理由にも関連があるが、女性の社会進出を推進することである。育児や介護などを理由に、女性は転勤をきらう傾向にある。そして企業側もそれに配慮して転勤を命じない傾向にあるが、昇進のために転勤を条件とする現状では、女性が昇進することが困難な状況になっている。

以上の理由から、転勤制度を見直すことは、子育てや介護を社会全体で支え、男女平等参画社会を構築すること、ライフステージに応じた柔軟な働き方を整備することに貢献するivと考える。

【3】転勤制度の成り立ち

日本の転勤制度は「日本型雇用」によって形成、定着した。v日本型雇用とは、新卒一括採用、終身雇用、年功序列賃金という3要素によって象徴される雇用システムのことである。年功賃金では若年層ほど貢献度よりも低い賃金であり、高齢者ほど貢献度よりも高い賃金になる傾向がある。したがって、労働者は貢献と賃金のバランスを取るために定年まで働き続けることを望む。また、日本では企業が正社員を解雇することに対して厳しい制限が課されている。業況に関わらず新卒で一括採用した労働者の雇用を定年まで維持するには、人材需給調整を企業内で完結させることが必要となる。そこで、企業は転勤制度を用いて労働者を柔軟に配置転換させることにした。以上のように、転勤制度は終身雇用と深く結びついて定着してきたものであり、その裏では年功賃金という仕組みが作用していたと言える。

【4】転勤制度の問題点

4.1 企業の人事権

解雇が厳しく規制されていることとのバランスで、企業内の配置は柔軟に認めようとする考え方があり、使用者の人事権は広く認められている。結果として、配転命令の効力は広く肯定されている。vi使用者は労働協約や就業規則に配転を命ずることができる旨の定めがあり、実際にこれに基づき配転が頻繁に行われていたこと、勤務場所を限定する合意がなされなかったことという事情が認められる場合には、労働者の個別的同意がなく配転を命じる権利を持つ。配転命令の業務上の必要性については、行動の必要性は要求されず、労働者の適正配置や業務運営の円滑化の事情があれば肯定される。労働者に対する不利益が通常甘受すべき程度を著しく超える場合は、配転命令は権利濫用として無効になるが、配転に応じると単身赴任せざるを得ないという事情だけでは「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」とはならない。したがって、労働者は異動の辞令を断ることは原則できない。

4.2 帯同か?単身赴任か?

使用者は幅広い人事権を持っている。独立行政法人労働政策研究・研修機構(以下JILPT)による「企業の転勤の実態に関するヒアリング調査」viiによると、会社主導で転勤命令を決定する傾向がある企業は7割以上である。そして転勤の際、「家族帯同が原則」とする企業は約25%ある。また、転勤の打診時期は転勤の「2週間超~1か月前」とする企業が最も多い。

家族が帯同する場合、転勤を打診されてから引っ越すまでの時間が短いので配偶者にとって大きな負担となることは否めない。また、子どもの転園、転校が必要となる場合は新居探しと並行して転園先を探したり、転園、転校の手続きをしたりすることが必要となる。家族帯同を原則とする場合は転勤赴任期間終了後、他の地域に転勤することが多い企業が6割超である。これでは、配偶者側のキャリア形成を望むことは難しい。配偶者の転勤に伴う勤務地変更制度が、「制度としてある」「制度はないが運用としてある」企業は2割弱しかない。企業内で出産・育児をカバーする仕組みを整備したところで、配偶者が遠隔地に転勤となった場合に離職されると、企業としては投資した資源が回収できず、損失を被ることになる。

家族が帯同せず、単身赴任を選択する場合は、経済的負担が大きくなる。家賃補助があったとしても、食費や保健衛生費が二重にかかることを考慮すると、家計としてはマイナスになるだろう。また、単身赴任は家族の共同の場と時間を失い、プライベートの充実を損なうという問題もある。

帯同と単身赴任、どちらを選んだとしても労働者とその家族の生活に多大な影響を与えるのだ。

4.3 家族の転勤がきっかけで退職する女性について

転勤制度を維持されてきた要因の一つに、男性片働きモデルがある。viiiこのモデルの結果、男性が転勤し、専業主婦である配偶者がそれに帯同して転居することがまだ可能であった。しかしながら、現在、共働き世帯が増えたことで致命的な問題が生じている。

全国就業実態パネル調査ixによると、「夫の転勤」「配偶者の転職、引っ越し」がきっかけで退職する人は年間2万人いると推計されている。そして、離職後は約半数が仕事を持たず、新たに仕事に就いた人も約8割が非正規労働者となっている。これでは、夫の転勤に伴って生じた離職により妻のその後の就労が阻害されてしまう。配偶者の転勤により退職したものを対象とした再雇用制度が存在する企業は1割しかないため、「正社員として働きたくても働けない」人が多数いることが予想される。また、家族が帯同する引っ越しの場合、3年程度の短いスパンで引っ越しをしなければならない場合もあり、長期間雇用を望めず、使用者側が雇用をためらうケースもある。この調査によると、離職理由が転勤によるものである場合、その他の理由に比べて退職者が高学歴である割合が優位に高く、教育水準の高い妻の労働供給を阻害していると言える。x

4.4 転勤対象者への負担

JILPTの調査によると、転勤があることにより、困難に感じることに、「育児がしづらい」「進学期の子どもの教育が難しい」「持ち家を所有しづらい」「介護がしづらい」を挙げる労働者が半数以上である。また、「できれば転勤はしたくない」と考える労働者が4割、「できれば単身赴任はしたくない」が5割、子どもがいる場合、「転勤は家族に与える負担が大きい」が9割以上である。ここからわかることは、労働者は転勤を、雇用関係を維持するために受け入れてはいるものの、生活面で支障が存在する、または人生設計をするうえで足かせとなっていることがわかる。

【5】企業の転勤に対する考え方

5.1 女性のみの「配慮」

JILPTの調査によると、8割以上の企業は子育て期に女性を転勤させることが難しいと考えており、7割以上の企業が女性の既婚者を転勤させることが難しいと考えている。この統計では女性に関する言及はあるが、男性に対する言及はない。実際に、全国転勤型の正社員(総合職)として雇用する場合、女性の転勤者がほぼいない企業は過半数ある一方、男性は一定割合が転勤を経験する企業が9割以上である。男性の方が育児・出産の負担が少ないことからこのような割合になるのだろうが、家事・育児に関する負担が配偶者側に寄ってしまうのも、仕方がない話である。

転勤が多い年齢層がある、と答えた企業は転勤がある企業の3割程度だが、その中で転勤が多い年齢層は30代、40代である。これは家庭をもち、子育てをする世代とちょうどかぶることとなる。女性に対する配慮はあるのに、子育て中の男性に対する配慮がないことが不思議である。

5.2 転勤の意図

JILPTの調査によると、企業側の転勤の目的として、「社員の人材育成」が66.4%にのぼり、転勤をいわゆる「出世のためのもの」と見なしていることがある。これは生活環境・職場環境が変わる負担が大きいため、無条件で転勤を受け入れる労働者は多くなく、出世に関するある程度のインセンティブを与えなければ、転勤に応じず退職してしまう労働者が多数発生し、人事が難しくなるからだと考えられる。しかし、この企業体質では、ライフイベントのために転勤を「配慮」されている女性は、管理職に昇進するのが難しくなる。昇進には転勤が必要となる企業慣行が、女性管理職の割合が少ないxi要因の一つではないだろうか。

また、中央大学大学院戦略経営研究科のワーク・ライフ・バランス&多様性推進・研究プロジェクトによる企業アンケート調査xiiによると、「同じ雇用区分でも転勤を経験した社員とそうでない社員の間には、仕事への取り組み姿勢等に違いはあるか」という質問に対して、企業の回答の中で「特に違いはない」とする企業が27.8%と少なくない。さらに、転勤経験者比率が高い企業ほど「特に違いはない」という回答が多かった。「転勤の有無で雇用管理区分を分けており、転勤なしが2割程度以下の企業」においては「特に違いはない」が43.9%となっている。これは、企業側が転勤に備わると主張する、「社員の人材育成」機能が確定的にあることを示していない。

【6】問題提起

6.1 労働者側の要求

実際、営業職や都市部に本社機能を集中させている場合など、転勤制度それ自体を廃止することが難しいという現実はある。育児や介護のためであったとしても、転勤を断った側と昇進に差がないとなると、転勤を受け入れる側から不満が出ることが予想できる。そこで、転勤ルールの明文化と、それの正しい運用を主張したい。

JILPTの調査では、転勤ルールを定めていない企業が8割弱である一方で、労働者の6割強は転勤ルールの作成を求めている。具体的な内容は、「転勤の長さ」「転勤の時期(年齢、勤続年数、役職など)」が要求にある。転勤ルール、転勤免除制度を設けることによって、労働者側は転勤を命じられる時期、期間をある程度予測することができ、自分の人生の先行きを見通すことが今よりもできるようになるだろう。

しかし、使用者に人事権がある以上、力として弱い労働者個人の働きでこうした転勤ルールが作られることを期待することは難しい。労働組合を通して転勤ルールを作るように、企業側に働きかけるのはどうだろうか。

6.2 現存する制度と問題点

私は、労働組合に対して、「勤務地限定正社員制度」の柔軟な運用と、地域限定正社員とそうでない社員の間で可能な限りキャリアに差が生まれないようにすることを求める運動と、企業に対して「転勤ルール」の策定を求める運動を、企業に対して行うように提言する。

現在、様々な理由で転勤を拒む社員のために、「勤務地限定正社員」という雇用区分を設けている企業がある。厚生労働省は、勤務地が限定されても、転勤のある正社員と比べて生産性に大きな違いがない場合があり、キャリアトラックを区分することは紛争の未然防止や、多様な正社員のモチベーションや生産性の維持・向上等の観点から必ずしも望ましいものではない、と主張している。xiiiしかし、現実は、同じ雇用区分のままでは「管理職には就けない」「課長相当職までしか就けない」とする企業が7割でありxiv、勤務地限定正社員という働き方を選択すると、昇進の可能性が大いに狭められることとなる。また、管理職が育児や介護の問題に直面した時に、働き方の転換ができず仕事と家庭の板挟みになって苦しむという可能性が考えられる。

男女雇用機会均等法第7条は、性別による間接差別を禁止し、間接差別となりうる措置を省令で列挙している。また、省令では、募集、採用、昇進又は職種の変更に当たって、転居を伴う配置の変更に応じられることを要件とすることと、昇進に当たって、異なる事業場間の配置の変更の経験があることを要件とすること、が平成26年度から新たな間接差別に当たるとしている。xvこれらの措置は、合理的な理由がない限り、性別による間接差別となる、としている。しかしながら、この法律は実質的に機能していないのが現状である。

6.3 実際の事例

ここでは、実際に勤務地限定正社員制度を取り入れ、柔軟な働き方を実現した企業について述べる。

地域限定正社員制度を導入した株式会社フレスタxviでは、1999年に、今後数が増えることが見込まれる女性社員により長く活躍できる環境を提供するために、地域限定的な働き方ができる制度を導入した。地域限定正社員が従事する職務の内容やキャリアパス、社員格付けの仕組みや福利厚生などには一切正社員と違いを設けておらず、唯一の違いは基本給の額である。現在、同じ等級に格付けされた正社員と比較すると地域限定正社員の職務給はその85%の額とされており、15%の差は全国転勤を命じられる可能性がある正社員の負担に報いるものとして設定している。そして正社員と地域限定正社員区分間の転換も可能である。地域限定的な働き方が必要になるきっかけはいつ訪れるかわからないものであり、理由によらず柔軟に従業員の希望にこたえたいという同社の考え方から、区分の転換に制限はなく、申し出の理由も問わない事としている。2018年4月には、地域限定正社員の対象を従来の3等級(フロアチーフ)までから、6等級(部長)にまで拡大した。4~6等級は主に管理職が担当する等級であることから、女性社員や介護に直面した男性管理職などに歓迎された。

この制度の効果として、社員の定着が進んだことが挙げられる。従来なら退職を選ぶところ、地域限定正社員を利用して働き続けるという働き方が可能になり、特に女性社員に関しては1999年に7年5か月であった平均勤続年数が、2016年には10年4か月まで伸びており、定着が進んでいる。

この例では職務給に差をつけているものの、それ以外の社員の扱いは一律であり、かつ地域限定従業員ながら部長にまで昇格できる可能性がある、という点で評価できる。

【7】まとめ

転勤制度を見直すことによって、女性の社会進出を後押しすることができる。今や共働き世帯が全体の3分の2を占めるなかで、総合職を選ぶ女性も多い中、転勤制度の受容のいかんによって管理職登用を制限することは、人材の有効活用という面からも得策ではない。また、育児や介護中に転勤の可能性が生じないことは、男性・女性問わず精神的負担を減らすことができる。この制度は、男女平等に推進されるべきで、特に男性がこの制度を活用する際に不利益を被らないように、組合側は企業と交渉し、制度導入後も形骸化していないか把握し続ける必要がある。

労働組合が、ジェンダー平等という観点や、多様な働き方の推進をするにあたって、居住地の変更という労働者にとって大きな負担のかかる転勤制度を見直す運動をしていくことは、女性だけでなく、男性にとっても安心して働ける環境を構築していくことに繋がるだろう。

- 厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク,2018,「厚生労働省委託事業『平成30年度地元の多様な雇用の受け皿の整備業務』地域限定正社員制度導入事例集」, (https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/common/pdf/tokusetu/chiikigenteiseishain.pdf)

- 祖父江万里子,2017,「ダイバーシティ経営から見る転勤制度の問題点と今後の方向性」, 『季刊 政策・経営研究 2017』 vol.4 pp80-90

- 独立行政法人労働政策研究・研修機構, 2017, 「調査シリーズNo.174『企業の転勤の実態に関するヒアリング調査』第一部 調査結果」, (https://www.jil.go.jp/institute/research/2017/documents/174_01.pdf)

- 内閣府,2019,「令和元年度年次経済財政報告-「令和」新時代の日本経済-」

- 祖父江万里子,2017,「ダイバーシティ経営から見る転勤制度の問題点と今後の方向性」, 『季刊 政策・経営研究 2017』 vol.4 pp80-90

- 独立行政法人労働政策研究・研修機構,2022,「統計情報-早わかりグラフでみる長期労働統計 図12 専業主婦世帯と共働き世帯 https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0212.html

- 日本労働組合総連合会,「連合の政策実現行動 働くことを軸とする安心社会」, 日本労働組合総連合会ホームページ,

(2022年7月22日最終アクセス, https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/seisaku_jitsugen/anshinshakai.html) - iiに同じ

- 独立行政法人労働政策研究・研修機構,2016,「雇用関係紛争判例集(50)【異動】配転の意義、勤務場所の変更」, 独立行政法人労働政策研究・研修機構ホームページより

- 独立行政法人労働政策研究・研修機構, 2017, 「調査シリーズNo.174『企業の転勤の実態に関するヒアリング調査』第一部 調査結果」,(https://www.jil.go.jp/institute/research/2017/documents/174_01.pdf)

- iiに同じ

- リクルートワークス研究所,2016,「全国就業実態パネル調査2016」,2022年7月22日最終アクセス,(https://www.works-i.com/research/works-report/item/160523_JPSED2016data.pdf)

- 太田聰一,2017,「夫の転勤による妻の無業化について」,リクルートワークス研究所編 「全国就業実態パネル調査 日本の働き方を考える」Vol.13より

- 帝国データバンク,2021, 女性登用に対する企業の意識調査(2021年)によると、女性管理職の平均割合は8.9%であり、これは2020年までの目標達成を掲げていた「指導的地位に占める女性の割合30%」からは程遠い。(2022年7月22日最終閲覧 https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p210805.html)

- 中央大学大学院戦略経営研究科 ワーク・ライフ・バランス&多様性推進・研究プロジェクト,2016,「ダイバーシティ経営推進のために求められる転勤政策の検討の方向性に関する提言」,中央大学大学院戦略経営研究科 ワーク・ライフ・バランス&多様性推進・研究プロジェクトホームページ

- 厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク, 2018,「厚生労働省委託事業『平成30年度地元の多様な雇用の受け皿の整備業務』地域限定正社員制度導入事例集」, (https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/common/pdf/tokusetu/chiikigenteiseishain.pdf)

- viiに同じ

- 厚生労働省,2014年,「男女雇用機会均等法で禁止している『間接差別』の対象範囲が拡大します」, 2022年7月25日最終アクセス, https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000059264.pdf

- xiiiの事例として取り上げられていた。