副業・兼業における労働時間管理の困難性

―逆転的提言と連合・労働組合の役割―

廣野 風跳

1.はじめに

平成30年に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立した。同関連法の目指すところは、「長時間労働の是正」、「多様で柔軟な働き方の実現」、「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」である。たしかに、過労自殺や非正規労働者の差別などが、これらの強行規定により減少の方向に向かうことは、まず間違いないだろう。しかし、「多様で柔軟な働き方の実現」として認められる、フレックスタイム制の見直し、高度プロフェッショナル制度の新設は不十分であると評価せざるを得ない。なぜなら、それらの制度は当然の前提として、単一の使用者に従事することが認められ、結果として、「多様で柔軟な働き方」としつつも、それには「単一の使用者のもとでの」という枕詞がつくためである。ゆえに、真の意味で、「多様で柔軟な働き方」を実現するのであれば、既述の前提に当てはまらない副業・兼業についても、制度を構築すべきではなかろうか。

同関連法の成立前に、副業・兼業について検討がなされなかったわけではない。「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日 働き方改革実現会議決定)では、オープンイノベーションや起業の手段などの点から、原則副業・兼業を認める方向で普及促進することが決定された。平成30年1月、厚生労働省はこれを踏まえて、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成し、副業・兼業に関して、モデル就業規則を原則禁止から、原則認める方向へ改定した。また、企業においても、株式会社リクルートキャリアによる「兼業・副業に対する企業の意識調査(2019)」によれば、兼業・副業を推進・容認していると回答した企業は30.9%であり、前年までと比較しても増加傾向である。さらに、労働者においても、同社による「兼業・副業に対する個人の意識調査(2019)」によれば、兼業・副業をしている・していたと回答した労働者は38.8%であり、未経験の労働者の72.9%は副業・兼業に興味を抱いている。

このように、国、企業、労働者の三者が副業・兼業を好意的に捉える状況の中、なぜに同関連法で明確な規定が置かれなかったのであろうか。それは、日本の労働法が「単一の使用者に従事する労働者」を念頭において発展しており、仮に副業・兼業について制度を構築するならば、それとの適用関係を明らかにする必要があるためだと思われる。この問題は労働時間管理において特に顕著であり、事実、連合は「2020年度 連合の重点政策」(2019年7月~2020年6月)で「実効性のある労働時間管理のあり方」の必要性を認めており、厚生労働省は「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」(平成30年7月17日~令和元年7月25日)を開催している。

本稿では、副業・兼業における労働時間管理について、日本と諸外国の法制度を比較した上で、浮き上がる問題の解決案を提言し、そこでの連合・労働組合の役割について検討する。

2.日本と諸外国の現状

- ドイツ

- 労働者ごとに労働時間が規制され、最長労働時間規制(1日10時間、週48時間、6か月平均1日8時間)を超える副業・兼業はできない。使用者は労働契約締結時に副業・兼業の有無を質問する条項を設けることができ、労働者は真実を伝える義務を負う。加えて、労働契約において、副業・兼業の労働時間数を通知させる権利が認められる場合、使用者は労働時間を把握できるが、当然に使用者間で労働時間を調整する義務を負うわけではない。しかし、使用者は最長労働時間規制の違反について責任を負うことから、最長労働時間を超えないように、実質的に労働時間を調整する義務を負うことになる。また、割増賃金は協約により設定され、その際、労働時間は通算されない。

- フランス

- 労働者ごとに労働時間が規制され、最長労働時間規制(1日10時間、週48時間、12週平均週44時間)を超える副業・兼業はできない。使用者は労働時間を把握するため、労働者が副業・兼業を行う際、その旨の届出を義務付けることがある。加えて、使用者は労働者に対して、労働時間に関する規定を遵守していることを明らかにする証明書の提出を求めることができる。ドイツと異なり、最長労働時間規制の違反によって、使用者だけでなく、労働者も罰金を科されることが特徴的である。労働時間の調整については、当然の義務ではなく、ドイツと同じく最長労働時間規制から生じる反射的義務である。また、割増賃金については、労働時間は通算されない。

- オランダ

- 労働者ごとに労働時間が規制され、最長労働時間規制(1日10時間、週48時間、12週平均週44時間)を超える副業・兼業はできない。ドイツ、フランスと異なり、労働者は使用者に自分の労働時間を伝える義務を負っており、使用者は互いに労働時間を調整しなければならない。また、割増賃金は協約により設定され、その際、労働時間は通算されない。代わりに、労働からの解放時間の付与で調整することもある。

- イギリス

- 労働者ごとに労働時間が規制され、最長労働時間規制(17週平均週48時間) を超える副業・兼業はできない。使用者は、最長労働時間規制の遵守のために、オプトアウトをはじめとする、必要なあらゆる合理的な措置を講じる義務を負う。しかし、使用者が労働者に対して、副業・兼業の有無を尋ねたとしても、労働者は回答する義務がない。また、割増賃金は協約により設定される。

- アメリカ

- そもそも最長労働時間規制が存在せず、使用者は週40時間を超える労働に対して、通常賃金の1.5倍以上の割増賃金の支払いが義務付けられるに留まる。労働時間については、複数使用者による「共同使用」の場合にのみ、通算される。

- 日本

- 労働基準法38条1項(以下、労基法)は「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定している。また、昭和23年5月14日基発第769号(以下、基発)によると、「事業場を異にする場合」とは、事業主を異にする場合を含むと解されている。要するに、副業・兼業の場合、それぞれの労働時間が通算されるのである。これは、ⅰ~ⅴの国々と異なり、36協定の有無や割増賃金の算定の際にも適用される点が特徴的である。副業・兼業における労働時間の把握については、ドイツ、フランス、オランダのような強力な制度が確立されておらず、使用者が労働者の他社での労働時間を正確に把握することは極めて困難にならざるを得ない。

既述の通り、副業・兼業における労働時間管理については、広く問題意識が持たれており、様々な見解が乱立している。中でも、内閣府による「規制改革実施計画」(令和元年6月21日 閣議決定)は、労基法38条1項や基発を見直し、使用者を異にする場合の労働時間の通算を否定することも主張している。たしかに、約70年前とは労働環境が大きく異なることや、副業・兼業が本業先にとっては労働者の私的活動であること、明確性の原則から労基法38条1項が「使用者を異にする場合」を含むと解釈することは困難であるなどの指摘が、説得力を持つことは否定し得ない。しかし、総務省による「平成29年就業構造基本調査」によれば、本業の所得が199万円以下の階層と、1000万円以上の階層で副業をしている労働者が多く、前者は私的活動ではなく、「仕方がなく」副業しているのではなかろうか。また、労働時間の通算を否定すれば、労働時間規制が形骸化し、「長時間労働の是正」を自己否定することになりかねない。ゆえに、労基法38条1項や基発は、現在でも妥当であると思われる。

同様の観点から、「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」報告書(令和元年8月8日)(以下、報告書)は、労働時間の通算制度を「労働者の健康を保護するための規定」と再認識している。このように、労働時間を通算するという前提に立つ以上、副業・兼業労働時間の把握方法、割増賃金などの問題が生じる。ⅰ~ⅴの国々では、強制力に差があるものの、労働時間の把握が労働者の「自己申告」に依ることは共通している。対して、割増賃金については、日本のように当然に通算されるわけではない。

次章では、自己申告及び、日本に特有な割増賃金における労働時間通算の問題点を検討する。

3.問題点

- 自己申告

- はじめに私的な例で大変恐縮であるが、私がアルバイトをしていた際の恒常的な出来事について紹介したい。その企業では、「長時間労働の是正」という目標の下、時間外労働が一定時間を超える社員は本部に呼び出され、理由や経緯を説明しなければならないシステムが採られていた。社員の認識としては、このシステムは労働環境の改善を図るものというよりも、実質的には呼び出されるというサンクションであった。しかし、その時間規制を遵守することは、仕事量の観点から大方不可能であった。結果として、タイムカードによる労働時間管理が行われていたものの、社員の間では、「タイムカードを切ってからが残業」、「とりあえずタイムカードを切る」などの文言が飛び交っており、労働時間の偽装が常態化していた。アルバイトの身であった私にはそのようなことがなかったことを付言しておく。

本事例では、タイムカードという客観的に労働時間が記録されるシステムが機能しておらず、実質的に労働時間が自己申告となっており、その上で、労働時間の過少申告がなされていることが問題である。これは、単一の使用者に従事する場合の事例ではあるが、副業・兼業を行う場合に、この問題が自然に解消されるとは考え難い。自己申告について、報告書においても、「労働者の申告に信頼性がない」と述べる企業も存在し、また、労働者は正確な労働時間を申告すると不利益を受けるのではないかという疑念から、過少申告することも十分に考えられる。

ゆえに、労働者が安心して正確な労働時間を申告できる制度が模索されるのではなかろうか。 - 割増賃金

- 労基法37条にいう割増賃金の趣旨は、使用者に割増賃金を支払う義務を課すことによって時間外労働を抑制しようとする点にある。言い換えると、使用者に、「割増賃金を支払わなければならないのであれば、時間内で労働を終了させる」という選択を間接的に期待しているのである。これは副業・兼業の場合に当然に適用可能ではない。なぜなら、時間外労働を抑制するという趣旨を満たすためには、前提として、労働時間を把握することはもとより、労働時間を決定する権利が使用者に存在しなければならないためである。この点、割増賃金の算定に労働時間を通算しない諸外国の例は、極めて当然であろう。

上記の趣旨を維持しつつ、割増賃金を見直す見解が存在しないわけではない。報告書は一つの選択肢として、「労働者からの自己申告により把握した他の所定労働時間のみを前提として、自社の労働時間と通算すれば、時間外労働が抑制されるのではないか」と主張している。しかし、労働時間は所定労働時間ではなく、実労働時間で計算されなければ、労働者の健康確保を目的とする労働時間規制が機能しない。具体的には、複数使用者が互いに時間外労働をさせた場合に、時間外労働の抑制機能は働いていないと評価せざるを得ない。

ゆえに、時間外労働の抑制という趣旨自体は重要であるが、割増賃金が労働時間の把握、決定を前提とする制度である以上、それが困難な副業・兼業の場合においては、代替的な制度が必要とされるではなかろうか。

4.提言と連合・労働組合の役割

- 提言の概要

- 「連合は副業・兼業労働者に労働時間規制に代わる休息時間の導入を推進し、自己申告の問題は一般組合を通した申告により解消すべき。」というものが、今回の提言の概要である。以下では、この意義と連合・労働組合の役割について詳説する。

- 休息時間

- 繰り返しになるが、労働時間規制の趣旨は、非労働時間を確保し、労働者の健康確保を図る点にある。副業・兼業においても、労働者の健康確保は重要であるが、労働時間管理が困難であることは既述の通りである。そうであるならば、“労働時間”を管理することを放棄して、逆転的に“休息時間”を確保することによって、労働者の健康確保を図る方が現実的だと思われる。この場合、長時間労働の抑制効果は、割増賃金の場合の間接的なものから、直接的でより強力なものに代替される。もちろん、賃金の支払いに際し、自社での労働時間の把握は、労働契約上の義務として継続して負うことは当然である。

具体的な制度としては、使用者単位ではなく労働者単位で休息時間を最低11時間設けなければならないと規定すべきである。この最低休息時間は、法的な観点のみならず、医学的な観点など様々な分野から入念に検討すべきことは言うまでもない。本提言で11時間としたのは、後述するEU指令での最低休息時間や、高橋正也氏「睡眠と健康」(平成18年)による覚醒時間が13時間を超えると著しく作業能率が落ちるとの指摘、総務省「平成28年社会生活基本調査」によると、「睡眠、身の回りの用事、食事、通勤・通学」の時間を合計すると11時間15分となる点などを参考としている。

上記の通り、休息時間を導入した場合、労働時間管理の困難性を回避しつつ、長時間労働を抑制することができる。しかし、休息時間の把握は労働者の自己申告に依ることに変わりなく、虚偽申告の問題が再び生じるが、その解決法は後述する。 - 自己申告と一般組合の役割

- 一般的に、労働者は使用者よりも立場が低く、この差を是正することが労働組合に求められている役割である。虚偽申告の問題においても、この役割は変わらず、労働者が使用者の影響を受けない自己申告制度を機能させるために、一般組合が労働者の休息時間の申告を受け、使用者に報告すべきであると思われる。

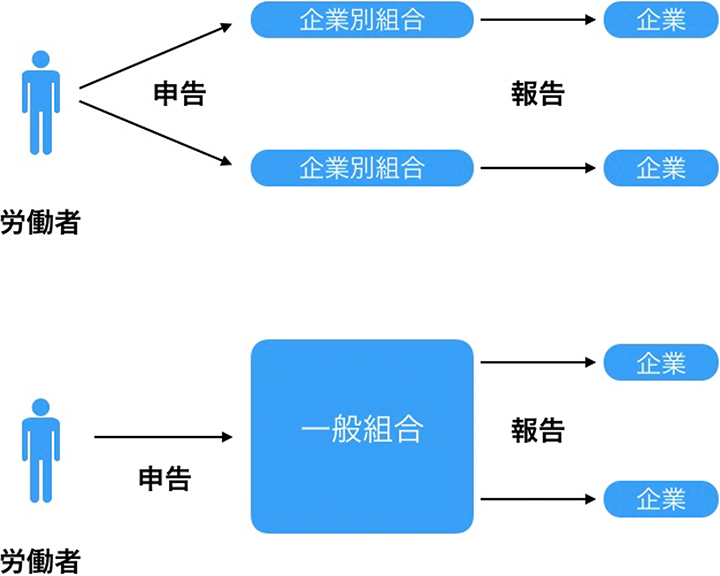

休息時間の伝達役を務める労働組合は、企業別組合や産業別組合ではなく、副業・兼業を希望する労働者で組織される一般組合でなければならない。なぜなら、仮に企業別組合がこの役割を担う場合、労働者が複数の労働組合に休息時間を申告することになり、二度手間であるためである(図1参照)。また、産業別組合においては、そもそも秘密漏洩や競業禁止の観点から、副業・兼業が合理的に認められていないことが想定されるためである。

休息時間の伝達役という役割について、企業別組合や産業別組合の介入する余地はないが、本提言の制度を周知させるという役割を期待したい。

図1:企業別組合と一般組合の比較(筆者作)

- 連合の役割

- 休息時間について、国際的には、EU諸国ではすでに導入されており、EU指令が24時間につき最低連続11時間の休息を与えることを事業主に義務付けている。日本においては、平成30年に労働時間等設定改善法が改正され、同法2条1項が「健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定」を努力義務として事業主に課すに留まる。現状としては、強制力のある規定ではないが、これまで述べた理由から、連合には休息時間の導入の推進を期待したい。

加えて、一般組合の設立についても、副業・兼業を希望する労働者のみによる設立は困難であることが予想されるため、その設立を主導することも必要である。

5.むすびにかえて

学生がアルバイトを掛け持ちすることは珍しくなく、最近に特有の傾向でもない。この場合においても、労働時間は通算されるが、なぜ労働時間管理の問題点が指摘されなかったのであろうか。それは、学びの傍らで働いている以上、多くの場合、仮に労働時間を通算したとしても、最長労働時間を超えることはないためだと思われる。しかし、「働き方改革」の一環として副業・兼業を推進する中、長時間労働是正の観点から、労働時間管理の問題が顕在化してきた。現行制度では、副業・兼業者の本業所得が二極化していることから推察されるように、自身の健康を犠牲にするか使用者との交渉力の保有が、副業・兼業の要件と化していることは否定し得ない。また、副業・兼業という選択肢が実質的に存在しないために、労働者が一つの企業を選択することは、労働者はもちろん、人材を確保できない企業にとっても不経済である。このような事態を回避するために、本提言を執筆した次第である。

私自身、大学で法学を学んでいるが、他分野の内容に好影響を及ぼされることは少なくない。例えば、心理学において虚偽記憶を学んだことは、刑事訴訟法における自白の信頼性に疑問を抱くきっかけになった。このような現象は、副業・兼業においても起こりうると想定され、私は将来的に副業・兼業によって、自身のキャリアアップを図り、企業にも貢献したいと思う。

本稿は副業・兼業における労働時間管理の問題に一つの提言をなすものであり、これにより副業・兼業が労使双方の選択肢に組み込まれることを願うばかりである。

参考文献

- 佐藤博樹ほか「新しい人事労務管理」(有斐閣、2019第6版)

- 森戸英幸「プレップ労働法」(弘文堂、2019 年第6版)

- ⻄谷敏「労働法」(日本評論社、2020年第3版)

- 水町勇一郎「労働法」(有斐閣、2020年第8版)

- 藤井淳「「休息時間」導入で安全・健康守る」ひろばユニオン586号(2010年、26-29頁)

- 小林良暢「「休息時間」なくして「ワーク・ライフ・バランス」なし」季刊現代の理論17巻(2008年、116-124頁)

- 「仕事と健康「休息」から考える」ひろばユニオン626号(2014年、42-45頁)

- 丸尾拓養「変わりゆく雇用システムとリスクの再分配−労働時間管理と副業・兼業を題材に−」ビジネスガイド55巻4号(2018年、32-36頁)

- 北岡大介「「事例」で考える労働法 (第130回)兼業と労働時間の通算」労働法学研究会報70巻14号(2019年、32-35頁)

- 連合「2020年度 連合の重点政策」(2019年7月~2020年6月)

- 独立行政法人 労働政策研究・研修機構「諸外国における副業・兼業の実態調査−イギリス、ドイツ、フランス、アメリカ−」

- 厚生労働省「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」

- 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」

- 厚生労働省「モデル就業規則」

- 総務省「平成29年就業構造基本調査」

- 総務省「平成28年社会生活基本調査」

- 首相官邸「働き方改革実行計画」

- 内閣府「規制改革実施計画」(令和元年6月21日 閣議決定)

- 株式会社リクルートキャリア「兼業・副業に対する企業の意識調査(2019)」

(https://www.recruitcareer.co.jp/news/20200324fk7so.pdf)

- 株式会社リクルートキャリア「兼業・副業に対する個人の意識調査(2019)」

(https://www.recruitcareer.co.jp/news/20190711.pdf)