「働くことを軸とする安心社会」の実現に向けた一考察

小畑 明

はじめに

大恐慌が生み出した大量の「失業」は「市場の失敗」とみなされ、多くの自由主義諸国は「混合経済」への道を歩んだ。しかし、やがて経済に対する政府の介入が非効率・非能率だとされ、物価上昇と景気停滞の同時進行、いわゆるスタグフレーションが「政府の失敗」とみなされ、すべて市場に任せればうまくいくという市場原理主義に回帰した。その結果、世界的に貧富の差が拡大し、社会保障・医療保障が切り捨てられ、多くの脱落者を踏み台にして少数の成功者が富を握る社会が現出した。そこでは、最低賃金などの労働者保護政策は雇用を阻害する悪法とみなされ、所得税の累進性はフラット化し、逆進性の高い消費税は引き上げられる。その結果、健全な民主主義を担う中間層が消えてしまった。これほどの副作用を生む新自由主義経済が、リーマンショクを経てもなお息絶えないのはなぜなのか。これが私の素朴な疑問であった。これに対する考察が、1.新自由主義への対抗軸である。そして、2.において、その対抗軸に基盤を置いたうえで「働くことを軸とする安心社会」像を肉付けするため、3つの具体策について考察した。

1.新自由主義への対抗軸

(1)新自由主義はなぜ滅びないのか

新自由主義経済は経済理論の1つであるが、新自由主義そのものは人間の内面や生き方を規定するという意味で思想哲学であるといえる。アジア通貨危機を契機にグローバル経済は深刻な危機に陥っているとする論者が現れ、リーマンショック後には新自由主義の終焉が叫ばれた。しかし、労働分野の規制緩和によって経済を成長させる、法人税を引き下げて企業の競争力強化をはかる、累進課税は緩和しながら逆進性の高い消費税を引き上げるというアベノミクスは、新自由主義の典型的な経済政策である。新自由主義はいまだに生き延びている。それはなぜか。思想哲学が人間の知識や意識よりも深い部分に根差したものだからではないだろうか。

新自由主義の思想的な源流となった学者の1人にミルトン・フリードマンがいる。彼はユダヤ人であり両親がナチスの迫害から逃れるためにアメリカに渡ってどん底の生活を余儀なくされ、フリードマン自身も苦学を重ねたという体験を持つ。そこで彼は「国家も制度も民族も一切力を持たない、1つのメカニズムが人間社会を結ぶということが最も幸福である」1という考えを持つにいたる。彼の自由主義は国家からの自由という切実な原体験から出てきた思想哲学だった。

1980年代から90年代にかけ新自由主義を世界に伝播したのは英国のサッチャー首相である。野党党首時代のサッチャーが作り上げた新自由主義政策、いわゆるサッチャリズムを設計し、実際に作り上げたのがキース・ジョセフである。彼はこの考え方を広める運動の一環として、イギリス各地の大学で講演を繰り返している。混合経済体制を真っ向から否定する彼の講演は、野次られ、殴りかかられ、ボイコットされ、講演を禁止されたりという妨害にあったが、150回以上の講演を行っている。あたりさわりのないことを話している時期ではない、というのが彼の信念であり、サッチャーは「キースがいなければ私は野党の党首になることはできなかっただろうし、首相として成し遂げたことも、実行できなかっただろう」と述べている2。本来であれば新自由主義の源流をなすもう1人の巨頭、F.A.ハイエクにも触れなければならいが紙幅の関係で省略する。ここでいおうとしたことは、思想哲学が広まるには、それが人間の本源的な部分から紡ぎだされ、それを自己の信念として語る人を得て初めて可能になるということである。

(2)「働くことを軸とする安心社会」を理念・情念で接合する

そうであるならば、新自由主義に対抗する思想哲学はあるのだろうか。私はアマルティア・センをあげたい。1943年のベンガル飢饉を9歳のときに経験した彼は、人間のための経済学を志す。そして後年、アジア人初のノーベル経済学賞を受賞する。彼の経済理論の特質を端的に表現する能力は私にはないが、「潜在能力」の開発を通して個人と社会の発展をもたらすこと、そのために貧困理論、所得分配論、公共政策、人間の安全保障など、多くの研究分野を関連づけて、目くるめく壮大な理論体系を構築している。動機づけとしてこれほど高潔なものを私は知らない。

経済評論家の内橋克人先生が、ジャーナリスト出身のフットワークの軽さを生かして、全国の社会的企業を取材している。しかし、それだけではなく、90年代不況の真因はどこにあるのかと、働く者に幸福をもたらさない経済の正体を暴くところにまで突き進んだ。そこで明らかになったのは、バブルと破綻を繰り返し発生させ、共同体を破壊し、人間の心を狂わせるネオ・リベラリズム循環である。内橋先生には、かつて「労組はグローバル化に対抗する力になり得るか」と質問したことがある。先生は「愚か者の勇気と賢者の臆病が重なるとき歴史は誤るという、ケストナーの言葉をあなたに贈ります」といわれた。常に自戒の念としている。

2001年の世界社会フォーラムで、新自由主義のグローバル化運動に対抗する理念を表現する用語として「連帯経済」という言葉が初めて登場した3。2007年9月には、生活経済政策研究所から「グローバリゼーションへの対案」という副題で『連帯経済』が発刊され、「市場経済をベースとしたグローバリゼーションのもたらす失敗を、『もうひとつのグローバリゼーション』によって克服していこうとする」4連帯経済の体系化が始まったといえよう。そうした流れの中で出てきたのが2010年12月に発表された、連合の「働くことを軸とする安心社会」である。ただし、新自由主義が、「人より努力した者が報われて何が悪い」という倫理的には眉をひそめる言辞が、ある意味人間の本性に根差していることから、思想哲学として滅びない現実を考えたとき、アマルティア・センの人間中心の経済は、思想哲学としてはあまりにも(高尚すぎて)敷居が高く、多くの人々が実践し易いものではない。また、内橋先生の提唱する新しい経済が「競争セクターと共生セクターの共存」であり、漸進的に社会を変えていくという方法論が中心であることを考えると、人間の本性に根差した理念・情念で「働くことを軸とする安心社会」に接合できる思想哲学はどこにあるのだろうかと考えた。その答えが「互酬性」である。

この互酬性の概念は、中央大学の宮本太郎教授からご教示をいただいた。先生は、リチャード・ドーキンスが『利己的な遺伝子』の中で述べているコンピュータ・シミュレーションの実験を紹介して下さった。ある種類の鳥がいて、危険な病気を媒介するたちの悪いダニが、頭のてっぺんに取りついたとする。自分の嘴では取り除くことができない。利己的な鳥は、自分のダニは取らせるが、ほかの鳥のダニは取ってやらない。博愛的な鳥は、自分のダニは取ってくれなくても、誰のダニでも取ってやる。3番目が互恵的な鳥で、相手が取ってくれたら自分もとってやる。この3種類のうち、どのタイプの鳥が生き残るかというものである。まず、自分の頭のダニを取ってもらえない博愛的な鳥が絶滅に瀕し、利己的な鳥が集団の中で広がっていく。しかし、段階が進むと、自分のダニを取ってくれる鳥がいなくなるので、利己的な鳥はだんだん減っていく。最後に生き残るのは互恵的な鳥ということになる。これが実験の概要である5。なんと示唆に満ちた実験であろうか。

互酬性の起源が「贈与」にあることを喝破したのはマルセル・モースである。彼は『贈与論』の中で古代ローマ法やヒンドゥー法、ゲルマン法を通して贈与が、市場経済が確立する以前から存在し、市場経済の成立後も経済にとどまらない全体的社会現象として互酬性を位置づけている。

100%利己的な人間も、100%博愛的な人間も存在しないとはいわないが、そう多くないことは間違いないであろう。互酬的な生き方が万人に無理なく実践でき、しかも、人間の本性に根差した思想哲学たり得るのではないかというのが、私のここでの小括である。それでは、互酬性を基盤とした経済原理はどのようなものか。それを提起する能力は私にはないし私の役割でもない。それは経済学者に譲って、ここでは互酬性が経済原則となったときの姿を少し想像してみたい。

(3)現実の経済社会における互酬性の応用

産業には2種類ある。1つは基幹産業であり、もう1つは従属産業である。価値中立的な「分業」が近代産業の出発点であるなら、本来、基幹-従属の階層は存在しないはずだが、競争原理の中で経済合理性を追求した結果、現実には産業間のヒエラルヒーが存在し、多くの人がそれを当然と捉えている。分業としての運輸産業が、物流の9割を担い国民生活を支える動脈という意味の「基幹産業」であっても、経済社会の中では従属産業の地位にあるのが現実なのである。そこで「互酬性」である。産業に従事する労働者を基幹-従属という階層・階級で捉えたら、現状改革の終着点は極論すれば「革命」でひっくり返すことしかなくなる。それが好ましくない以上、基幹であろうが従属であろうが、互いに尊重し合う社会でなければ、社会の継続性は担保されない。つまり、互いに尊重し合う社会の紐帯が「互酬性」ということではないだろうか。これは産業間だけの問題ではない。親会社-子会社の関係にもあてはまるだろうし、元請-下請の関係も然りである。さらに、正社員-有期契約社員の関係もそうであり、直接雇用-間接雇用の関係にも適用できる。このように考えると「互酬性」こそが、(革命ではなく)社会をより良く変える思想哲学になり得るのではないかと思えてならない。

2.「働くことを軸とする安心社会」を実現するための具体策

互酬性をキーワードとすることで「働くことを軸とする安心社会」は思想哲学的な基盤を持つことになる。そこで次に、「働くことを軸とする安心社会」像を肉付けするための方策として「労働者協同組合」、「労働者供給事業」「労働者代表制」について考えてみたい。

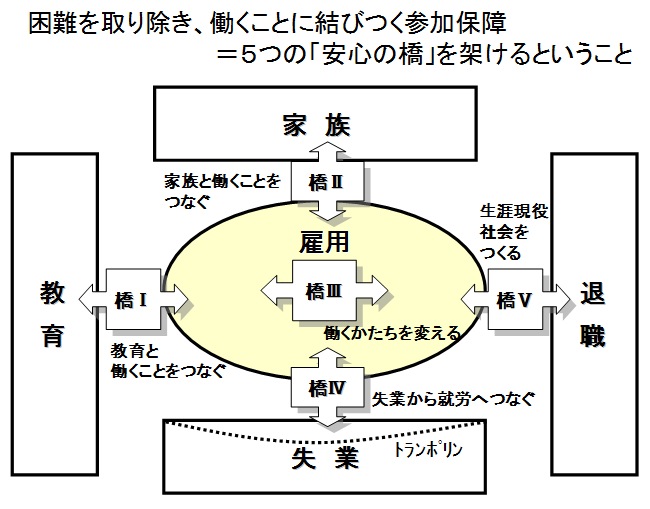

出典:連合「働くことを軸とする安心社会」に向けて ~わが国が目指すべき社会像の提言~ 2010年12月

出典:連合「働くことを軸とする安心社会」に向けて ~わが国が目指すべき社会像の提言~ 2010年12月

(1)労働者協同組合の可能性

労働者がみずから出資し経営に携わる協同労働の協同組合、いわゆる「労働者協同組合」に、EUでは100万人を超える人々が従事しているといわれている6。日本でも介護や子育ての分野を中心に3万人を超える人が働き、年間の事業規模は300億円を超えている7。非正規労働者の雇用者全体に占める割合が4割に迫り、劣悪な労働環境が蔓延し、ディーセントワークが叫ばれる中で、「雇われない働き方」として注目を浴び、2008年には連合・元会長の笹森清氏が代表を務める「協同労働の協同組合」法制化をめざす市民会議が、法案(素案)を作成した。これを受けて超党派の議員連盟が法制化に動き出し、2010年4月14日には「協同労働の協同組合法案」(仮称)が議員立法で国会提出にこぎつけるところまで進んだ8。しかし、その後の政権交代で動きが鈍ったことや、日本労働弁護団から「提案者の意思にかかわらず、安価な労働力(チープレイバー)を使うために悪用される危険性がある」という意見書9が出されたことなどから、現在、法制化には至っていない。労働者が出資者と経営者を兼ねることから労働者ではないという理念で出発しているため、最低賃金法や労基法が適用されない。2008年の素案から2010年の法案にいたる過程で、労災保険への加入や労働安全衛生法の準用などが加えられたが、世の中は性善説に立つ人ばかりではないし、経営者、出資者を兼ねるといっても現実には働く労働者なので、この部分の議論が更に深まることを期待する。私が提案したいのは、法案では出資者が「自然人」に限定されていることに対してである。運輸の職場では、宅配の仕事に誇りを持って定年まで働く運転手は多い。限界集落や中山間地域においてお年寄りの買い物代行や安否確認のニーズは高く、すでに事業展開している大手企業もあるが、純粋に社会貢献を第一義に考える事業体が好ましいことはいうまでもない。定年退職した運転手が出資金を拠出するとしても、協同労働の理念からすべて自分たちが出資して事業運営を行うには、車両の購入や土地・建屋の確保などハードルが高い。そこで、定年して労働者協同組合を設立する従業員と一緒に、その企業が法人として出資できるようにすれば労働者個人の出資額が少なくて済み、より現実性を帯びたものになるのではないか。加えて、車は貸与、仕事は委託となればより良いのではないかと思う。ただし、協同労働は労働者の自発的な意思決定で事業を行う組織なので、企業が出資者として発言力を持つと、働く者の自由意志が阻害されることも考えられるので、そのバランスをどうとるかが課題となる10。法案改正で「自然人に限る」を削除するか、「営利目的でない法人の出資は可能である」との修正を提案する。また、中央労働者福祉協議会も2014年度政策・制度に関する要求と提言の中で「地域における就労の自発的創出を促進する『協同労働の協同組合法』を速やかに制定する」ことを求めている。いずれにしても、不具合があるから法制化しないのではなく、不具合を克服して法制化していくことが、前掲の図における「橋IV」、「橋V」につながるものと考える。

(2)労働者供給事業の活性化

労働者供給は、戦前のピンハネやタコ部屋などの封建的な労働遺制を一掃するために、戦後、職安法44条で禁止され、同45条で、労働組合であれば「強制労働」も「中間搾取」もないということで例外として認められた。しかし、労働組合による労働者供給は増えなかった。その理由として、國學院大學の橋元秀一教授は、[1]派遣労働や多重下請の存在、[2]労働組合の消極性、[3]企業側が労働組合を嫌うこと、の3点をあげている11。本来、労働組合は供給する労働者の搾取はしないので、その分を労働者の賃金に上乗せすることで競争力を持つはずであったが、派遣企業のコスト削減は交通費の不支給、社会保険加入の回避、有給休暇を使わせないなど、あまりに強烈であり太刀打ちできないのが実態である。加えて、厚労省は労働組合に事業主性を認めず、供給労働者に社会保険を適用することができない。そこで生み出されたのが「供給・派遣」で、労働組合が自ら派遣事業を起こし、その派遣事業体に労働組合が労働者を「供給」し、そこから企業に労働者を「派遣」する。これによって、労働組合の派遣事業体が事業主として社会保険をはじめとする雇用者責任を果たすという複雑な仕組みである。

現在の労働環境は、封建遺制を排除するために職安法44条を制定した時代相に極めて似通っている。若者に職がなく、ようやく職を見つけたと思ったらいわゆる「ブラック企業」で、過労死に追い込まれてしまうような社会は、労働法が「生存権」として機能した「終戦後」とあまり違いはない。原点に帰って、労働組合にだけ許された労働者供給事業の活性化が、今こそ求められているのではないだろうか。提言は2つ。法的な問題は専門家に委ね、労働者供給を行う労働組合に「事業主性」を付与し、社会保険の適用を可能にすること。もう1つは、労働組合、とりわけ産業別労働組合が、労働運動の一環として労働者教育を担うこと。質の高い労働者の供給が派遣会社の攻勢を跳ね返す原動力になるからである。その際、雇用調整助成金を原資に労働組合が教育事業を行えるようにすることが望ましいと考える。(安心の橋の「橋II」と「橋IV」)

(3)労働者代表制の構築

現在、労働組合の推定組織率は17.7%である。働く人の約8割を占める未組織労働者をそのままにしておいて、「働くことを軸とする安心社会」はあり得ない。本来、組織拡大による集団的労使関係の構築が筋ではあるが、ほぼ一貫して組織率が下がり続けている現状を鑑みれば、次善の策として労働者代表制の法制化が必要なのではないだろうか 。労基法が規定している労使協定の当事者は過半数労働組合がない場合は、過半数代表者である。しかし、過半数代表者の選出手続きは、会社の指名や挙手、拍手などが多く、とうてい民主的とはいえない実態にある13。したがって、労働組合のない中小規模の事業所にこそ、労働者代表制は必要であると考える。労働者代表制についてのこれまでの連合内での議論は、この制度を労働組合への移行を視野に入れた「労働組合過渡型(A案)」と位置づけるか、労働組合不用論に発展することを防ぐため「過半数代表代替型(B案)」とするかで、意見が割れたままの状態といえる。

私は、職場のすみずみまで健全な集団的労使関係を構築することが、世界に冠たる雇用社会である日本に一番必要なことだという観点から、労働組合権を阻害しない範囲で、労働者代表制を法制化することが求められていると考える。連合は、「過半数代表制」の適切な運用に向けた制度整備等に関する考え方をまとめ14、選出手続きの厳格化・法制化と、「法定基準の解除機能」については役割・機能を検証しながら順次縮減していくこととした。労働者代表制は、この過半数代表制の考え方を基本にしつつ、より労働組合に近い機能をもたせるべきではないかと考える。なぜならば、この制度を一番必要とするのは中小企業であり、労使が本当に胸襟を開いて将来を議論し、良い会社にしていくためには労働条件を話し合えるようにしなければ意味がないからである。労働者代表委員会に「労働条件設定機能」を認めなければ、多くの未組織の職場の労働条件は、使用者が一方的に決めてよいといっているのと同じではないだろうか。ただし、労働条件の話し合いはできるが、合意を担保する法的機能(団体行動権)は、労働組合の権能なので与えてはならない。そこは一線を画すべきである。労働者代表制で人が育ち、会社と交渉ができるようになったとき、「さらに交渉力をあげるためには労働組合しかない」ことに気づけば、自ずと労働組合結成への動機づけになる。そこで、具体的な提案を2つ15。1つは、労働者代表委員会に会社に対する「資料請求権」を付与し、会社に「財務諸表開示義務」を負わせることである。韓国の「勤労者参加及び協力増進に関する法律」第14条(資料の事前提供)には、「…会議の開催前に、使用者に要求することができ、使用者は、これに対し誠実に従わなければならない」としている。労働条件を話し合うためには、会社の経営状態を正確に把握しなければならないので、この規定は極めて有効と考える。2つ目は、労働者代表制が労働組合の権能を侵さないための仕掛けであり、「産業平和の義務付け」と「労働組合活動の妨害禁止規定」の2つが考えられる。ドイツの事業所委員会でも「産業平和」を義務づけており、これは労働者代表制に団体行動権を認めない趣旨である。また、労働組合活動の妨害禁止規定については、違反した場合、労働者代表委員会に不当労働行為を認定することが考えられよう。

いずれにしても、これまで労使交渉の実態がなかった多くの未組織の職場に、労働者代表制ができることによって日本の労働環境が大きく変化することは間違いない。その意味で、労働者代表制の選挙を、ドイツやフランスのように期間を決めて、全国でTVCMを流しながら国民的キャンペーンの中で行う16ことは、夢があって大変によい構想だと思う。

この労働者代表制の議論は、避けて通ることのできない喫緊の課題であり、A案かB案かの2項対立ではなく、職場のすみずみに労使関係を確立するという原点に立ち返って、具体的な議論を深めていくことを期待する。それが「5つの安心の橋」を強化することになると確信している。

1内橋克人著『悪夢のサイクル ネオリベラリズム循環』(文芸春秋社2006年10月15日)78頁~81頁

2ダニエル・ヤーギン、ジョセフ・スタニスロー著 山崎洋一訳『市場対国家・上』(日本経済新聞社 2001年11月1日)187頁~207頁

3西川潤・生活経済政策研究所編著『連帯経済―グローバリゼーションへの対案―』(明石書店2007年9月10日)8頁~11頁

4前掲書257頁

5リチャード・ドーキンス著 日高敏隆、岸由二、羽田節子、垂水雄二訳 『利己的な遺伝子増補新装版』(紀伊國屋書店 2006年5月5日)281頁~287頁

6神戸新聞2008年12月22日付「労働者出資 経営に参加」

7日本経済新聞2009年2月1日付「共同労働という働き方」

8日本経済新聞2010年4月14日付「『協同労働』3人から可能」

9日本労働弁護団ホームページ http://roudou-bengodan.org/proposal/detail/post-13.php

10筆者が2010年2月9日に労働者協同組合連合会を訪ねた際の、古村伸宏専務理事の見解。

11國學院大學経済学部・國學院大學労供研究会 共催シンポジウム「労働組合による労働者供給事業の可能性―非正規労働問題への解決に向けて―」における基調講演。2012年2月13日。

12その意味で、厚労省が平成25年7月に公表した「様々な雇用形態にある者を含む労働者全体の意見集約のための集団的労使関係法制に関する研究会」提言は、概ね賛同できるものだが、日本の労働組合が欧米と違って企業内組織であることに対する影響を過小評価しているように思われる。

13呉学殊「中小企業における労使関係の実態と方向性」(『日本労働研究雑誌』NO649 2014年8月)84頁~85頁

14連合第10回中央執行委員会確認2014年7月17日

15韓国法のご教示を含め、この部分の基本的な考え方について(独)労働政策研究・研修機構の呉学殊・主任研究員から多くのご示唆をいただいた。

16季刊労働法216号(2007年春季)「<座談会>労使が考える労働者代表制」における、連合総合労働局長(当時)・長谷川裕子氏の発言。

【参考文献】

★アマルティア・センに関して 『貧困の克服』大石りら訳 集英社新書2002年1月22日、『人間の安全保障』東郷えりか訳 集英社新書2006年1月22日、『自由と経済開発』石塚雅彦訳 日本経済新聞出版社 2000年6月15日、『不平等の再検討』池本幸生・野上裕生・佐藤仁訳 岩波書店1999年7月15日、『アイデンティティと暴力』大門毅監訳、東郷えりか訳 勁草書房2011年7月15日

★内橋克人に関して 『共生の大地』岩波新書1995年3月20日、『悪夢のサイクル』文芸春秋 2006年10月15日、『同時代への発言』全8巻 岩波書店 1998年10月28日~1999年12月22日

★マルセル・モースに関して 『贈与論』 吉田禎吾、江川純一訳 ちくま学芸文庫2009年2月10日